AI增MRI圖像對比度 望取代顯影劑

【明報專訊】在磁力共振掃描(MRI)中使用顯影劑,可增強對比度,在檢查癌症等部分疾病時,尤其常用。但使用顯影劑也有不少缺點,除了令檢查的收費和時間增加之外,還有可能引致副作用。有本地大學團隊就研究出一個利用人工智能(AI)技術來代替顯影劑的方案,雖然有關訓練和測試還不夠全面,但部分結果已相當令人鼓舞。

明報記者 薛偉傑

醫智影有限公司(MedVision Limited)共同創辦人、理工大學醫療科技及資訊學系教授蔡璟表示,磁力共振掃描中使用的顯影劑(Contrast Agent)是一種特殊藥物,目的是用來增強對比度,讓醫生更容易區分組織或器官。顯影劑通常是以靜脈注射的方式進入病人體內,在血液循環系統中傳播,並且積聚在特定的組織或器官中,例如腫瘤、血管病變或炎症部位,從而令這些組織在磁力共振掃描圖像上更加明顯,提供更多有關病變的信息。

如果不使用顯影劑,磁力共振掃描的檢測只需掃描兩次。如果使用顯影劑,則需要在完成兩次掃描之後,再注射顯影劑,然後做多一次掃描(即是合共3次),才能夠得出最後的圖像。

顯影劑常含重金屬 或有副作用

在磁力共振掃描中使用顯影劑,對比度一定會比較好,但這做法也有不少缺點。首先,它會令整個檢查的收費增加數千元。第二,它會令整個檢查時間增加大約30分鐘,令磁力共振掃描服務供不應求的問題更加突顯。

更加重要的是,在磁力共振掃描使用的顯影劑通常都含有釷(Gadolinium)等重金屬元素,而且未必可以全部排出,有可能對病人帶來一些副作用。

據悉,有部分人會對顯影劑中的成分過敏,而引致皮膚紅斑、痕癢、呼吸急促、頭暈或腫脹,部分嚴重者需要住院。

此外,這些顯影劑亦可能增加腎臟的負擔。如果接受檢查的是孕婦,顯影劑亦可能會通過母體而傳給胎兒。因此,對於孕婦和腎功能有問題的病人來說,醫生尤其不建議在磁力共振掃描中使用顯影劑。總括來說,雖然顯影劑在很多疾病的磁力共振掃描中都能夠增強對比度,但醫生也會視乎風險高低和是否必要,而決定是否使用。

AI增鼻咽癌腫瘤對比度效果佳

鑑於使用顯影劑的多個缺點和風險,他們大約3年前就開始研究,利用AI技術來代替注射顯影劑,以增強磁力共振掃描圖像的對比度。

簡單來說,他們是由零開始設計一個AI模型,並一共利用了數千個病人使用顯影劑之前和之後的磁力共振掃描圖像來訓練這個AI模型,當中大部分為鼻咽癌病人。

這些磁力共振掃描圖像來自香港、澳門、廣東省、上海、四川的39間醫院,大部分來自其中20餘間醫院,而且還涉及好幾個品牌的磁力共振掃描儀。

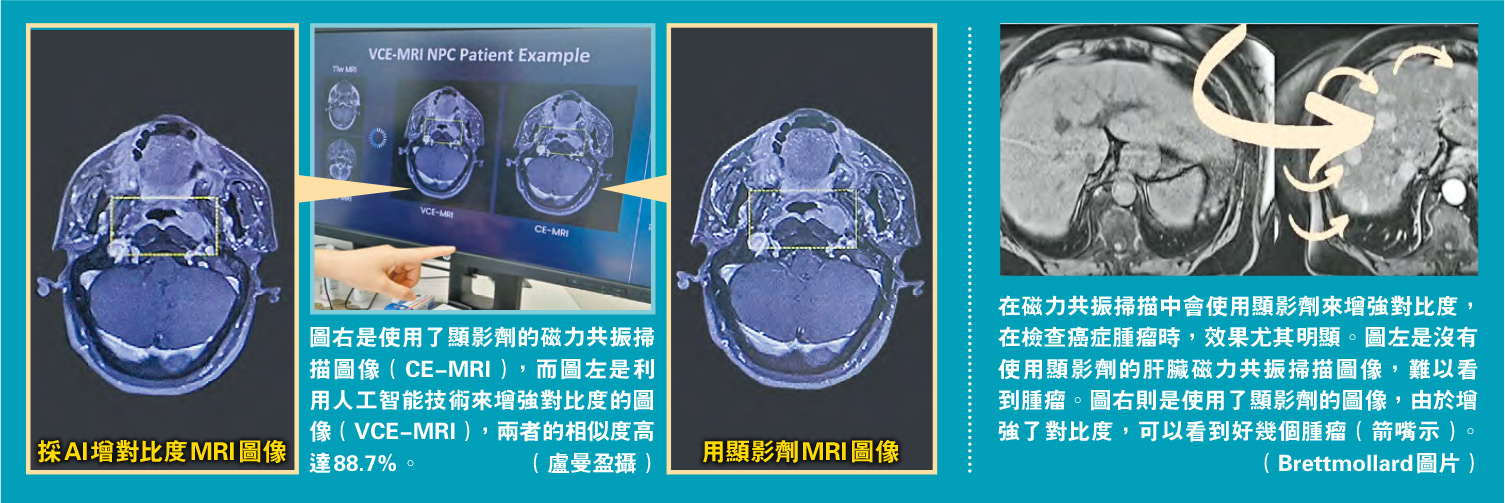

雖然用來訓練AI模型的圖像數目還不算很多,但出來的效果已相當令人鼓舞。現時,以這套AI軟件來虛擬增強對比度的鼻咽癌腫瘤磁力共振掃描圖像,與真正使用顯影劑的相比,相似度已經高達約88.7%。只是在腦癌和肝癌方面,由於用來訓練的圖像數目較少,所以效果暫時不及鼻咽癌那麼好。

不過蔡璟相信,假以時日,這套AI軟件絕對有可能取代在磁力共振掃描中使用的顯影劑,既增強圖像的對比度,讓醫生更容易斷症(尤其是腫瘤),又可以讓病人節省一些時間和費用,兼且避免出現副作用。

他透露,早在2022年11月,理工大學已就這套AI軟件,分別在美國和中國大陸申請一項專利。2023年6月,他和4名學生一起成立醫智影有限公司,希望將這個技術方案商業化。

2023年11月,在前海管理局主辦、前海服務集團及香港青年協會承辦的「前海粵港澳台青年創新創業大賽」(香港賽區)中,這個項目獲得初創團隊組的銅獎。

最快今季第一期臨牀測試

去年4月,在「日內瓦國際發明展」中,這個項目更獲得一個金獎。去年底,在「中國國際大學生創新大賽2024」中,這個項目又再獲得一個金獎。

現時,該公司已和一間公立醫院商討做第一期臨牀測試的事宜。若順利的話,最快可能在今年第一季內開始。

蔡璟強調,有關臨牀測試絕不會削弱病人的選擇權。因為病人仍然可以自由決定,在磁力共振掃描中使用或者不使用顯影劑。該公司只需要使用顯影劑之前的兩幅磁力共振掃描圖像,就可以用AI軟件來產生虛擬增強對比度的圖像。至於處理時間,就只需要幾秒,而使用的也只是性能稍強的個人電腦而已,毋須配備Nvidia(英偉達)的圖像處理器。