時事議題:歷史建築保育政策

【明報專訊】香港不時出現保育歷史建築物的爭議事件,如2020年12月位於深水埗主教山的配水庫拆卸期間,地下內藏古羅馬式建築風格蓄水池曝光,掀起社會關注後才煞停工程。2021年3月,主教山配水庫獲評一級歷史建築。保育香港的歷史建築物,是否有效提升市民的生活素質呢?

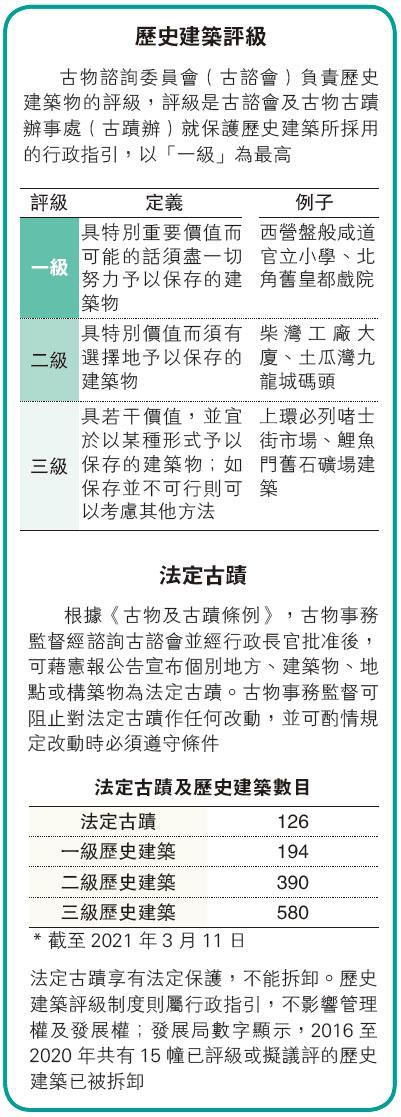

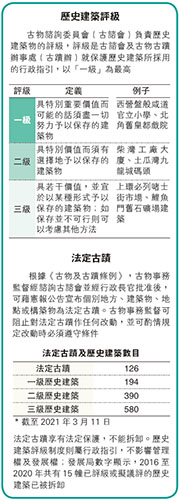

.歷史建築評級(表)

.古物諮詢委員會(古諮會)負責歷史建築物的評級,評級是古諮會及古物古蹟辦事處(古蹟辦)就保護歷史建築所採用的行政指引,以「一級」為最高

1. 活化歷史建築

政府2008年2月推出活化歷史建築伙伴計劃,分5期批出共20個項目,第6期項目於2021年1月截止。政府物色合適的政府歷史建築後,與非牟利機構合作維修及改建建築物,並以社會企業形式運作。政府會提供一次過撥款以應付建築物大型翻新工程費用、社會企業的開辦成本及填補首兩年營運赤字,但該社會企業須預計可在開業初期後自負盈虧。

例子1:舊牛奶公司高級職員宿舍

薄扶林道的一級歷史建築舊牛奶公司高級職員宿舍建於1887年,香港明愛於2015年獲選活化該舊宿舍,並以薄扶林古名「薄鳧(音扶)林」為項目命名,除保留宿舍作博物館,亦會新建一座副樓,提供烘焙和乳製品如製作芝士等的工作坊和餐飲區,工程預計2021年中完成。

例子2:美荷樓

1953年石硤尾大火令近5.8萬寮屋居民喪失家園,政府在區內建6層高的徙置大廈美荷樓安置災民。香港青年旅舍協會負責美荷樓活化計劃,包括將徙置大廈改成青年旅舍及美荷樓生活館。

市區重建局亦會保育及活化在其重建項目內具歷史、文化及建築價值的建築物,市建局共保存約60幢歷史建築。

例子:灣仔綠屋

灣仔茂蘿街巴路士街保育活化項目包括被評為二級歷史建築的戰前樓宇(又稱綠屋),其中市建局曾與香港藝術中心合作,將綠屋改建成動漫基地。自2018年8月起,茂蘿街項目由市建局自行營運及管理,項目易名為「茂蘿街7號」,提供展覽、社區工作坊等社區活動。

2. 保護私人建築

為阻私人擁有的歷史建築遭拆卸,政府會提供經濟誘因,如以換地和轉移發展權益以補償業主失去的權益。

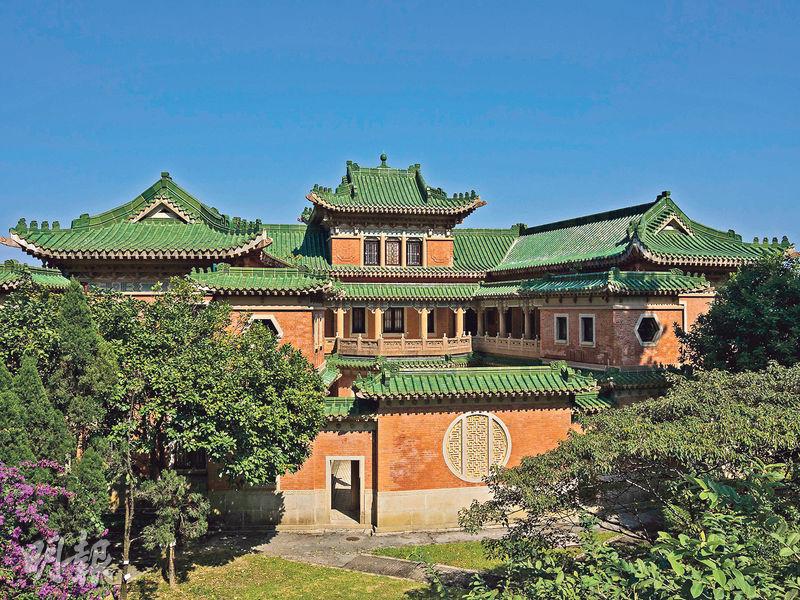

例子:景賢里

景賢里建於約1937年,屬私人物業。政府於2008年將景賢里列為法定古蹟,並提供非原址換地方案,業主把景賢里全址交予政府供保育和活化,而政府將毗鄰一幅面積相若的人造斜坡撥予業主,以供發展私人住宅。

■歷史建築物保育×生活素質

1. 文化歷史承傳

歷史建築物記錄歷史文化及市民集體回憶,保育歷史建築物有利文化承傳。不過,部分被活化或改建的歷史建築,被指失卻原有建築物的特色,或變得商業化,難妥善保育相關文化意義。

二戰據點鹿頸槍堡 學者倡列法定古蹟

2009年鹿頸槍堡建築群被評為二級歷史建築,香港大學建築學院研究發現,該建築群規模遠超古諮會描述。鹿頸機槍堡及觀測台是二戰時期新界東北的重要防衛據點。團隊進一步考證,該大型防禦建築群由日軍強迫本港村民建造,至今保存良好,規模更是全港數一數二,極具歷史價值。香港抗戰歷史研究會長吳軍捷認為古蹟辦應重新為槍堡群及其位處的山丘劃為法定古蹟,再投放資源復修及保育,並增加配套。

中電大樓鐘樓變身博物館

中電原總部大樓中央的鐘樓獲評為一級歷史建築,建築物歷史可追溯至第二次世界大戰時期。大樓約於1940年建成,當中鐘樓與已拆卸的第二代中環天星碼頭鐘樓同屬現代主義風格建築,以簡約、對稱為主體風格。本港大型發展商信和置業計劃改它改建成博物館,介紹香港和中電歷史,並對公眾開放。

舊灣仔街市只保留外殼

舊灣仔街市建於1937年,被列為三級歷史建築物,街市採用當時盛行的德國包浩斯建築風格,強調簡潔明快的外形線條。雖然在社會關注下,發展商最終放棄拆卸重建,改動圖則將其融入新建的住宅物業中。然而該地產項目只保留舊灣仔街市45%外貌,並於其上建成一幢45層豪宅。

和昌大押變成高級餐廳

灣仔莊士敦道60至66號為包括老當舖和昌大押的4幢相連陽台長廊式樓宇,部分樓宇建於1888年。樓宇活化後成為一所高級西餐廳,多次被批評與灣仔的平民生活距離遠,未具原來大樓的社區特色。

2. 善用資源

香港土地資源珍貴,部分歷史建築物殘舊及丟置多年。保育及活化建築物後,能改變用途及改善樓宇質素,更善用社會資源之餘,亦能提升建築物的安全及環境衛生。

元朗筱廬申活化安老院

2019年6月,位於元朗大旗嶺的大宅、三級歷史建築「筱廬」(筱音小)被申請保育活化,申請人樓上餐飲集團向城規會提出「保育及發展」計劃,既保存大宅,亦在餘下用地新建安老院舍,提供約170個牀位。筱廬建於1940年,據說大宅於日治時期是新界自衛隊的集結地。大宅荒廢多年,被網友稱為香港「十大鬼屋」之首,前業主陳先生2016年接受傳媒訪問稱,大宅只是無人住及欠打理,「鬼屋」之說屬謠言。

618上海街具商業、 文化及藝術設施

上海街600至626號其中10幢樓宇屬戰前騎樓式唐樓,於1920年代興建,屬二級歷史建築;另外4幢於1960年代興建。市建局保育同活化後將項目命名「618上海街」。市建局行政總監韋志成表示項目包括商業及文化藝術用途,三分之一店舖來自油麻地及旺角區,包括賣雜貨、廚具及家居飾品的樓上舖、冰室等。韋志成說,最初勘測樓宇結構時,發現唐樓群老化非常嚴重,嚴重漏水,鋼筋鏽蝕,保育活化能給予建築物新生命及用途。

3. 經濟效益

香港政府積極發展旅遊業,文物古蹟更可被發展為旅遊景點。此外,部分位於市區的歷史建築物極具發展潛力,活化後能為發展商帶來可觀收入。亦有歷史建築物活化後未能收支平衡。

1881被指變「金蛋」

有近140年歷史的法定古蹟尖沙嘴前水警總部建築群,2009年由發展商長實活化為「1881 Heritage」商場,租戶全屬名店。《明報》翻查差餉物業估價署資料,1881 Heritage美國珠寶品牌Tiffany & Co.的舊舖位雖因疫情租值大跌,2020/21年應課差餉租值亦達7644萬元。該舖位於2019/20年的應課差餉租值逾1.05億元。

資深測量師何鉅業和香港理工大學建築及房地產學系教授許智文2012年接受訪問,按2011年差餉署數據1881商舖連酒店的應課差餉租值2.7億估計,扣除保育、維修開支等,以長實投資總額10億元推算,長實只需約7.5年便可收支平衡。

雷生春堂收支平衡

一級歷史建築雷生春堂有超過80年歷史,香港浸會大學中醫藥學院2012年改建成屬下中醫藥門診之一。雷生春堂曾因虧蝕而需政府額外獲補貼約103萬元。浸大中醫藥學院2015年接受訪問稱,雷生春堂已收支平衡。該學院雷生春堂主管周志豪2020年5月稱,疫情爆發後雷生春堂取消了導賞團,只開放應診,但醫館收入未見大減。

薩凡納藝術設計大學停辦

位於深水埗的前北九龍裁判法院為二級歷史建築,是本港首批活化歷史建築伙伴計劃的建築物,薩凡納藝術設計大學(SCAD)香港分校2010年9月開始營運,2020年6月停辦。其帳目顯示學校開幕以來一直虧蝕,至2018年已累計虧損高達3億多元。而該校自2010年9月營運至2020年1月共逾42.8萬人次到訪,即平均每年4萬多人,亦較預期每年人流可達13萬人次相差甚遠。

[通通識 第709期]