警員編號覆核案 官質疑匿名執勤有何基礎

【明報專訊】防暴和速龍警員多次在反修例示威中不展示警員編號,7名市民和香港記者協會早前入稟覆核有關做法,案件昨在高等法院續審。警務處長一方稱,警員執勤時置身危險中,「起底」威脅亦屬近期考慮之一。法官周家明指出,警察被賦予公權力維持法律與秩序,他們的身分理應公開,質疑警員匿名執勤有何基礎,反問法官和檢控人員是否應一併匿名。

司法覆核申請人為「守護孩子」成員陳基裘、去年6月12日右眼中槍的教師楊子俊、去年8月4日在將軍澳遭警棍打致頭破血流的陳恭信、魯湛思、吳康聯、青年新政梁頌恆、「長洲覆核王」郭卓堅,以及記協。答辯人為警務處長。

代表警務處長的資深大律師杜淦堃引案例稱,警員識別記號毋須讓公眾辨識其真實身分,歐洲法院亦接受在有其他方式的協助下,警員可以匿名方式執勤。他又說,警員編號本身同屬匿名,惟個別警員的警員編號在不同情况下遭揭露,形容行動呼號比警員編號更佳。

答辯方:起底屬近期考慮之一

官反問「法官應否一併匿名」

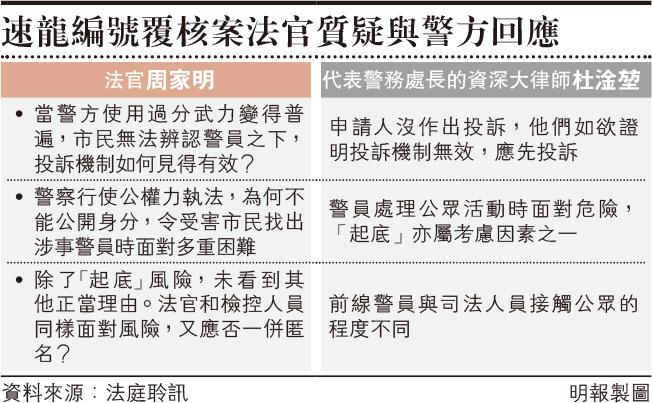

法官周家明問道,假如警方使用過分武力的情况變得普遍,市民在無法辨識個別警員之下,為何不能直接投訴制度本身,投訴機制又如何見得有效。杜淦堃回應,申請人沒就相關警員的行為作出投訴,形容他們理應「給機制一個機會」。

周官又稱,警察被賦予公權力維持法律與秩序,身分理應公開,質疑警員匿名執勤有何基礎。杜回應稱,警員處理涉及公安的情况時置身危險之中,「起底」亦屬警方近期考慮之一。周官隨即反問法官和檢控人員是否應一併匿名處理;杜再回應稱,前線警員與司法人員接觸公眾的程度不同,形容前線警員正面對人身威脅。

申請方反問,假如新的行動呼號那麼好,為何警員日常執勤不改用相關呼號,質疑警方有意增加公眾辨認警員的難度,有關制度理應愈簡單愈好。

申請方引明報記者被警毆

指有片為證投訴亦不確立

申請方另以明報記者2016年遭警方毆打為例,形容即使過程被傳媒拍下,投訴警察課仍未能確立涉事警員身分,最終將有關指控列為「無法追查」或「無法完全證明屬實」。周官聽畢雙方陳辭後宣布押後裁決。

【案件編號:HCAL1747、1753、2671、2703、2915/19】

(反修例風暴)