房委會擬棄築「插針樓」 退回難建地 減省建造成本 學者促確保不礙供應輪候時間

【明報專訊】政府財政面對嚴峻挑戰之時,公營房屋建造成本持續上漲,對持有逾600億元現金及投資結餘的房委會亦構成壓力。政府消息人士透露,為達至更佳成本效益,房委會將研究不考慮見縫插針興建單幢公屋(俗稱「插針樓」),甚或考慮把較難發展的土地退回政府。有學者關注有關舉措會否影響公營房屋供應量及輪候公屋時間。有房委會委員認為若土地供應充裕,當局可避免選擇成本效益較低的土地建屋。

明報記者 蔡穎琳 黃偉超

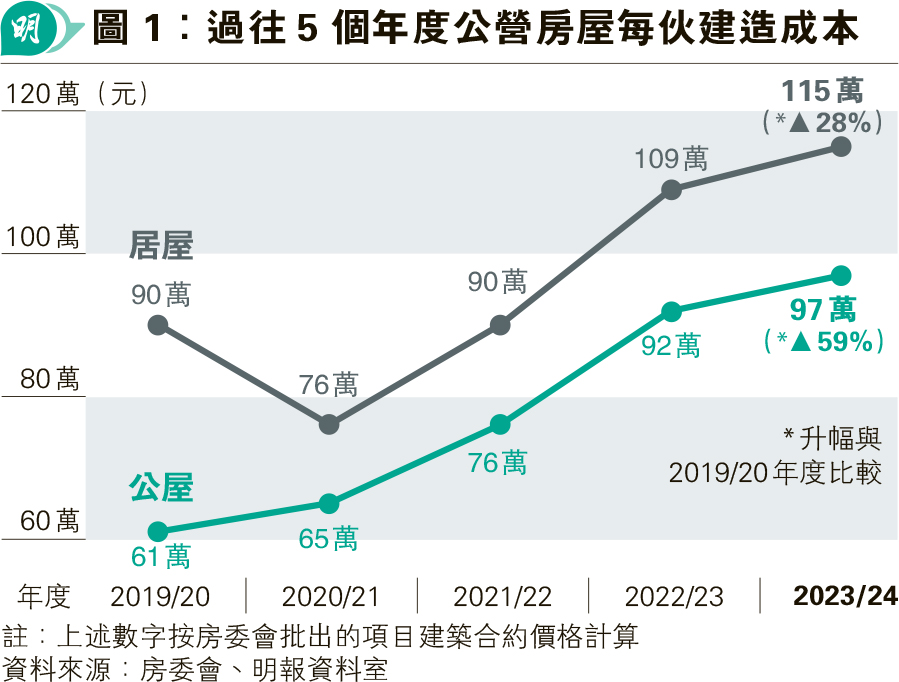

建公屋成本4年升六成 平均每伙97萬元

房會委員:不少貼近或超出100萬元

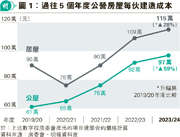

公營房屋工程投標價持續上升,房委會平均每伙公屋建造成本由2019/20年度61萬元,持續上升至2023/24年度97萬元,升幅59%;居屋則由2019/20年度90萬元升至2023/24年度115萬元,升幅28%(見圖1)。據房委會新建築工程投標價格趨勢顯示,2016年投標價格指數一度回落,2017年再升,2018至2021年變化不大;惟自2022年起拾級而上,至2024年第三季更達歷來新高(見圖2)。翻查資料,房委會2023/24年度有7個項目單位建造成本超出警戒水平,有房委會委員指出,97萬元僅屬平均數,其實不少公屋項目單位平均建造成本貼近或超出100萬元。

消息:將按施工難度定工程優次

政府消息人士表示,當局需思考如何減省公營房屋建造成本,「以前用3張紙巾擤鼻涕,𠵱家要一格一格廁紙咁用」,未來會視乎土地狀况複雜程度,按用地施工難度制訂最合乎成本效益的工程優次,較易開展及更具效益的先行,部分地形或地質複雜者,例如屬「三尖八角」、新界一些因地質問題需打樁較深的土地,便要更審慎研究是否適宜建屋。消息人士不諱言,房委會將考慮向政府退回成本效益較低的土地。

消息人士又提到,過往公營房屋供應不足,政府及房委會需建「插針樓」以紓緩基層住屋困難,惟「插針樓」伙數少,平均每伙所需建造及管理成本高昂,而目前土地供應及建屋量趨增,故可研究盡可能不建「插針樓」。

翻查資料,立法會房屋事務委員會2017年曾討論公營房屋項目的挑戰,文件提及當用地涉及較複雜地質狀况或斜坡時,需較長時間完成地基工程;而涉及興建防火層、地庫或平台項目也要較長時間,例如東涌第39區、沙田碩門邨二期、西北九龍填海區6號地盤等。

房署設小組研減成本方案 改良採購模式

至於應對方法,政府當時曾建議以「因地制宜」的設計盡用土地,例如大窩口道及德士古道用地在斜坡上建造台階,增加淨用地面積;亦可適度放寬地積比率。房委會上月17日公開例會上,主席兼房屋局長何永賢曾提及,房委會部分建屋用地面積較小或地况複雜,正評估施工難度,考慮為籌備中公營房屋發展項目重新制訂最合乎成本效益的興建優次。她當日亦提及,房屋署已成立一個由副署長(發展及建築)主持的特別小組,研究減低建造成本最佳方案,並會研究改良採購預製組件模式,以提高成本效益。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示,上述舉措合乎邏輯,例如政府按土地狀况複雜程度排優次,有助縮短興建時間,從而降低平均建造成本,惟須確保措施不會影響公屋供應及輪候時間。

委員:倘土地供應足 捨難取易合理

房委會委員、工程界立法會議員盧偉國表示,以往土地供應不足,「豬頭骨嘅地盤都要起(公屋)」,但目前政府已覓土地可建逾40萬伙公營房屋,多於未來10年供應30.8萬伙的目標,故在「有得揀」之下,當局可避免選擇成本效益較低的土地建屋,並可考慮將有關用地改作其他用途。

房委會委員、立法會議員邵家輝稱,若在土地供應充裕下「取易不取難」,捨棄成本效益較低的土地屬合理,惟當局研究降低建造成本的措施時,應有數據顯示可節省多少成本。他提議可引入工資水平相對較低的外勞,亦可擴大組裝合成建築法(MiC)供應商的選擇,以便更精準格價。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676