新書試閱:書寫老舖人、事、情

【明報專訊】電影《紅豆》中,一碗「張興記」紅豆沙串連兩代溫情,也揭示了傳統糖水舖在社區重建的大趨勢下,面臨結業或搬遷的命運。「張興記」的故事絕不罕見,香港雖是彈丸之地,街頭巷尾卻有不少老店,保留着市井文化、社區特色與行業歷史。《香港老舖錄》著書團隊「香港老舖記錄冊」早前舉行新書分享會,與讀者細訴走訪老舖時遇到的人、事、情。

街有一老舖,如有一寶

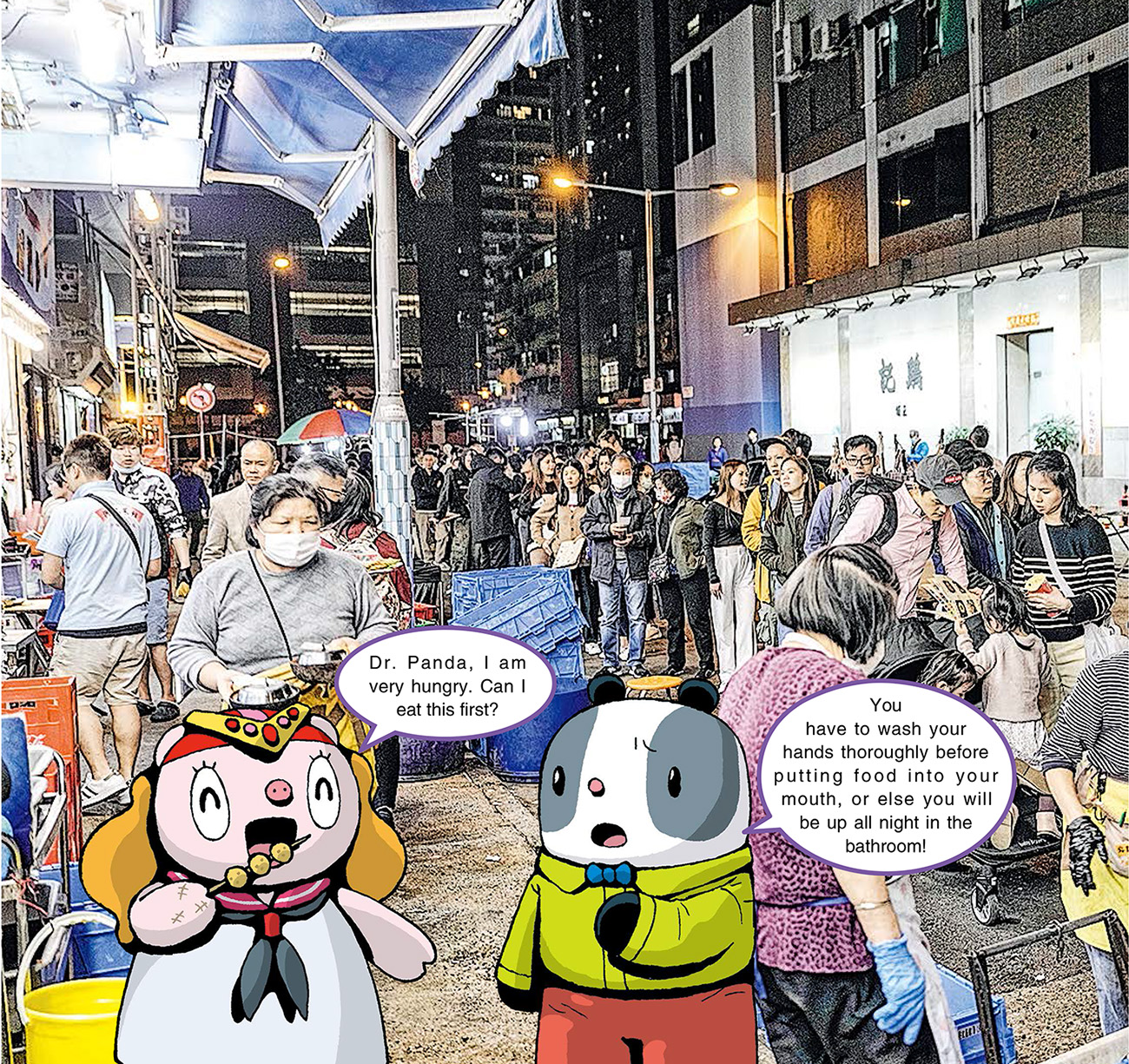

「香港老舖記錄冊」於2018年成立,發起人Ian當初並無什麼宏大理想,只希望用文字和相片留下老舖的故事。他認為老舖是香港文化其中一個載體,透過裝修、擺設及產品包裝,體現香港美學之餘,也塑造了本地街景和市容;店舖的經營故事也反映各行各業、社區和人們生活習慣的演變,以至整座城巿的發展史。因此他希望透過成立記錄冊團隊,以文字和相片記錄、工作坊、導賞團等,盡力更全面地展現老舖與日常生活的關聯。

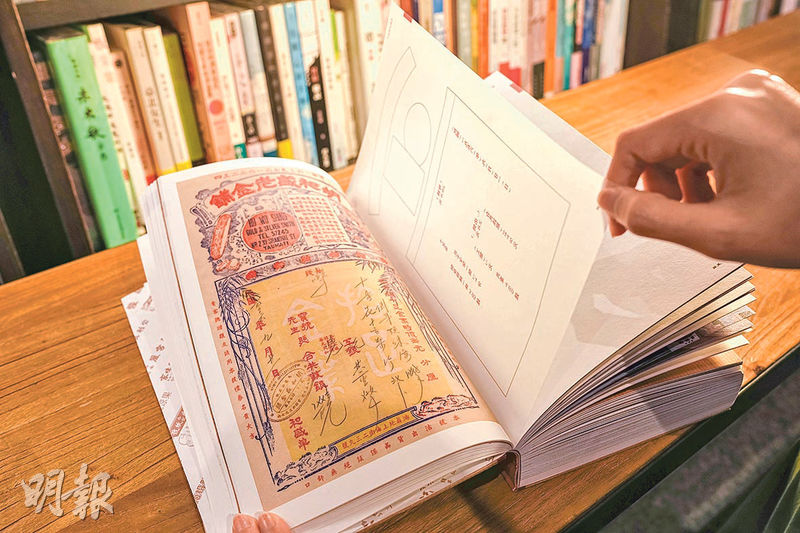

Ian一個小念頭,想不到聚集到一群同道中人公餘時四出走訪。現時記錄冊團隊有10多名骨幹成員,7年來尋訪過不少老字號,這次出版《香港老舖錄》,內容分成「百年老舖」、「冰廳茶記」、「人手工藝」、「步入歷史」、「本地飲品」、「茶莊」等不同主題,先逐「點」敘述老舖的歷史與故事,再以「線」的方式解讀老店間的聯繫,並特別收錄傳統設計圖案等美學資料,立體呈現本地老舖的精神面貌。

團隊成員Tiffany補充,保育的意義在於延長傳統手工業的生命。她舉例現代人已很少用銅秤,但只要努力保存一脈,不讓它完全絕迹,難保將來可以全新角度再次走入大眾生活。

■知多點

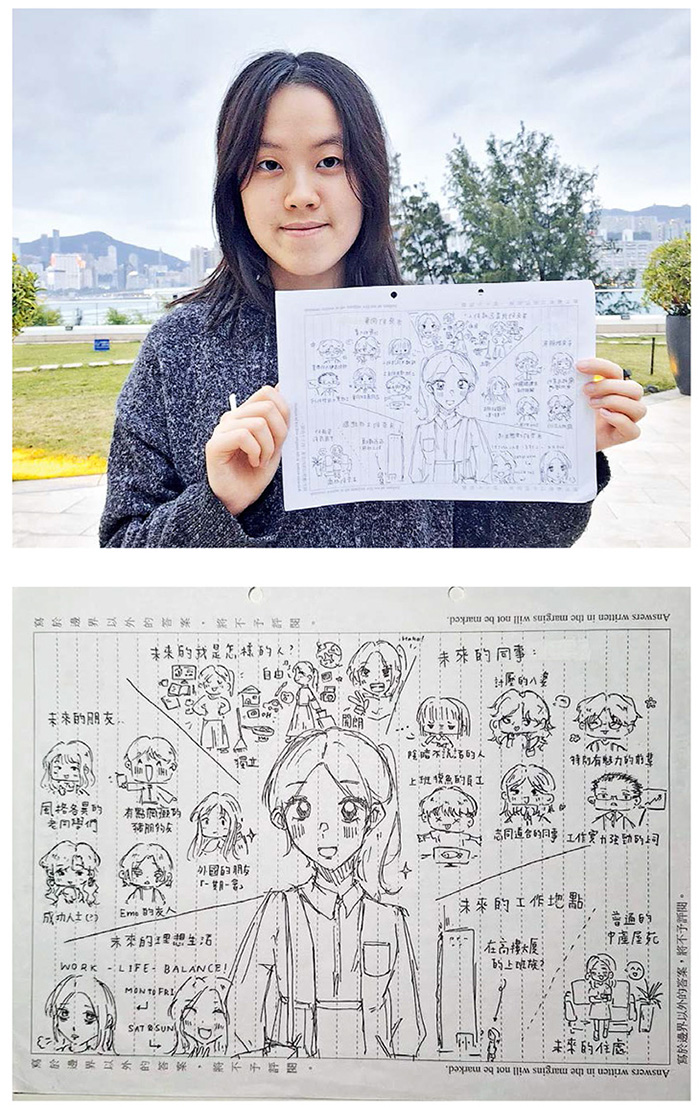

一人分享一老舖

精選入書店舖時,他們會考慮到有關行業的動態、近年狀况和經營特色;另外也會加入一些值得大眾認識的老字號,如位於佐敦、本地少有自設工場的裁縫店「新時恤屋」,讓更多人看見碩果僅存的香港工藝。5名成員趁新書分享會,各自介紹了心目中最有趣的香港老舖。

Ian:調源醬油糖薑食品廠——見證香港年鑑

Ian熱中深入了解老舖故事,早前研究本地醬園時,發現了新界古洞的調源醬油糖薑食品廠,「這醬園的知名度不太高,但它反映了香港老字號的深度」。它早在1870年代就在油麻地經營,保留了傳統造醬工藝,是歷史悠久的本地醬園之一。Ian表示,如此有歷史的老舖十分「隱世」,亦未必願意接受非主流媒體採訪,通常幾經轉介才能訪問得到。雖然過程輾轉,但十分值得。

Ian說,像調源這般的老字號並不止是古舊的存在,只要人們多加留意,便會發現香港仍有許多地方,如街市、雜貨店可買到老字號的出品。他希望透過文章介紹,將這些珍品重新帶到大家眼前,與大眾的日常生活重建關聯。(圖3)

Sarah:合強昌記——工匠精神無分國界

「文化是個傳承,不管是在哪個地方。」來自台灣的Sarah從小已喜歡聽故事,加上在大學修讀中文系,對歷史文化特別感興趣。她與Ian是同事,得知他創辦記錄冊團隊便自告奮勇,加入團隊。

位於葵芳的合強昌記,現由手工木雕師傅蕭炳強經營。這家店位於金龍工業中心,門牌用木雕成,甫進店也可見到不少雕琢好的作品。Sarah初次走進工場,旋即被眼前的工藝品震撼,亦深感文化保存不易。她參加過團隊與合強昌記合辦的工作坊,親身體會到完成一件作品的難度,「木雕這工作不是一蹴而就,需要經年累月的經驗才可以完成」。手藝無分國界,蕭師傅的木雕更獲海外客人青睞,不時要往返新加坡復修廟宇雕像。Sarah希望這些店舖可以代代相傳,讓難能可貴的手藝永久保存。(圖4)

Tiffany:新華茶餐廳——茶記食出人情味

經營三代的新華茶餐廳,在長沙灣迄立近60年,店面保留了傳統茶餐廳格局,門外有讓客人一目了然的玻璃麵包櫃,店內有經典的四人卡位兼有一道旋轉而上的樓梯。本身是餐廳老闆的Tiffany加入團隊後首次訪問,就是到訪新華。她本身是長沙灣街坊,又在鄰近上班,是新華的常客。她笑言因為光顧次數頻密,即使與餐廳員工互相不知道名字,也早已認得彼此。一句「阿妹今日食咩?」、「係咪同噚日一樣?」、「阿妹今日做咩食咁少嘢?」老舖與食客無形間建立了默契,滿載人情味。

「我覺得訪問不同行業的老舖,就像打開了不同的世界。」Tiffany笑說,有許多行業從未曾涉獵,自己就像依附着記錄冊團隊重新認識各行各業。她認為每次訪問餐飲業老舖,都是一種學習,非常樂於了解每間老牌餐廳的經營故事。

Easy:亞盧涼果屋——手工涼果,味道功效總相宜

由於潮汕地區鄰近東海,氣候有利瓜果生長,為延長瓜果的保存期,潮汕人用不同醃製方式保鮮。上世紀不少潮州人來港,同時將涼果手藝帶來香港。銅鑼灣的亞盧涼果屋老闆盧先生來自潮州,父親是中醫,深諳果類屬性及處理手法,加上姑姊是涼果師傅,盧先生耳濡目染,習得製作涼果的手藝,惜時代變遷,愈來愈少人知道什麼是涼果。正職廣告及產品攝影師的Easy訪問過後,重新認識這種懷舊食物,「涼果其實是以前香港人的零食,(部分)甚至有藥效,有助紓緩喉嚨痛、腸胃不適等」。亞盧涼果屋隨大眾口味一再改良,但堅持採用本地材料製作,部分人氣之選更是可遇不可求,如「手作檸檬皇」的貨量取決於檸檬的收成狀况,Easy笑言幾乎每次到訪都售罄。

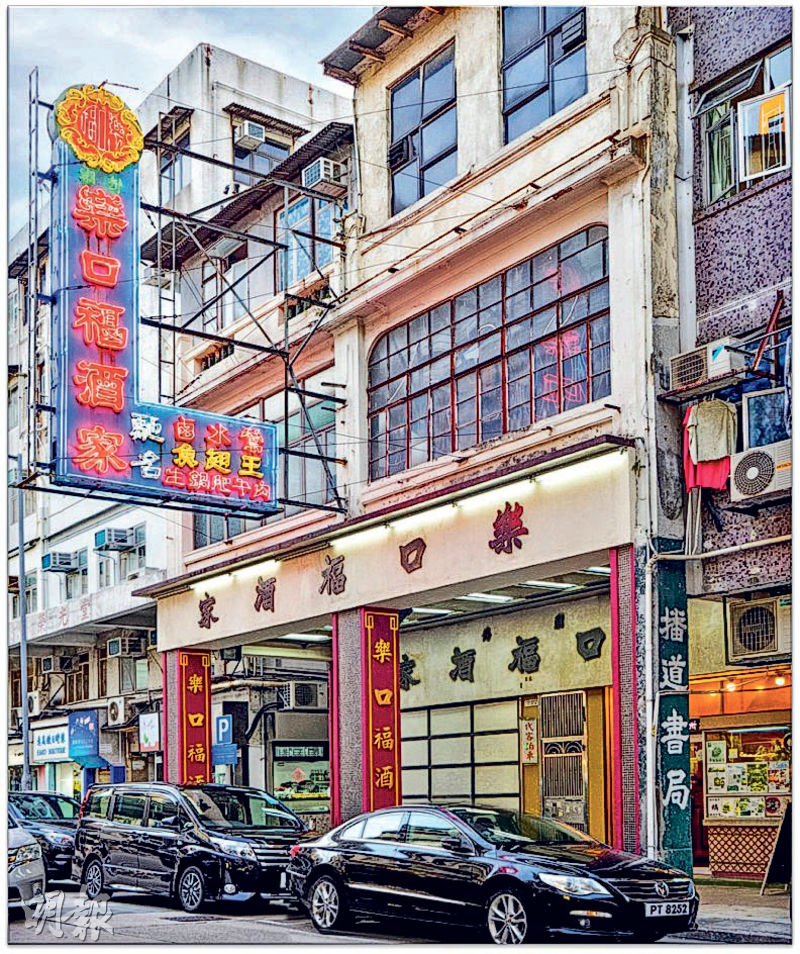

Joy:樂口福酒家——老店也有新用途

由台灣嫁到香港的Joy本身對香港舊時代文化甚有興趣,更說得一口流利廣東話。她參加過記錄冊團隊的導賞團,覺得十分有趣,便加入了尋訪老舖的行列。Joy印象最深刻的老舖,是九龍城的潮州菜館樂口福酒家。酒家最初是上海菜館,老闆李炳坤於1954年頂手後,保留店名「樂口福」並改為經營潮州酒家。昔日啟德機場尚未搬至赤鱲角時,區內人流多,加上毗鄰土瓜灣工業區,生意不絕。「這間舖集齊了很多不同的文化元素。」Joy說。酒家位處的建築物是戰前唐樓,店內外飾有傳統龍鳳裝飾、經典霓虹燈招牌、通花鐵閘等,牆上又貼滿手寫菜牌,保留了1970至80年代的時代氣息。

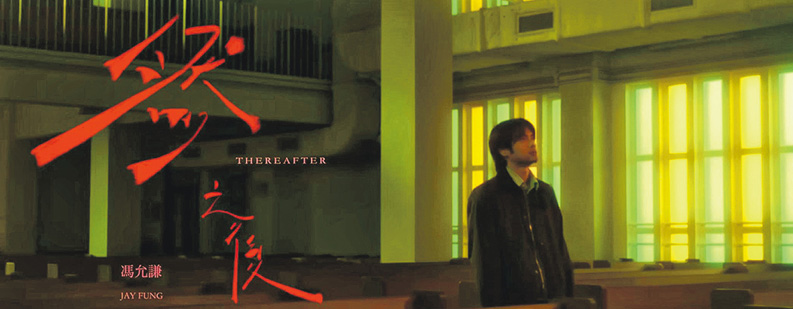

後來機場搬走,工業式微,豪氣煙消雲散,門外人龍不再復見。不過由於店內裝潢陳設保養得宜,吸引不少電影、電視台及MV拍攝團隊借場拍攝,包括杜琪峯執導的《鎗火》、湯令山《勁浪漫 超溫馨》MV等。樂口福第三代李思敏於2015年接手營運酒家,採購食材、樓面入座落單、修葺天花等皆親力親為,Joy訪問後表示:「看見第三代傳人很用心地繼承潮州飲食文化,很高興有年輕一代延續歷史。」

文:黃芊蔚

圖:馮凱鍵、受訪者提供

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第767期]