一校之訓:白蘭樹下 師友扶持

【明報專訊】聖保羅男女中學是傳統直資名校,白蘭樹下孕育的「聖保羅人」,事業有成後回饋母校,形成生生不息的循環。學校師友計劃推行廿載,中五學生可按興趣、升學意向等要求,配對相應專長的校友,每年吸引過百名學生參加。舊生憑人脈和社會經驗,提供升學和就業意見,有些更會安排師弟妹到職場實習體驗。現任校長潘紹慈稱,參與師友計劃的校友比學生還多,他們對母校有濃厚歸屬感,即使畢業多年仍時刻出席校友活動。

學習不是競爭 分享學習資源

現屆首席學生長陳雋昇今年也有參與計劃,欲從商的他配對了在業界甚有成就的師兄,雋昇說對方很熱心教導,他說:「這些跨了二三十年的連繫,是愛的體現,他們畢業了很久仍然願意回校幫助年紀小的師弟妹,校訓是滲透在所有聖保羅人的心裏面。」海外升學輔導組定期舉辦講座,邀請在海外讀書的師兄姊分享,「他們有時差,可能要早上6時多起牀,跟我們解釋報名流程、課程的好處和壞處等,很有耐心」。

直資學校的學生予人「富貴」的印象,加上該校盛產狀元,去年文憑試7名奪7科5**的狀元中,就有3人來自該校,這裏更是政經界名人、律師、醫生等專業人士的搖籃。「聖保羅人」會否恃才傲物?潘校長憶述:「我以前都在一間歷史悠久的學校讀書,當時有些同學常常自稱沒有溫習,請教他又裝不懂,我心想是否真的這樣?」2017年初來甫到時,他也擔心學生很囂張,有認識的小學校長有同樣憂慮,不敢推薦學生入讀,怕被比下去而自卑。他問同事可有類似的風氣,「他們回答說沒有,同學會一起研究,完全不會自私……這裏的學生不會收收埋埋,而是一起切磋成長」。至於那小學校長的觀感,也因他們學生入讀後的親身經歷而改變。

要培育一個出類拔萃的學生不易,要每一個學生都同樣優秀就更難。該校畢業生的入大學率每年維持近100%,除了學生有一定學業水平,也源於同學樂於分享的學習風氣。雋昇說:「我們很習慣跟同學分享學習資源,例如上課抄筆記是全班抄同一份,會在網上共用資料夾,有些人負責打這部分,有些負責打老師說的部分,因為老師堂上說的跟簡報未必一樣。這令所有人的學習更有效,不會抄漏筆記。」他續道,「高年級或成績較好的同學,也很樂意幫助低年級或成績差的同學,不會有人left out(被排除在外),而是想辦法令大家都學習得到」。

不卑不亢 給學生與世界接軌的教育

名校學生各有特色,有的敢做敢言,有的積極進取,有的自由奔放。潘校長認為「聖保羅人」以謙遜和純樸為人稱許,他卻擔心學生過分謙虛,在競爭激烈的場合吃虧。「有些學校的學生很出位、很主動,我們則沒有很大反應。(比賽)主持跟我說,知道我們的學生不是不懂,只是友校太出位。但其實跟我們學生交流是有深度的,看得出他們很謙卑」。他認為,謙卑是美德,但有時候也要主動展示才能。

聖保羅銳意拓展學生的國際視野,自2011年開辦國際文憑大學預科課程(International Baccalaureate,簡稱IB),跟本地文憑試課程雙軌並行。IB課程標榜國際認受性高,故吸引不少有意到海外留學的學生選讀,2020年177名畢業生之中,有47人修讀IB課程。此外,聖保羅是香港唯一加入國際聯校組織「Round Square」的學校,該組織逾200間成員學校來自世界各地,定期舉行交流活動,讓學生認識不同文化。學生謙遜的品性,或許因為他們自小便知道世界很大,人很渺小。

「成長體驗營」走出安逸 承擔挑戰

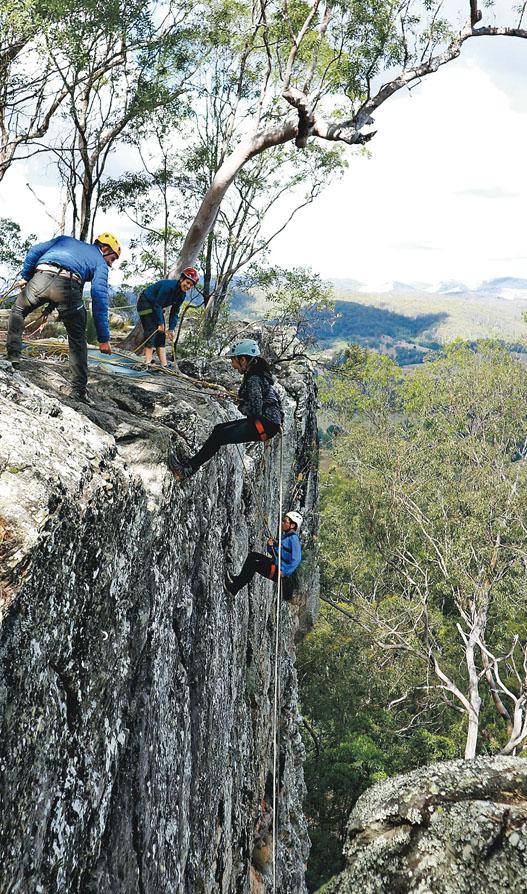

學生在傳統中成長,也要不斷求變。為了培育學生的冒險精神,中三學生須前往澳洲昆士蘭參加為期四周的戶外「成長體驗營」,首個挑戰是28天內不得使用任何電子工具,包括手機,只可以書信與家人聯絡。此外,他們要通過許多艱苦的任務,如露營、越野單車、攀石、崖壁沿繩下降等,藉團隊合作完成各項挑戰。

潘校長說,過程雖然艱苦,但學生因而培養生活和社交技能。他說:「學生升上高中遇到的困難會更加多,我們發覺(體驗營)效果好好。家長跟我說他們回家後會收拾,因為那28日學生要自行收拾被鋪、洗碗……他們回港後都懂得自己做。」一同冒險犯難後,友誼也更鞏固。不少學校因擔心影響學業,避免安排太多課外活動,潘校長卻認為,只要學生有能力,會為他們提供適合的機會,「不要因為怕他們做不到就限制了他們的發展空間,他們差了什麼,有什麼想栽培的,我們便舉辦不同類型的活動讓他們參與」。

因疫情關係,不少學校的課外活動都被迫取消。聖保羅現任學生會主席戴紫君卻稱,很多學生活動沒有取消,只是改在網上舉行,例如一年一度的「Green Fashion Show」,師生組成隊伍,將舊衣物回收再造,設計成參賽服飾,參與率跟往年一樣高。紫君說:「同學都知道網上和實體的分別不大,重要的是肯不肯付出、跟朋友一起去投入校園生活,我相信很多人都很樂意去做。」

聖保羅男女中學秉承創校的「信望愛」精神,學生不止埋首學業,只想着在公開試中考獲多少個5**,而是恪守其校訓,擇善而行,在香港或其他地方也活出校訓精神。百年校譽並非一日築成,就如校內的白蘭樹,60多年來茁壯成長,需要前人耕耘,後人扶養。

文:盧嘉程

圖:林靄怡、朱安妮、學校提供

[語文同樂 第517期]