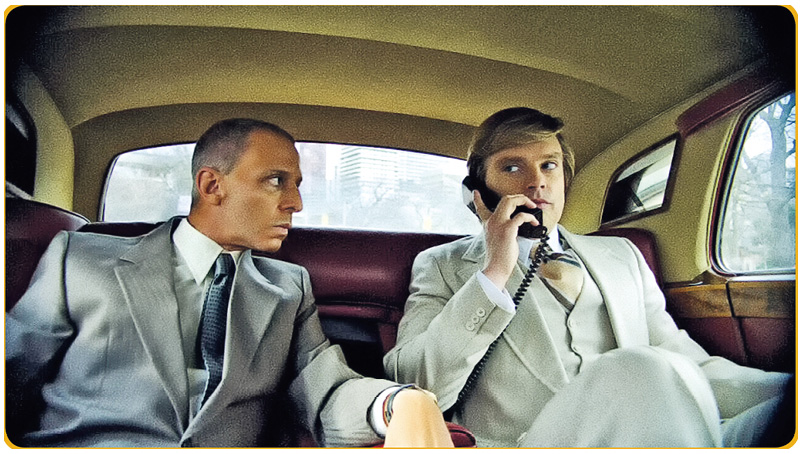

影視看文化:《飛黃騰達》中的特朗普——看傳記要批判

【明報專訊】《飛黃騰達》(The Apprentice)是於2024年上映的傳記電影,講述美國總統特朗普(Donald Trump)在1970至80年代聲名鵲起的歷程,包括他如何從房地產商人一步步進入美國政商界的權力核心,並刻劃其在商業、媒體與政治等不同領域的各種操控手法。電影內容引發爭議,特朗普的律師團隊稱電影「惡意誹謗」,要起訴製片人。

文:教育工作者周子恩

圖:劇照

電影在2024年康城影展首映後引起極大關注。電影在美國總統大選前夕上映,片中出現不少對特朗普為人處事的負面描述,當中尤以與他亦師亦友的律師羅伊.科恩(Roy Cohn)之間的描繪最為明顯。

多負面描述 遭支持者抨擊

科恩是美國歷史上極具爭議的律師。出身法律世家的他曾是以散播「白色恐怖」而聲名狼藉的參議員麥卡錫(Joseph McCarthy)之得力助手。如片中所述,科恩的朋友和客戶不乏政商名人,包括後來面臨被彈劾的前總統尼克遜(Richard Nixon)及臭名昭著的黑幫及犯罪分子。片中科恩常以不正當手段操弄法律和控制政商關係,伊朗出身的導演亞巴斯(Ali Abbasi)更將他描寫成特朗普年輕時的導師兼軍師,刻劃特朗普如何受科恩影響,建立出咄咄逼人、「霸氣總裁」的領導風格。此外,導演透過特朗普與原生家庭及第一任妻子伊萬娜的關係,側面描寫特朗普在發迹後變得冷酷無情的性格特質。

儘管電影票房不理想,上映前後亦被不少特朗普支持者大肆抨擊,仍無阻飾演特朗普的沙巴遜史坦(Sebastian Stan)及科恩的謝洛美史壯(Jeremy Strong)獲本屆奧斯卡最佳男主角及男配角提名。

將仍然在世、甚至仍具政治影響力的人改編為電影故事,向來難避爭議。因這取材方向定然超越純娛樂層面,更大程度傾向於重構歷史,甚至評論時政。

藉特朗普「成長過程」反思美國社會

這類傳記電影可幫助觀眾理解故事主人翁的性格特點及身處之時代背景,如《飛》不止述及特朗普個人之性格變化,亦描述美國1980年代的商業環境、政治生態及社會文化,而透過特朗普的「成長過程」,觀眾亦可進一步反思美國社會的種種優點和不足之處。觀眾亦能運用批判思考,分析片中人在商業談判等領域所使用的極具爭議手法,與目前身處的政治環境對照,分析當前領導者的言行是否受到過去經驗的影響。

然而值得留意的是,這類以人物傳記招徠的電影往往暗藏「政治符號」,因編導對個別人物的立場或喜好,可能增刪甚至扭曲當事人的言行,有意無意之間影響觀眾對特定人物的看法。除影響公眾輿論,甚至可能作為影響選舉的政治工具。以2004年上映之紀錄片《華氏911》(Fahrenheit 9/11)為例,內容包括批評時任總統喬治布殊(George Bush)政府,明顯地影響當年的選舉氛圍。

辨識戲劇化情節免「洗腦」

觀看這類電影時,觀眾宜分析製作人怎樣在「忠於事實」與「戲劇化」之間取得平衡。如完全按照紀錄片模式呈現,觀眾可能覺得沉悶;但如觀眾未能辨識戲中過度戲劇化的情節,又可能不知不覺被「洗腦」。由於電影涉及的人物仍然在世,亦有部分製作人可能選擇隱惡揚善,或索性避開爭議敏感話題,從而影響我們對片中人物的認知。觀眾欣賞這類電影時,最理想的做法就是在觀影前後嘗試閱讀更多來自不同陣營及角度的相關資料,以了解更多背景再分析。

由於這類電影的獨特性質,往往會出現兩極爭議。以《飛》為例,不少特朗普的支持者將電影視為帶偏見的政治攻擊,反特朗普者又或將片中所有對特朗普的負面描述視為完全真實。當電影成為政治鬥爭的工具,觀眾需要花更多心力在資訊洪流中找到答案。

總而言之,不論觀眾的個人政治立場如何,《飛》這類以當代政治人物為主角的電影都提供一條更深入了解世情的鑰匙。電影不止是無關痛癢的大眾娛樂,亦是塑造歷史記憶、影響公眾意識的重要媒體,因此我們在觀影之餘,更要懂得批判思考及分析。

(主要學習重點:資訊素養內涵與正面價值觀的關係)

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[公民學堂 第094期]