搖嬰案家庭社署曾跟進 學者:保護網後繼不力

【明報專訊】搖晃嬰兒致死案上月審結,高等法院裁定女童父親謀殺及虐兒罪成,判囚終身。受虐女童曾由寄養家庭照顧,事發前返回親生父母身邊,最終遇禍,揭示兒童保護網或有漏洞。有學者估計,自從母親接回女童,社署可能不再或未能跟進個案,故未能評估父親出獄後風險。社署回覆本報查詢時並未直接回應何時結束跟進個案,稱除非社工未能聯繫家長,或家長無照顧能力,否則社工會為兒童制訂與家人團聚方案。

明報記者 余卓祈

2017年父潑液判囚

社署不知母欲等出獄同住

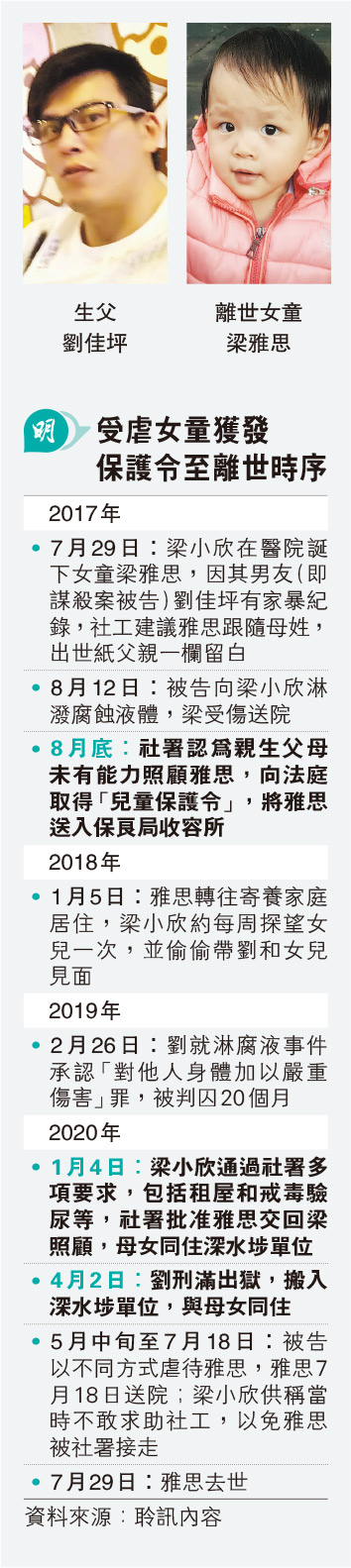

根據庭上透露,被告劉佳坪2017年曾向女友淋通渠水,社署判斷被告和女友無力照顧女兒雅思,以「兒童保護令」將雅思送入寄養家庭(見表)。雅思生活兩年後,社署批准母親接回照顧,最終母女與出獄後的父親同住,世界變得不一樣。聆訊並無交代社署何時結束跟進個案,法官黎婉姬判刑時形容社署得知母親接回雅思,但不知母親想等被告出獄、一家三口共同生活,其決定「間接導致悲劇發生」。

署方准母接回寄養女兒

學者:社工或停跟進家訪

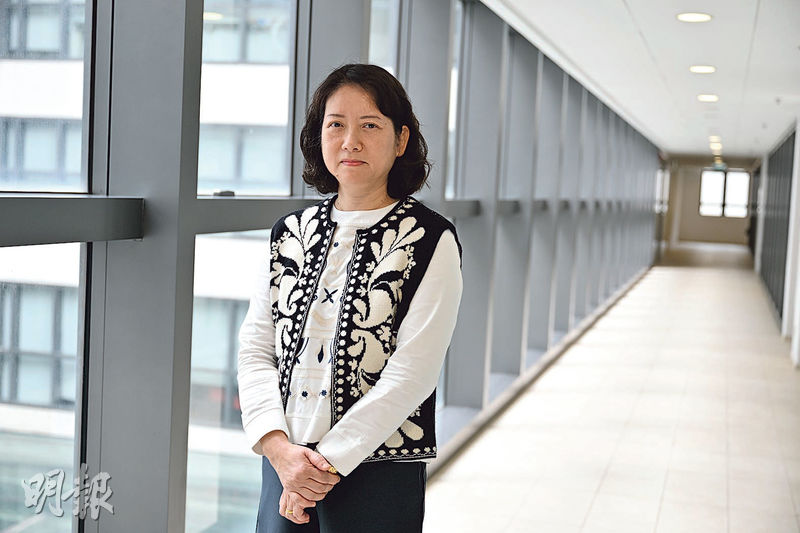

聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院高級講師陳倩嫻,曾在防止虐待兒童會任職10多年。她受訪表示,觀乎個案時序,社工最初建議女童跟隨母姓,作為生父的被告沒有撫養權,可能是意識到父親有潛在危險;其後發生淋腐液案,社署動用保護令權力分隔女童和父親,屬迅速介入個案。

陳倩嫻形容保護網有效但「後繼不力」,因社署批准母親接回女童後,保護令似乎已完結;若個案告一段落,社工可能無跟進家訪,或不知道父親數月後出獄,「如果爸爸(被告)出獄之前有準備工夫,或者出獄之後做安全評估,當時會唔會發現到一些事呢?」現時回看,她覺得當局評估不夠完整,忽略父親出獄後風險「猶如炸彈」,即使父親無撫養權,仍能苛索和操控母女。

指受害者易依附施暴者

社署「或欠評估夫妻關係」

案中母親對男友不離不棄,庭上承認曾隱瞞被告作為,以免社署再接走女兒。陳倩嫻分析,家暴受害者容易依附於施虐者,社署容許母親接管女兒時,可能着重提供生活訓練,讓母親有能力照顧起居,但欠缺評估母親和伴侶的關係,「她好符合社署要求,但無能力掙脫與那個人千絲萬縷的關係」。她認為當初可由專業人士疏導母親心態,避免惡性循環。

陳倩嫻提及,家暴可由親密伴侶延伸至小孩,如涉案父親對女友施暴入獄,「可能覺得大人不可打」,便向幼女出手。回顧過往個案,5歲女童臨臨受虐離世、7歲女童林林因欠缺照顧變成植物人,以至這次女童虐殺案,她說涉事家庭在不同階段響起警號,由幼稚園教師或社工發現端倪,惟兒童保護機制無法阻止悲劇發生,「種種原因下睇漏了」。

新護童服務上月推

本案審結同月,社署推出保護兒童支援服務(ChildPRO),資助社福機構支援有受虐風險的家庭,陳倩嫻視為補足安全網的雛形,建議社工頻密家訪,特別留意3歲以下幼童有否受虐。她無意批評接手個案的社工同業,盼政府投入更多資源,例如參考外國,由多名社工同時處理一個家暴家庭,因不同家庭成員有不同需要,可分拆3名社工跟進施虐者、受虐者和兒童。

保護令何時完?跟進家訪否?

社署未直接答

本報向社署查詢雅思保護令何時生效及結束、社工2020年後有否跟進家訪,社署未直接回應。署方表示如有需要,社署社工或警員可根據《保護兒童及少年條例》向少年庭申請照顧或保護令,法庭會因應情况發出監管命令,將兒童交託適合並願意承擔照顧責任的人或機構;社工會以保障兒童利益為前提,考慮親職能力、居住安排和家庭狀况等制訂合適福利安排。今年截至2月,由社署申請而獲法庭頒布的照顧或保護令共有59宗。

社署續稱,除非社工未能聯繫家長,或家長無照顧子女能力,社工會為兒童制訂與家人團聚的方案,透過輔導服務和家庭生活教育等,鼓勵父母與兒童建立親子關係。社工及專業人員會舉行個案會議、面談及家訪等,並在合適情况下安排兒童與家人相處及回家度假,為團聚準備。