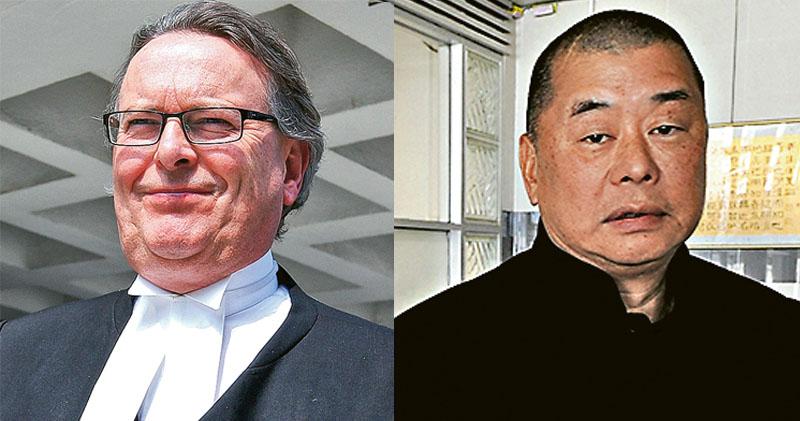

黎智英勾結案聘海外大律師 律政司上訴失敗 准英御狀接案 官:利國安法發展

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》下串謀勾結外國勢力等罪,案件定於12月1日開審。高院早前批准英國御用大律師Tim Owen代表黎智英出庭抗辯,律政司不服上訴,昨被上訴庭駁回。判辭表示,本案備受矚目,公眾對於審訊公平的觀感最為重要,法院須採取靈活和明智方式,作出最符合公眾利益的決定。上訴庭形容,有卓越的法學家(eminent jurists)參與審訊,將為國安法的發展帶來貢獻。

律政司研判辭決定跟進行動

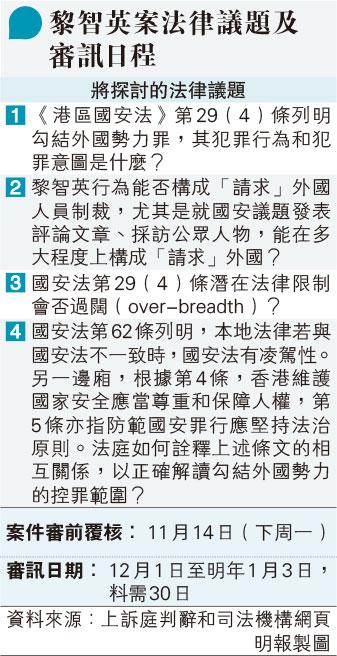

黎智英被控串謀勾結外國勢力等罪,為首宗根據國安法第29(4)條起訴的案件。黎提出「專案認許」申請聘用英國御用大律師Tim Owen抗辯,高院首席法官潘兆初今年10月批准申請,律政司不服上訴。上訴庭3名法官考慮各方書面陳辭後駁回上訴,律政司須付訟費。律政司回覆本報查詢表示,正研究判辭,以決定跟進行動。

律政司質疑沒考慮國安法獨特背景

上訴庭不同意獨特背景可凌駕公眾利益

律政司早前質疑,潘官沒有考慮國安法在獨特背景下生效,與中央政府及香港的社會、政治及憲法背景有密不可分的聯繫,指潘官法律上犯錯。律政司力陳,國安法的起草工作以中央的意識形態為主導,人大常委會保留最終解釋權,惟Tim Owen不具備國安法立法背景及相關知識,無法為審訊提供重要協助,亦不能帶來獨特的思考角度。

上訴庭反駁,稱潘官在公共法領域的經驗豐富,曾經審理「唐英傑案」及「馬俊文案」等國安法案件,上訴庭相信潘官衡量過國安法的獨特之處,亦熟悉如何解讀國安法條文。上訴庭表明不認同律政司一方的說法,即如果國安法的獨特背景如此重要,可以凌駕於公眾利益等因素,並指若順着這個邏輯,海外律師一般都不可以接手國安法案件。

判辭提及,本案審訊將探討言論自由的界線,律政司質疑海外法學理論(jurisprudence)提供的參考價值有限。上訴庭表示,人權自由具有國際法的層面,加上國安法第4條列明,維護國安應當依法保護居民的自由,海外法例或者可以協助法庭。

律政司提出另一論點涉及語言問題,指國安法官方語言是中文,英文版本僅供參考,海外律師未必掌握國安法的特殊之處。不過,上訴庭指特首已委任不諳中文的法官擔任國安法「指定法官」,現時沒有證據顯示,由懂得中文的大律師處理國安法案件最為妥當。此外,律政司沒有提過本案開審後,國安法的中文版本會成為爭議,故語言問題並非重要因素。

上訴庭:港法院應採納國際司法標準

上訴庭最後強調,國安法於2020年6月生效,法例實施初期,本港法學理論應該以堅實的基礎發展,反映本港堅守法治,並採用國際間的司法標準,「有卓越的法學家為國安法的法學作出貢獻,顯然符合公眾利益」。上訴庭引述法學泰斗、前非常任法官梅師賢(Anthony Mason)的文章,表示香港的國際聲譽取決於法院地位,香港法院應該採納國際所用的司法標準,正如國安法第5條確立了法治原則,梅師賢的看法「在這個時代仍然站得住腳」。

【案件編號:CACV425/22】

明報記者

(港區國安法)

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676