司法機構接受生成AI 禁代下司法決定 現階段無意應用於法律分析撰寫判辭

【明報專訊】生成式人工智能(generative AI)近年日益普及,司法機構前日發表指引,指示法官及輔助人員工作過程「須審慎及負責任地使用生成式人工智能」,為本港法庭使用此技術「開綠燈」,但強調使用指導原則之一,是必須確保使用AI不會奪走或蠶食法庭的司法職能,法官及司法人員須繼續確保獨立及親自作出所有司法決定。司法機構回覆本報表示,現階段無意將生成式人工智能技術應用於法律分析及撰寫判辭等相關司法工作。

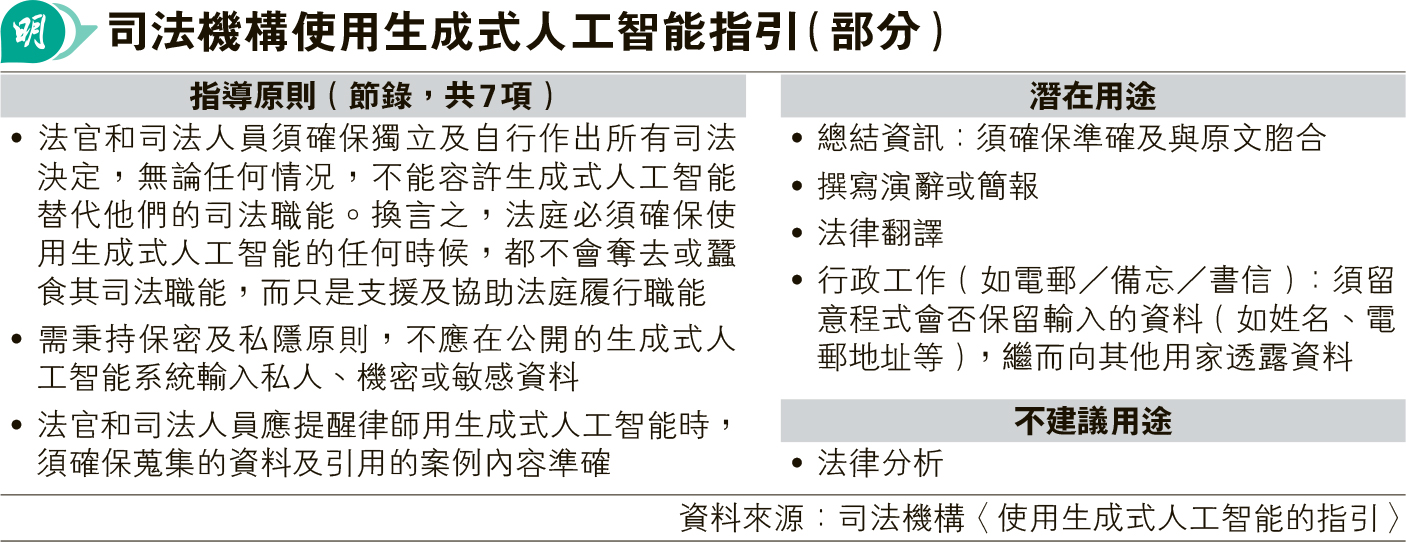

司法機構發出的《使用生成式人工智能的指引》,列出使用生成式人工智能的7項大原則、4個潛在用途等(見表),又說今次是首份指引,參考過英國、加拿大、新西蘭及內地的做法,司法機構會留意各地最新發展,需要時再更新。法律界及學者普遍歡迎做法,形容是大勢所趨。

生成式人工智能普遍容許用家透過輸入簡單指令,得出相應要求的文字、圖像甚至影片,被視為可取代繁瑣文書處理甚至分析工作。司法機構前日公布的新指引,列舉生成式人工智能的4個潛在用途,包括整理涉及大量文字的資訊、法律翻譯、撰寫演辭或行政工作,但與英國及新西蘭的做法相若,不建議用作法律研究或分析。新指引解釋,生成式人工智能基於概率運作,而非透過理解行文間的微妙差別或語景撰文,有可能得出不準確或偏差的結論,故除非有足夠的保密技術,同時有可確保準確及可靠的內置查核機制,否則不建議用於法律分析。

指引提示保密風險虛構案例

新指引未列明生成式人工智能可否用於撰寫判辭,或使用時需否申報,但當中提及的4個潛在用途中,整理資訊及法律翻譯不時見於判辭的前期準備工作。司法機構回覆本報表示,鑑於目前市場可用的生成人工智能工具所潛在的風險和限制,現階段無意將該技術應用於法律分析及撰寫判辭等相關司法工作。

司法機構同時在指引中,警示存在的多個風險或局限,例如其中一項原則列明,使用者需考慮保密原則,不應在相關平台輸入機密或敏感資料,也應小心人工智能「產生幻覺」(hallucinate)提供不存在的案例或法律條文。指引亦提醒法官或司法機構人員,使用時必須核實內容,否則可能導致不公,破壞社會對法庭的信心。指引也提醒,法官或司法機構輔助人員須為生成式人工智能平台的最終成品負責。

大律師會歡迎新指引

大律師會主席杜淦堃歡迎司法機構新指引,他表示不少地方的法官及律師已用生成式人工智能,趨勢只會持續,提供指引屬必須及正面之舉。

中大法律學院副教授Stuart Hargreaves樂見司法機構對使用生成式人工智能持開放態度。他認為,根據指引,技術多用於行政工作,但認為可進一步明文禁止轉授任何司法職能,他說中期而言,人工智能或可改善司法機構後勤運作效率,但由於市面上未有足夠能力完成複雜法律分析的相關技術,對能否壓縮撰寫判辭的時間有保留。