有價講:生於憂患的積極態度

【明報專訊】世界局勢瞬息萬變,紛亂不已。人們很容易便會陷入如此的狀態,為此而感到擔憂,無法自拔。面對內憂外患,如果失去了積極樂觀的態度,痛苦將會更多更大。儒家思想積極入世,即使憂患當前,也不復改易其正向樂觀。

振作勤奮的原動力

國際上的俄烏戰爭、巴以衝突,本地的經濟下滑,藥石亂投,香港人的抑鬱指數再創新高。香港心理衛生會與香港大學社會工作及社會行政學系合作進行「全港抑鬱指數調查」,發現整體有33%的香港人有中度至重度抑鬱。種種憂患,可能會使我們心情壓抑,繼而由此而生抑鬱之感,但孟子所言,則是充滿正能量,可為我們借鑑。《孟子.告子下》有云:

人恒過,然後能改;困於心,衡於慮,而後作;徵於色,發於聲,而後喻。入則無法家拂士,出則無敵國外患者,國恒亡。然後知生於憂患而死於安樂也。

孟子指出,一個人常犯錯誤,然後才能改正;心中困苦,思慮阻塞,然後才能崛起;如此的困苦思慮反映在臉色上,吐露於傾訴中,才能為他人所理解。一個國家,內無有法度的大臣和足以輔弼的士人,外無與我抗衡的鄰國和外部的憂患,易於衰敗滅亡。以上種種,不難讓人知曉,憂愁禍患能夠讓人生存,而安逸快樂足以導致死亡。耽於逸樂,正是不少末代皇帝導致朝代最後覆亡的原因。「生於憂患」看似有着許多缺點,從另一角度來看,如果這些末代皇帝不是耽於宮廷中的逸樂,而是擔憂國家社稷能否健康發展,那也是有益而無害的。

「躺平」並非真的躺平

身為人類,追求生活安穩、舒泰,自然是十分正常。不過,如果要求社會進步,一切均有蓬勃的發展,只是貪求逸樂便顯得不足了。在世界各地,均有着世代之爭,上一代以為自己對於社會的建設多有貢獻,因而對「好吃懶做」的下一代心生不滿;另一方面,下一代對於前輩恃老賣老,指指點點,同樣不以為然。如此的世代之爭,並不利於社會的發展,不過,只要我們回看歷史,便知成功人士,乃是雖然生活在亂世而不選擇「躺平」的人,積極面對,最後才能取得成功。

在孟子「生於憂患而死於安樂」這段文字之初,其實描述了歷代偉人在憂患中得到提拔重用的例子。這裏包括了大舜在田野之中發達起來,傅說在築牆時被提拔,膠鬲在打魚曬鹽時被提拔,管仲在坐牢時被提拔,孫叔敖在海邊被提拔,百里奚在市場被提拔。孟子援引帝舜、傅說、膠鬲、管仲、孫叔敖、百里奚等人為例,指出他們在憂患之中仍然積極做事,沒有「躺平」和放棄,最終才能得到別人重用,邁向成功之道。

有時候,媒體宣揚「躺平」的觀念,以為努力工作,其實也跟得過且過的生活沒有太大分別。於是,究竟人生要否努力,便成為了一大難題。人生少不免要努力,沒有經歷努力,也不可能知道「躺平」的問題。

憂患裏要懂得積極自處

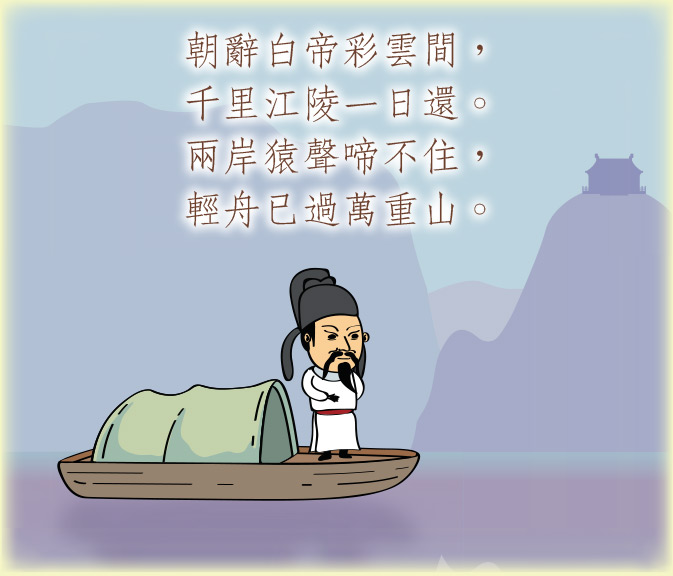

在這段《孟子》裏,指出「天將降大任於是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身」,上天要將重要任務降臨某人身上之時,必然會給他一些考驗;如此考驗,包括要讓他內心痛苦、筋骨疲乏、身體飢餓、一貧如洗。如果要這樣才能取得成功的話,還有多少人會努力爭取?爭取的過程如此痛苦,恍如登山,勇闖高峰,成功過後,回望登山的過程,豁然開朗,一切都變得十分有價值。

每個人的人生,總會經歷不同程度的憂患;也必因為「經一事」,才會「長一智」,生於憂患時能夠積極面對,才可以引領我們邁步向前。

■潘銘基

香港中文大學中國語言及文學系教授,著有《孔子的生活智慧》、《孟子的人生智慧》、《字書裡的動物世界》、《孔孟以後的孔孟》等

文:潘銘基

圖:woocat@iStockphoto

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第754期]