時事議題:綠色殯葬 禮簡意不簡?

【明報專訊】香港地小人多,土地資源珍貴。政府稱現時龕位流轉甚少,長遠而言對土地資源帶來的累積壓力比房屋短缺問題更甚。政府近年積極推廣綠色殯葬,鼓勵在紀念花園及海上撒放先人骨灰。據立法會文件,2019年香港綠色殯葬宗數為7909宗,雖比2016年增加逾2500宗,惟佔死亡總人數比例少於兩成。綠色殯葬有何優點?於香港推行又面對什麼阻力?

什麼是綠色殯葬?

綠色殯葬主要指簡約及環保的殮葬方式,如以環保棺材代替木棺、不燒紙錢、遺體火化後骨灰回歸自然,包括海葬、樹葬、花葬及草葬等。近年外國亦有珊瑚葬服務,即混合先人骨灰與混凝土製成人工珊瑚礁並沉入海底,作為海洋生物的棲息處。

■本地綠色殯葬政策

紀念花園撒灰

˙食環署提供12個紀念花園供撒放先人骨灰

˙料於2020年落成的屯門曾嘴靈灰安置所,亦設紀念花園

˙市民可親自或由食環署職員代為撒放先人骨灰,新設的葵涌紀念花園旁設4部電子屏幕,親友可輸入親人資料或留言以悼念先人

海上撒灰

˙食環署提供免費渡輪服務或市民可自行安排船舶,前往塔門以東、東龍洲以東及西博寮海峽以南海域的指定地點撒放先人骨灰,免費渡輪服務逢周六提供

˙2019年4月起推出試驗計劃,每月安排公眾免費參觀海上撒灰服務,並設專人介紹

˙食環署每年在清明和重陽前各安排兩次海上追思活動,方便市民前往追思逝者

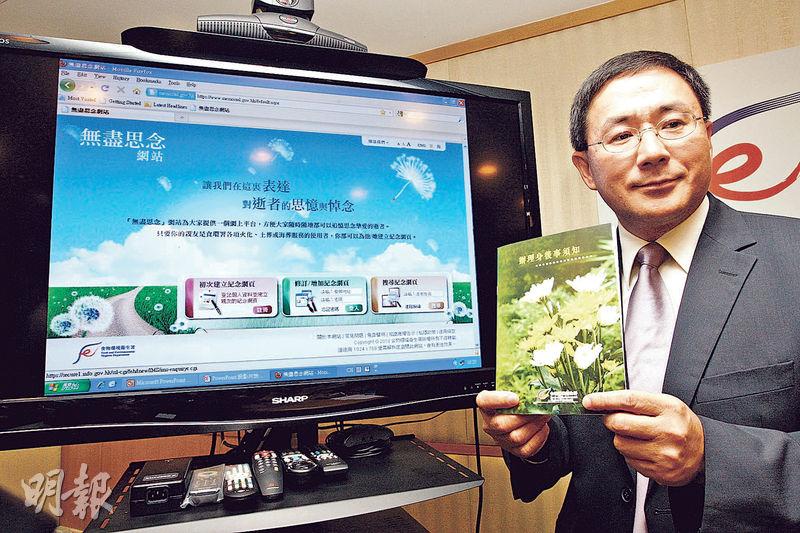

綠色殯葬中央登記名冊

˙食環署2019年1月推出綠色殯葬中央登記名冊,鼓勵市民預早規劃身後安排,並表達綠色殯葬的心願

˙登記人離世後,署方會告知其親友登記人的意願。若先人生前未有登記,後人也可採用綠色殯葬

˙截至2019年底,已有逾3400人登記

■綠色殯葬優點

優點:符合可持續發展

◆社會

據政府2019年4月的資料,按人口及營運數據預測,2019至2028年累計火化總數約為51.3萬宗。2018年死亡人數為47,479,預計有關數字會由2019年約50,400人增至2028年的58,600人。

政府1970年代起鼓勵市民以火葬代替土葬,市民對骨灰安置設施需求增加。據立法會特別財委會文件,2018年只有448個交還予食環署再次編配的骨灰龕位,但有3.57萬宗輪候個案,平均輪候50個月。食環署網頁顯示,截至2020年3月11日,公眾骨灰龕場中以鑽石山的大型骨灰龕輪候時間最長,達10年3個月。若只依賴龕位處理先人骨灰,長遠而言不符合可持續發展原則。

綠色殯葬如海葬不佔用空間,撒灰於紀念花園亦只需較小面積土地,長遠可節省用作興建安置骨灰設施的土地,以用作其他社會發展,亦能節省市民輪候骨灰龕位的時間。

◆經濟

傳統喪葬儀式所費不菲,社企「環保生命」時任營運總監陳偉民2014年表示,傳統火葬木製棺材約10萬至20萬元不等,若選擇租用外槨,環保火葬木內棺的售價只為7000元。

公營龕位短缺,私營龕位亦價格高昂且一位難求。《明報》2019年報道,位於屯門的思親公園公開發售龕位,須中籤才有機會購買,網頁所見一個龕位最高售約40萬元。香港殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠指出,因私營龕位嚴重短缺,市場出現炒賣,「價錢已脫離市民購買力」。有殯儀業代理稱10多年前每個雙人龕位約8萬至10萬元,2019年已升值至20萬至30萬元。相比安置先人骨灰於龕場,紀念公園及海上撒放骨灰是較實惠做法。市民只需填妥申請表格,經食環署批准後便可撒灰於紀念公園及指定海域,費用全免。

◆環境

本地殯葬服務公司仁智於社交網站指出,經高溫火化後的人類骨灰對環境無害,選用花園撒灰及海上撒灰既符合環保原則,亦能讓先人回歸大自然,符合人類源於自然又回歸自然的本質,可為環保出一分力。

而燃燒紙錢及紙紮祭品是民間喪葬及祭祀儀式之一,時任環境保護署環境保護主任盧照光於2014年環保祭祀工作坊指出,若無適當空氣污染控制設備處理燃燒紙錢或紙紮品產生的廢氣,煙霧和灰燼或會影響鄰近環境,而製造紙錢及紙紮品亦會污染環境。綠色殯葬則包括環保祭祀,如以鮮花水果代替、使用少煙少味的環保貢香及用絲帶祈福代替香燭紙錢,可減少污染。

傳統棺木由木材製成,火化時需大量燃料。環保棺木以夾板、粗紙板或再生物料製成,省卻傳統棺木表面鑲嵌的金屬飾物或塑膠物料。據東華三院網頁,以環保紙棺代替傳統棺木,能減少砍伐樹木、節省火化時燃燒能源及時間,並減低空氣污染排放物。

除了海上及花園撒灰,近年外國新興的綠色殯葬的環境損害亦較傳統殯葬輕。美國華盛頓州2019年5月簽署法案,將人類遺體堆肥合法化,當地西雅圖綠色殯葬公司Recompose稱成功測試「堆肥葬」技術,可使遺體的軟組織在30天內完全分解,這過程較火葬或土葬減少逾1噸碳排放。有「堆肥葬」支持者認為,土葬會污染地下水及佔用土地資源,火葬則釋放二氧化碳及懸浮粒子,堆肥對環境的影響較小。

■本地推動綠色殯葬的阻力

現時本地採用綠色殯葬的個案數字仍屬偏低。政府、非牟利機構等推動綠色殯葬時,面對什麼阻力?

傳統思想

中華文化有厚葬觀念,風光大葬才算孝,死者遺體或骨灰不僅要入土,更可能要選擇風水寶地,而綠色殯葬摒棄傳統方式,或引起反彈。珠海學院中國文學系副教授游子安表示,部分人不接受環保殯葬的原因是認為捨棄慎終追遠文化,亦與傳統節日如清明或重陽的傳承有衝突。他說在儒家思想中,要符合慎終追遠的文化,必須「定點祭祀」,即到指定地方對着實物對象如靈位、墓穴或神主牌追憶先人。他說,中國人到近幾十年才開始接受火葬,相信社會要約數十年才能接受綠色殯葬。

香港大學社會工作及社會行政學教授陳麗雲稱,較開明的年輕人不太介意遺體安葬方式,而年長一輩則想死後「有人拜」,故普遍人也希望一家人過身後合葬。

支援不足

據2020年1月立法會秘書處擬定的文件,部分議員認為政府支援及推廣綠色殯葬不足。例如有議員建議當局考慮向使用綠色殯葬的遺屬提供經濟誘因,如寬免與綠色殯葬有關的火化服務費用,政府則稱推行此措施的條件尚未成熟,可能引起反對聲音。文件亦列出有議員認為應在更便捷易達的地點設立紀念花園,或探討現有紀念花園與政府設施如郊野公園結合的可能,亦應增加免費海上追思活動次數等,以增加綠色殯葬吸引力。

風氣未盛

政府2006年開始推廣環保棺材,但使用率一直偏低。2014年社企「環保生命」訪問750名18歲或以上人士,只有2.8%在籌辦喪禮時會考慮環保因素,會考慮環保棺材的亦只得4.4%,逾半受訪者不認識環保棺材。

[通通識 第642期]