餵錯餐鯁死病人 調查:術語解讀不一 有教材稱「DAT」即正餐 報告未提人為疏忽

【明報專訊】明愛醫院一名有吞嚥困難的75歲男病人今年3月初獲醫生評估為「DAT(可耐受飲食)」,即可進食平時膳食,惟護士誤以為可吃正常餐,一名學護按指示餵食時,病人鯁喉身亡。院方昨日公布根源分析報告,指事故源於醫護人員對「DAT」有不同解讀,更發現有關術語在部分教材內意思為「正餐」,建議統一解讀並與醫護溝通。

報告指選餐缺標準流程

事故所涉病人今年2月因腹部脹痛及無法排便入院,初時需禁食,後因情况好轉,3月2日轉為流質飲食,翌日醫生評估後將其飲食指示改為「DAT」,而護士理解為正餐。

醫管局根源分析委員會認為事涉多項因素,包括醫護在釐清飲食指示上缺乏溝通;部分電子系統內的標準膳食種類包含「DAT」,或導致醫護認為有關指示屬於特定的膳食種類。委員會亦發現,電子牀頭顯示板系統中「DAT」並非標準選項,但醫護卻可自行輸入有關術語,或導致不同解讀;醫院亦無一套標準化的流程用於病人評估、膳食選擇及記錄病人的可耐受飲食。

報告未提及事涉人為疏忽。據悉涉事護士及學護已回到崗位。據了解,委員會成員包含外部專家。該專家認為,事件中餵食的學護有按照指引觀察病人等,而在病人鯁喉後,醫護團隊亦有即時搶救。

醫局:已統一定義

陳凱欣促通知院校教材統一

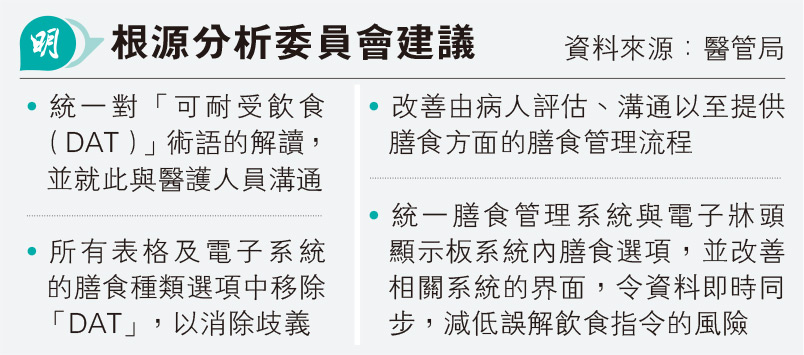

委員會提出4項建議,包括統一對「DAT」的解讀等(見表)。醫管局表示已統一「DAT」定義為「一種按病人可耐受程度、喜好及醫療狀况,並經專業評估後制定的飲食方式」,不代表任何特定餐飲質類。立法會議員陳凱欣向本報稱,醫管局已在牀頭板關於病人的膳食內容中刪去「DAT」,要求要顯示「軟餐」、「流質」等具體膳食狀况。院方表示會落實相關建議,加強醫護培訓。

至於護理教材涉「DAT」定義問題,委員會發現部分教材將該術語定義為「正餐」,或導致在日常臨牀實踐中出現不同理解。不過,今次建議未特別提及應統一護理教材中的有關定義。陳凱欣稱,醫護對醫療術語解讀不一,導致「出人命」非常不理想,醫管局應盡快將根源分析報告通知各護理學院。

消息:保留DAT指示盼彈性

陳續稱,現時醫生仍可給出「DAT」指示,護士仍有可能演繹出錯,且公院護士人手短缺,希望醫生寫醫囑時能「行多一步」,清晰列明病人膳食種類,亦建議醫管局一併檢視其他醫療術語是否亦存在理解不一。消息稱,醫管局保留「DAT」指示,冀留有彈性。