古典今用:蔣志光與《琵琶行》

【明報專訊】《琵琶行》(節錄)——白居易

潯陽江頭夜送客,楓葉荻(音迪)花秋瑟瑟。主人下馬客在船,舉酒欲飲無管絃;醉不成歡慘將別,別時茫茫江浸月。忽聞水上琵琶聲,主人忘歸客不發。尋聲闇(音暗)問彈者誰?琵琶聲停欲語遲。移船相近邀相見,添酒回燈重開宴。千呼萬喚始出來,猶抱琵琶半遮面。

……

我聞琵琶已歎息,又聞此語重唧唧(音即即)!同是天涯淪落人,相逢何必曾相識!我從去年辭帝京,謫(音摘)居臥病潯陽城;潯陽地僻無音樂,終歲不聞絲竹聲。住近湓(音盆)江地低濕,黃蘆苦竹繞宅生。其間旦暮聞何物?杜鵑啼血猿哀鳴。春江花朝秋月夜,往往取酒還獨傾,豈無山歌與村笛,嘔啞嘲哳(音紮)難為聽。今夜聞君琵琶語,如聽仙樂耳暫明。莫辭更坐彈一曲,為君翻作琵琶行。感我此言良久立,卻坐促絃絃轉急。淒淒不似向前聲,滿座重聞皆掩泣。座中泣下誰最多?江州司馬青衫濕!

◆文學成就

白居易是唐代著名詩人,與李白、杜甫並稱「唐代三大詩人」。他與元稹共同倡導新樂府運動,世稱「元白」。唐宣宗悼念白居易時說:「胡兒能唱《琵琶》篇。」可見這首長篇樂府詩的語言淺白通俗,膾炙人口。

◆內容大意

這首詩節錄後還那麼長!同學也許會埋怨蒲葦,請聽我解釋,雖然解釋也有點長。

記得N年前有首街知巷聞的合唱經典,叫《相逢何必曾相識》,作曲及填詞者都是多才多藝的蔣志光先生,與他一起合唱的是韋綺姍,其中幾句是「同是天涯淪落人,相逢何必曾相識,也許不必知道我是誰……」大家記得嗎?多數都會說不,因為你若記得,等於暴露年紀。至於記得的讀者,這段時間應該差不多要換領身分證了。

我肯定蔣先生熟讀《琵琶行》,不然不會寫得那麼動人。

且讓我們回到一千一百多年前的唐代。話說白居易得罪權貴,被貶為江州司馬。有一日,他於潯陽江頭送別朋友,偶遇一名後生時「爆紅」,年老卻被拋棄的琵琶歌女。他的境况,與歌女的身世,同樣坎坷,於是對琵琶女及其彈奏的樂曲產生共鳴。同是天涯淪落人,相逢何必曾相識。同理心帶來的共鳴,淳樸真摯,正是《琵琶行》最感人之處。

樂曲開始,旋律淒楚悲切,彷彿訴說一段平生不得志的故事。她輕撥幾下,音色一時沉重雄壯,一時細碎清脆,變化無窮,以為她彈完之際,怎料音韻迸發,來個反高潮,盪氣迴腸。白詩人的詩筆一級棒,寫到我以為正聽着管弦樂團。

曲終,琵琶歌女親述悲慘身世,原來她年輕時有好多裙下之臣,不少富二代都爭住「做兵」,極其風光。可惜歲月催人,粉絲嫌她年老色衰,紛紛離她而去。後來,她嫁了一個商人,以為是好碼頭,豈料薄情的商人竟然離棄她。如今她一無所有,真是聞者心酸。

白居易受曲音打動,感到同病相憐,歌女彷彿在訴說他的故事和心境,他由繁華的京城被貶至偏僻地,與被拋棄無異。詩人感懷身世,便寫下《琵琶行》,送給知音。知音偶遇,同歌一曲,同聲一哭,同道珍重,你感動嗎?我感動了,中年蒲葦青衫濕。

◆重點手法介紹︰融入個人寫照

琴音傳情,引發共鳴。借景抒情的作品,我們分析過不少。白居易此詩則借事抒情,借琵琶歌女的樂曲抒發情懷,含蓄蘊藉。處處寫歌女,句句卻都是自己的寫照。此詩語句簡潔靈活,感情真摯,如同知己的對話。「同是天涯淪落人,相逢何必曾相識」,琵琶女、琵琶曲、白居易已經融為一體,真是偶遇知己最高、最動人的境界。

◆必背金句及應用:

(1) 千呼萬喚始出來,猶抱琵琶半遮面。

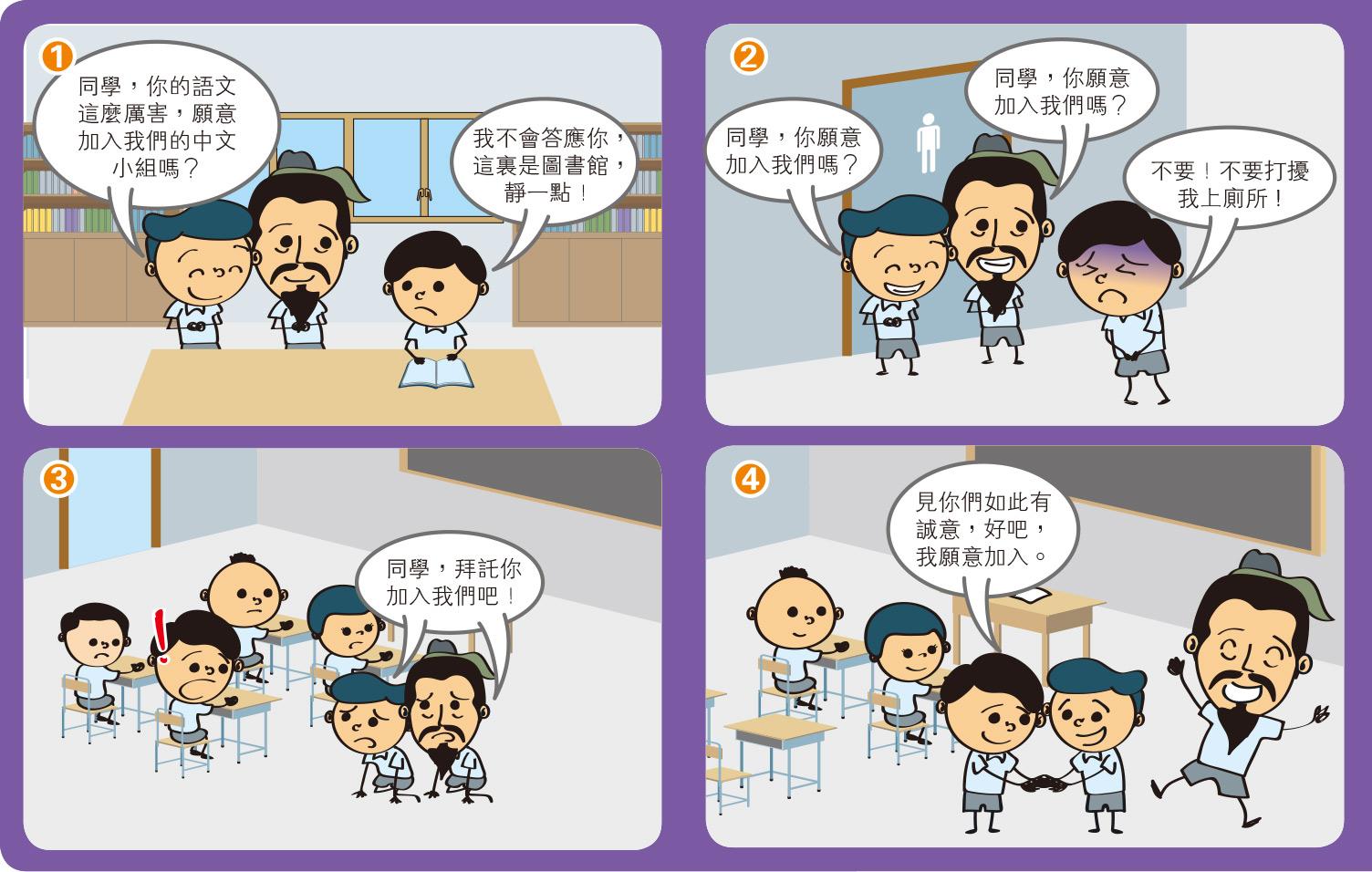

如果想形容對方含羞答答,可以引用這一句。如果想形容對方耍大牌,那可略改為「千呼萬喚不出來。」

(2) 同是天涯淪落人,相逢何必曾相識!

如果想認識陌生人,加強親切感,可以用這一句。至於對方明不明白,接不接受,則請不要寄厚望。這些語言,最好還是只用於作文。(一笑)

今年寫了超過三十篇文學作品,如果要我選一篇,我一定選《琵琶行》。白居易先生,我是你的知音。我不懂琵琶,但我會唱蔣志光、韋綺姍的《相逢何必曾相識》。

◆一字記之曰︰同

■蒲葦 - 著作包括《中文科文憑試活用筆記》、《我要做中文老師》、《說話考試不離題》、《DSE中文科16課必考文言範文精解》、《一本正經學成語》系列、《一本正經學古文》等。

文:蒲葦

圖:劇照

[語文同樂 第517期]