名家學堂:是終站也是起點:不停改進的創作旅程

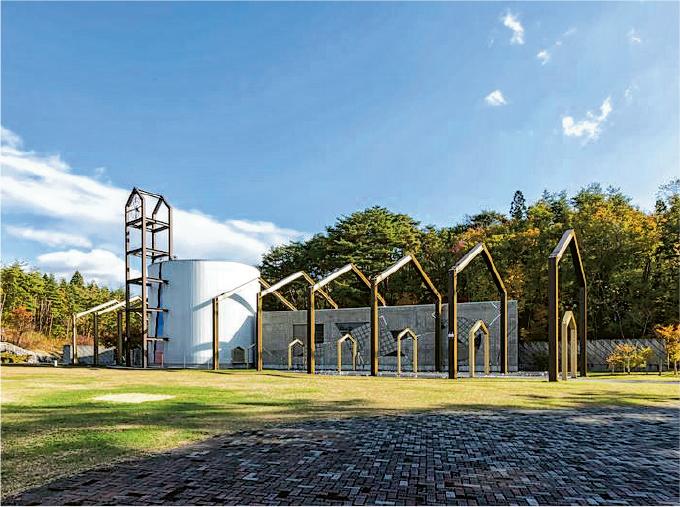

【明報專訊】無論是在星際展開夢幻旅程,抑或光顧一間要求很多的餐廳,宮澤賢治(1896-1933)的故事總是充滿想像力,讓讀者透過童話領略人生的苦與甜。他的故鄉位於日本岩手縣花卷市,文字經常流露對家鄉的情感;現實中他亦是個活躍的農業改革者,曾在市內的學校擔任教師,實行以文學創作、教育和改革貫徹其哲學理念——「當全世界的人都幸福的時候,才會有個人的幸福」。今年是宮澤賢治逝世90周年,讓我們一起踏上銀河鐵道之旅,探尋他廣闊的兒童文學宇宙。

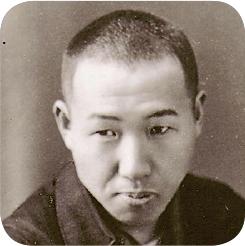

■作家簡介

宮澤賢治

日本著名的童話作家和詩人,生於日本岩手縣,因肺結核離世,終年37歲。作品包括童話《要求特別多的餐廳》、《銀河鐵道之夜》及詩作〈不畏風雨〉等。他經歷過多場天災,因而致力投入農業改革,為貧農尋找出路;亦曾擔任教師,提出〈農民藝術概論綱要〉,深入探討農民藝術。

//第一站/ 跳入異想天開的童話國度

宮澤賢治的故事充滿童真,同時又有種令人暖心的氛圍。這些作品得以面世,除因宮澤有着過人的天賦和想像,當時的大環境亦造就了不少契機,讓他進一步走進童話世界。日本文學巨匠夏目漱石的弟子鈴木三重吉在1918年創辦舉足輕重的兒童文學雜誌《赤鳥》,又發起「童心主義藝術運動」,在文壇掀起一股童話熱潮。加上當時日本經歷一戰,大量西方思潮及文學作品湧入,當中包括安徒生童話、《愛麗絲夢遊仙境》等,宮澤就是在這種環境下創作出有趣故事。

此外,受戰爭影響,社會對生命有更深刻的體會,宮澤也不例外,他的童話世界除了有童趣,也埋藏對世間敏銳的觀察和深邃的哲思。讀者可在《要求特別多的餐廳》中,讀到兩個打獵期間迷路的紳士誤闖山貓館西餐廳的故事。在要求很多的店長誘導下,兩個紳士穿過一扇扇門和無盡的走廊,最終走向令人意想不到的結局,折射出糧食匱乏的鄉民對奢華上流社會的諷刺與反感;《橡果與山貓》中,山貓判官為了平息一群腦袋空空、卻又要爭論誰是最偉大的橡子而苦惱,嘲諷人與人之間無謂的競爭。

//第二站/ 從家鄉通往遼闊的想像

宮澤的故鄉岩手縣花卷市早期是個農業區,當地居民大多依靠農產為生。當時天災不斷,從盛岡高等農林學校畢業後,年輕又顧念家鄉的宮澤便致力為貧農的生計謀出路。他積極帶領農民改善農作技術,引進現代化的農業經營模式,是個充滿熱忱的農業改革者。宮澤更在1926年正式提出〈農民藝術概論綱要〉,闡述對農民與藝術的關係的看法,以及他將農村生活與藝術結合的創作理念。

從宮澤的詩作和童話可見,他的確非常熱愛這片土地。大自然的一事一物經常成為他筆下題材,《要求特別多的餐廳》的序寫道:「我講述的這些故事,都是樹林、原野、鐵道線、彩虹和月光賦予我的。」他一方面以文字書寫家鄉情懷和風土面貌,另一方面以大自然的純粹,歸納世間複雜多變的人情世事,如《土神與狐狸》中那頭浪漫矯情的狐狸、《貓咪事務所》裏一群撇不下官僚作風的貓咪等。宮澤筆下的動物具有人性,有趣地帶出他在人世間的覺察和反思,使讀者透過故事尋找所需的精神食糧。

//第三站/ 風雨中抱緊信念

宮澤的寫作路並非一帆風順,儘管他鍥而不捨地向當時文壇新興的日本兒童文學雜誌《赤鳥》投稿,但一直不獲發表機會,一輩子只憑着童話〈渡過雪原〉拿過一次稿費。他生前也僅在後輩的幫助下,於一間小型出版社自資發行詩集《春與修羅》和童話集《要求特別多的餐廳》。雖然作品並非經由正式的文學書籍出版社出版,宮澤仍然很珍惜出版機會,因為他相信自己的創作必定會為日本文壇帶來新風氣。

宮澤在《銀河鐵道之夜》這樣寫:「我不知道何謂幸福,但是,就算再痛苦的事,只要遵循正道前進,無論高峰或低谷,也能一步步接近幸福吧。」縱然他一生中大部分時間都懷才不遇,經歷過戰亂、妹妹驟逝,自身又被病魔纏繞,但他對世情依然存有慈悲憐憫的心。要不是宮澤當初不畏風雨,堅持通過創作追求人類更大的幸福,今天也不會有這個無人不曉的日本國民作家。

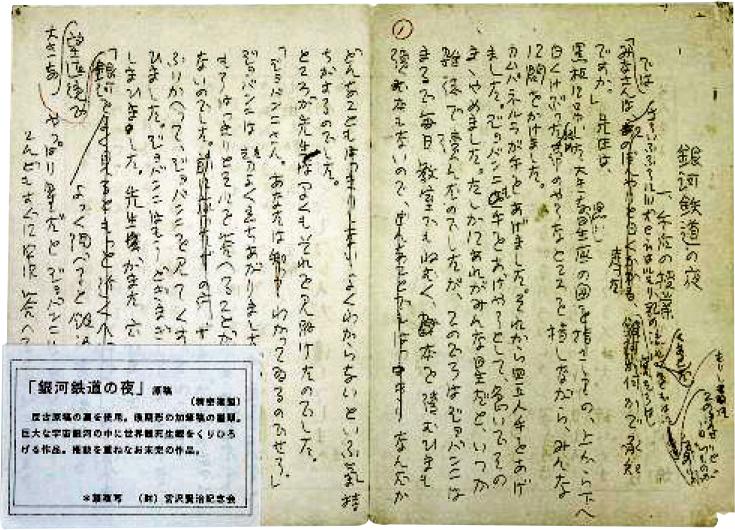

//終站/ 37歲留下近百篇手稿

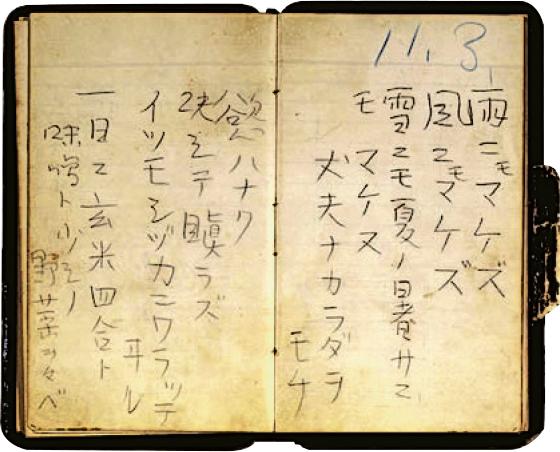

宮澤人生匆匆只得37年,但親友整理其遺作時,發現他留下近百篇手稿。他在生命最後幾年患上肺結核,病情反覆,大部分時間在病榻上度過,但他沒有放下寫作,不顧身體抱恙,堅持大篇幅地修訂稿件;又重新改編和組合一些已寫好的故事,手稿中有許多尚未完成、但又可說是完成的作品,當中廣為後世流傳的《銀河鐵道之夜》及著名詩作〈不畏風雨〉,也是他在病榻上反覆修訂而成。故此後人出版宮澤的遺作時,多會將故事分成「初期形」和「最終形」兩個版本。

不僅如此,就連已經正式刊登的〈渡過雪原〉,也被宮澤從書刊撕下來修改,以至後來有學者為他出版全集時,得將〈渡〉分成「雜誌發表形」及「發表後修改形」編入集中。宮澤在〈農民藝術概論綱要〉中提到「永遠的未完成才是所謂的完成」,他就是抱持着這種精神,不停潤飾作品,永無止境地追求心目中最理想的成品。在不斷塗改的手稿中,可見宮澤對創作的嚴謹態度,也能感受到一代國民作家對文學的熱誠。

文:黃芊蔚

圖:《宮澤賢治的餐桌》劇照、網上圖片

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第644期]