概念解碼:資訊素養

【明報專訊】美國圖書館協會的資訊素養委員會1989年將資訊素養(information literacy)定義為「懂得界定何時需要資訊,並具備尋找、評估及使用資訊的能力」。教育局有提供資訊素養教材,期望學生掌握資訊素養能力,包括:避免作出缺德的行為,例如網絡欺凌和侵犯知識產權;學會尋找、評鑑、提取、整理和表達信息等。

◆新聞例子

新冠疫情期間時有未經證實信息流傳,教育局2022年3月在公民科資源平台上載分辨虛假資訊的學生自學資源,其中一份投影片列出模擬對話,有人向朋友聲稱接獲在某部門工作人員的可靠消息;又指「疫情嚴重,寧可信其有」,要趕買日用品。教材提醒學生,相關「消息」未清楚來源,沒有網站連結供人查證;「寧可信其有」態度錯誤,無助尋求事實和真相。

針對上述模擬對話,教材引用2022年2月底政府新聞網報道及政府facebook專頁「添馬台」的帖文,稱真相是特首已呼籲市民勿誤信謠言,以免產生不必要恐慌,而任何人在網上散布謠言引起公眾恐慌,若涉刑事成分,政府會嚴正執法。教材亦建議學生接獲轉發信息時應仔細分析內容,嘗試逐項找出不合情理之處,並查找有權威及公信力的網站加以引證。若親友轉發信息內容有誤,應及時糾正,不應轉發存疑和錯誤的資料。

第五波疫情期間本港出現「封城」謠傳,市面亦出現搶購潮。創知中學校長黃晶榕說,教師會藉機引導學生,教他們向多方求證傳言,勿胡亂轉發未經核實的信息,最好等待政府官方公布。他說,以往教師透過早會及班主任課與學生討論時事、分析流傳資訊,坊間亦有機構舉辦有關媒體素養的講座,但相關活動時間有限,對學生的影響不夠深入,故其學校正編製校本教材,新學年起在公民科及電腦科使用,盼更有系統培養學生的媒體及資訊素養。——綜合《明報》報道

◆相關數據

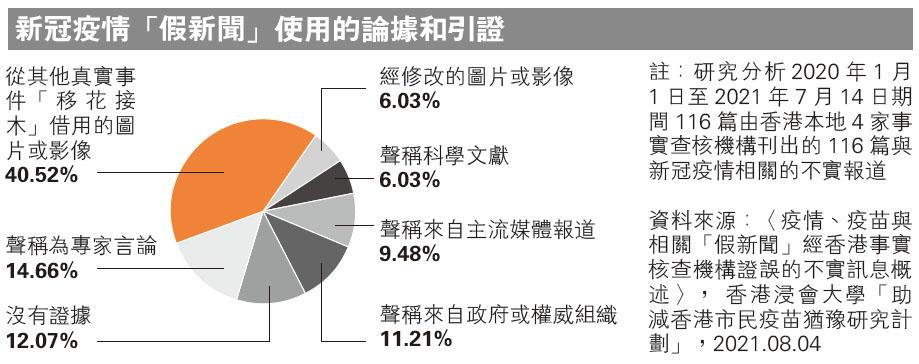

.新冠疫情「假新聞」使用的論據和引證(圖)

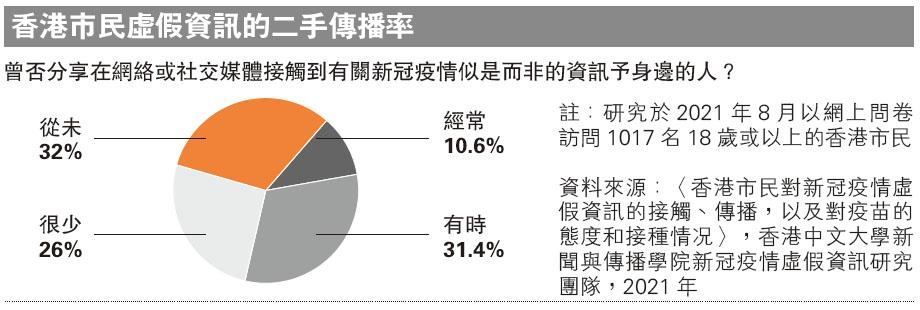

.香港市民虛假資訊的二手傳播率(圖)

●試題舉隅

「比起立法,提升市民資訊素養的能力更有效阻止『假新聞』的傳播。」你在多大程度上同意此說法?解釋你的答案。(8分)

(本刊發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[通通識 第749期]