時事議題:全球減碳有望?

【明報專訊】不論日常生活還是社會發展,人類活動難以避免消耗能源。化石燃料為全球常用發電方式,但發電時會產生大量溫室氣體,帶來嚴重的環境污染。為紓緩全球氣候暖化,全球各國積極推行減碳措施。

◆減碳為何迫切?

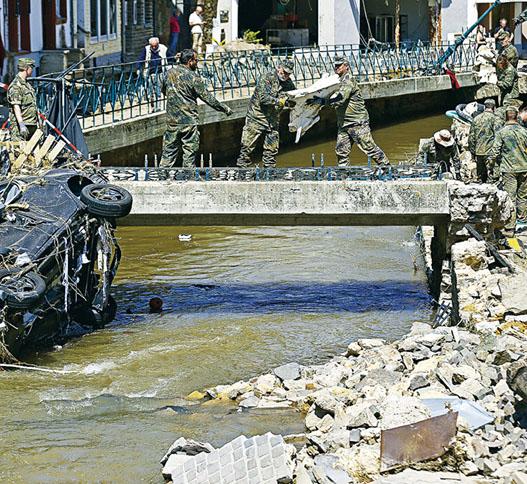

極端天氣頻生

聯合國轄下世界氣象組織(WMO)2021年11月發表報告指出,全球升溫令地球進入前所未見的境地,極端氣候已成新常態。報告指出,2002年至今20年的全球平均氣溫首次較前工業革命時期高出超過1℃;2021年海平面高度達有紀錄以來最高。1993至2002年間,海平面平均每年上升2.1毫米,但2013至2021年間,海平面平均每年升4.4毫米,大部分都因冰川和冰蓋融化所致,專家警告若按目前情况,2100年時海平面將總計升高2米,影響全球6.3億人。

跨國科學家合作的「世界氣候歸因組織」2021年8月發表研究指出,氣候暖化下,致命洪災出現機率將高出1.2至9倍,氣候變化亦令降雨強度增加,例如德國、比利時、荷蘭、盧森堡地區豪雨強度增加了3%至19%。

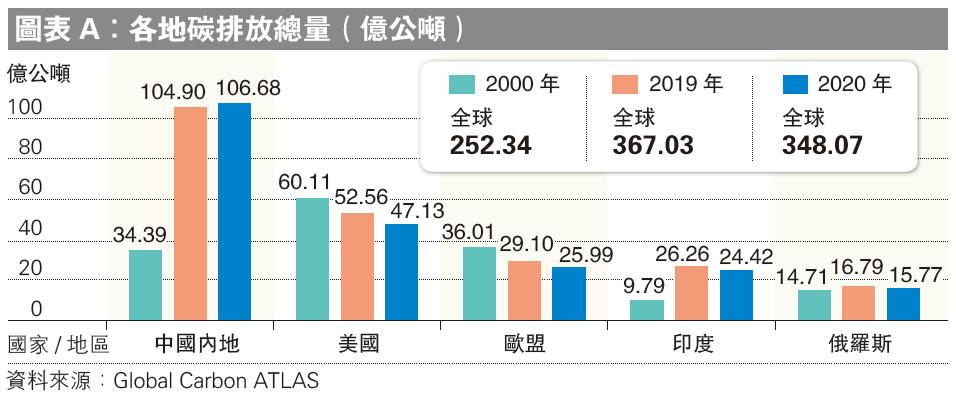

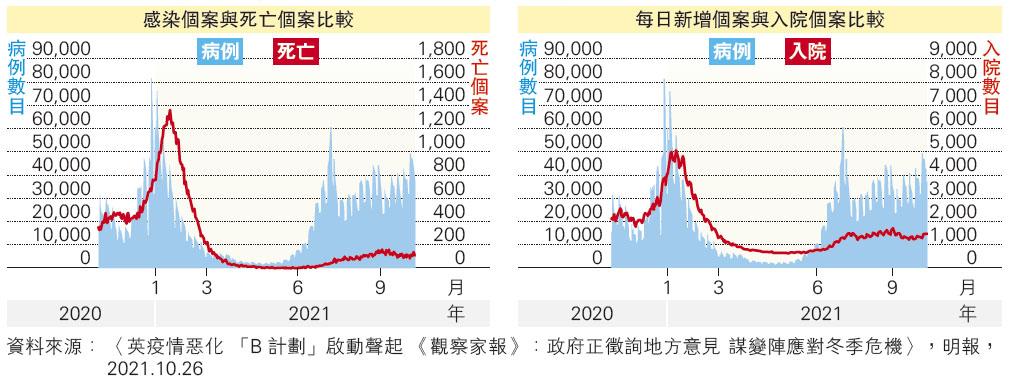

.圖表A:各地碳排放總量(億公噸)(圖)

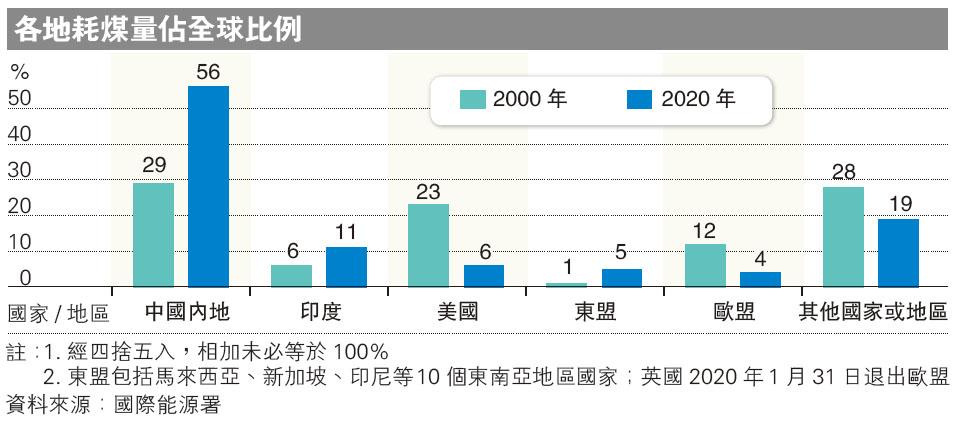

.各地耗煤量佔全球比例(圖)

◆減碳措施

各國設減碳目標

美國總統拜登2021年4月22日召集中、俄、英、法等40國領導人舉行視像氣候峰會,承諾美國將在2030年前減排至2005年的50%至52%。該目標將需在交通運輸、電力行業和製造業行業等全面改革。美國財長耶倫估算,按美國2050年淨排放為零的目標,光是未來10年總成本將超過2.5萬億美元(約19.4萬億港元)。

德國將實現碳中和的目標由2050年提前至2045年,並爭取2030年將碳排放量從1990年的水平減少65%。歐盟委員會2021年7月14日公布對抗氣候變化提案「Fit for 55」,包括2035年起禁售汽油、柴油車;向未有採取像歐盟般進取減排措施國家的進口商品徵收碳關稅等;此外亦計劃要求成員國徵收航空燃料污染稅,燃料污染程度愈高的燃料稅率愈高。航空公司採用如可再生氫、生物燃料等可持續燃料可避免繳交此項新稅。

發展核能

核能發電的溫室氣體排放量較低。目前核電使用核裂變技術,透過較昂貴及稀少、可用於製作核武的鈈或鈾元素發電,過程中會產生高輻射且對人體有害的核廢料,處理不當將嚴重污染環境,10年前的日本福島核災至今仍面對核廢料處理難題,而發展核電亦可能會引起核武疑慮。能源公司TerraPower和PacifiCorp將在美國以鈉核反應堆技術建立核電廠,預料產生的核廢料量會較傳統核電站少三分之二。惟非牟利組織「憂思科學家聯盟」指出,許多先進反應堆的燃料濃度更高,想製造簡陋核武的武裝分子或會以燃料供應鏈為目標。

核能發電的另一種技術為核聚變,透過可從海水及地殼中提取、屬氫同位素的氘和氚發電,過程不會產生核廢料、原料亦不能用作核武,被視為沒長期危險輻射、安全低碳又用之不竭的商用潔淨能源。惟生產過程需1.5億℃高溫,技術仍未被掌握,目前英國目標2040年啟用世界第一座核聚變發電站。

停海外燃煤新資助

國際能源署報告指出,若要在2050年前實現全球淨零排放,必須停止資助新的石油、燃氣及煤供應項目。2013年以來,中國、日本和韓國屢為資金短缺的發展中國家協助興建燃煤發電站,3國資金佔全球海外煤電投資95%以上。2021年4月的領導人氣候峰會上,韓國宣布停止海外煤電投資;同年5月日本連同七大工業國集團同意2021年底前停止所有對海外燃煤項目的新資助。

國家主席習近平2021年9月21日在第76屆聯合國大會宣布,中國不再新建境外煤電(煤碳發電)項目,並稱中國將加強支持發展中國家能源綠色低碳發展。

發展可再生能源及區域合作輸入能源

可再生能源發電過程產生的碳排放遠低於化石燃料,被視為「綠色」能源,惟受技術、價格等因素限制。2020年歐盟27國電網數據報告指出,27國總耗電量的38%使用可再生能源、37%使用化石能源,前者首次超越後者。歐盟統計局EuroStat於2021年1月發表報告稱,歐盟需要使再生能源產能比率擴大一倍,才能達至2030年或之前使溫室氣體排放比1990年減少至少55%。

香港政府為爭2050年前碳中和,使用潔淨燃料發電是達標關鍵。環境局稱本地可實現的可再生能源潛力相當有限,世界上很多大城市均透過與鄰近區域在清潔能源上合作解決問題。2021年10月政府公布的《香港氣候行動藍圖2050》,將本港可再生能源佔整體發電燃料比例由不足1%增至7.5%至10%。天文台前台長林超英認為政府應考慮從內地輸入風能或太陽能,香港城市大學管理科學系副教授鍾兆偉認為不應透過主要輸入核能來考慮區域合作,而是要尋求其他替代方法,例如跨境植樹以抵消碳排放。

◆減碳困難

1. 亞洲國家難戒「煤癮」

對比千禧年初,美國和歐盟的煤消耗佔比明顯大減,中國、印度卻顯著增加(見圖表A)。許多亞洲國家縱使承諾減少燃煤,但受困於缺電等現實壓力,煤消耗量不減反增。

中國承諾於2030年前後達到碳排放高峰,2060年前後實現碳中和。惟內地新建燃煤發電站的全球佔比由2019年的64%增至2020年的76%。為解決電力供應問題,國家發改委2021年9月底敦促「全力」增加煤礦產量,2021年第四季料可增加1億噸。印度早前鬧出煤炭儲備荒,幾乎引發全國大停電,迫使國營印度國家火電集團兩年來首次增加煤進口量,印度總理莫迪宣稱要在2030年或之前令再生能源產電量達至450千兆瓦水平,但屆時煤電仍佔全國產電量近半,現時還在額外興建總值600億美元的煤電廠。國際能源署預計,印度未來20年用電需求增長將是全球最高。

獨立研究機構「能源與清潔空氣研究中心」(CREA)專家蘇亞雷斯(Isabella Suarez)認為亞洲國家這種現象如同「(用煤)成癮」,但她提醒有別於歐洲,橫跨亞洲的能源需求急速上升,是由人口不斷增長、擴展電力供應觸及範圍以及大型經濟增長和發展所驅動。聯合國環境署專家夏爾馬(Sudhir Sharma)分析,亞洲國家堅持用煤的主因是燃煤發電行之有年,不似再生能源那樣存在風險兼缺乏明確政策。

2. 民眾不願改習慣

減少碳排放除減少化石能源發電外,民眾改變高碳生活習慣亦是關鍵,例如省電、多搭公共交通工具、少吃肉等。英國數據分析公司Kantar Public於2021年9月下旬於美國、英國、法國、德國、西班牙、荷蘭、波蘭、新加坡及新西蘭各訪問1000名成年人,78%受訪者自認重視全球暖化問題,但只有51%受訪者表示「一定」會採取行動保護環境和地球,35%模稜兩可,14%表明絕對不會。

他們不願付出額外努力保護地球的理由,最常見是「我為目前自己所做的感自豪」(74%),其後為「專家對於最佳解決方案仍無共識」(72%),69%認為「需要當局提供更多資金和設備」,39%認為個人能力不足以改變大局。調查報告指出,雖然民眾擔心地球狀况,但人們的擔憂並未轉化成改變習慣的動力。

3. 各國難達共識

第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)為世界各國商討處理全球暖化問題的國際會議。惟各國持不同觀點,全球減碳目標難達共識。2015年《巴黎協定》締約國訂定的共同目標是把全球升溫幅度控制於不高於工業化水平之前1.5℃,以免全球出現不可逆轉的氣候變化。科學家和環保團體俱指出,各國須制定大幅削減溫室氣體排放才可能實現該目標,但多國缺乏具體行動和時間表。

二十國集團(G20)佔全球碳排放量八成,2021年G20峰會聯合公報並未為今後幾年減排有堅定承諾,沒設定淘汰煤炭的目標,也沒確立2050年須達至「淨零排放」的最終期限。《華爾街日報》引述美國官員報道,鑑於G20存在利益競爭,就政策達成共識以實現《巴黎協定》的目標非常困難。

● 模擬試題

(1) 試描述資料圖表A呈現的數據特徵。

(2) 據資料及就你所知,解釋發展中國家在能源轉型過渡時可能出現的一個困難。

(3) 「在處理氣候危機上,不同持份者可擔任什麼角色?」解釋你的答案。

(答題指引見另文)

■學習及答題指引亦可於明報教育網下載:life.mingpao.com/htm/dl/20211125bz.doc

[通通識 第733期]