寫作立意庫:申鳴故事的立意及聯想

【明報專訊】2021年文憑試節錄了《說苑.立節》中申鳴的故事,講述孝子申鳴在忠與孝之間的抉擇。今期以此為切入點,談忠與孝之間的矛盾。

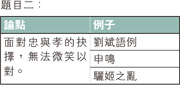

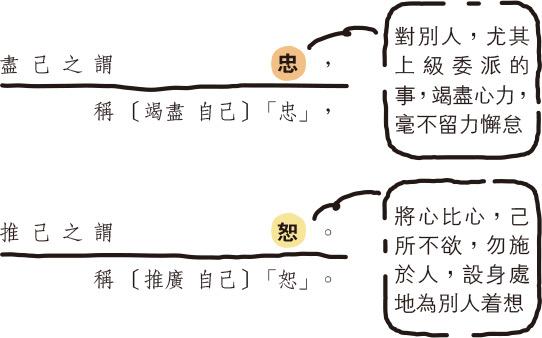

■寫作邏輯

這篇文章記載了楚國以孝順聞名的申鳴在忠於國家與孝順父親之間的抉擇:

第一次

出仕為官(忠)與在父親身邊事奉(孝)的矛盾

楚王想邀請申鳴擔任宰相,申鳴欲在父親身邊盡孝,故而推辭,父親卻提出了三個出任的理由(?報效國家能使兒子快樂、?使父親無憂、?造福國家),最後申鳴聽從父親,出仕為官。

第二次

為國捐軀(忠)與奉養父親(孝)的矛盾

楚國白公作亂,申鳴打算領兵,即使戰死沙場也在所不辭,父親知道後,以兒子不該捨棄父親為由阻止他。申鳴卻認為自己既然已經選擇離開父親事奉君主,便應以身殉國難,最後他堅持辭別父親,領軍包圍白公。

第三次

保全國家(忠)與保全父親性命(孝)的矛盾

白公知道申鳴是孝子,故劫持了申鳴的父親,威脅申鳴若不支持他,便會殺死他的父親。申鳴淚道:「我已不能做父親的孝子,只能做君主的忠臣,受人俸祿就當效忠,兩者又怎樣同時保全?」最後申鳴殺死了白公,而他的父親也被殺。

忠孝兩難全,最後自殺

楚王賞賜申鳴金一百斤,申鳴認為自己雖是忠臣,卻令父親被殺,做不成孝子,自己再無面目立足於天下,最後自殺。

■立意及聯想

1. 孝與忠之間難以調和的衝突

古人早就認識到忠孝有時不能兩全。晉代(司徒西曹掾(官名))劉斌曾說:「為臣者,必以義斷其恩;為子也,必以情割其義。」

他解釋說,若孝子在父母身邊專心事奉,君主又怎樣召喚這個孝子出仕?若要顧全忠君之義,則可能無法顧及父母。是故做了忠臣,便要斷絕父母恩情事奉君主;做了孝子,便要斷絕國家大義以事奉父母。

《韓非子》亦記載了兩件事,說明忠孝之間的衝突:

兒子告發父親卻被處死:

楚國有正直者,他向官吏告發父親偷羊。官吏知道後,卻判了這個兒子死刑,原因是他雖然對君主盡忠,卻對父親不孝。由是可知,當了忠臣(成全了法律),便當不成孝子了。

兒子為了盡孝而屢當逃兵:

魯國有人跟隨君主出戰,卻屢屢逃跑。孔子問其原因,他說逃跑是因為家有老父,自己若死了便無人奉養了。孔子覺得此人是孝子,便推薦他當官。

被孔子稱許為「仁」、輔助齊桓公稱霸諸侯的管仲,也曾為盡孝而對國家不忠。

《史記.管晏列傳》記載,管仲曾在戰事中屢次逃跑,以保存性命奉養年老的母親。

2. 忠孝如何取捨?

儒家認為,人的立身之本在於「孝」。

父親偷羊的故事:

孔子也曾討論過告發父親偷羊的事,他認為,「子為父隱,父為子隱」(父子互相替對方隱瞞),才是人情自然流露的表現。

瞽瞍殺人的故事:

父親偷羊,犯的不算是大罪,但若父親殺人又如何?《孟子》中曾記載一件事──有人問孟子,舜是天子,假如他的父親瞽瞍殺了人,該如何做?孟子的回答是:舜身為天子,不能阻止掌管刑法的官去逮捕父親,因為法官這樣做是有依據的,可是,他可以選擇丟棄天子之位,偷偷背着父親逃到海邊,終身過着快樂的生活。在古人的眼中,舜是賢君,但是為了父親,寧可置天下人於不顧,更可知孟子對「孝」的重視。

申鳴父親的抉擇:

《說苑.立節》中申鳴的父親,他可以接受兒子離開自己身邊(放棄孝)去事奉君主(選擇忠),但當要面對兒子奉養自己(孝)和為國捐軀(忠)的抉擇時,父親是不願意兒子失去生命的。無論是為了自己還是兒子,他首先考慮的也是私愛而非大義。

孝順父親卻負了家國──驪姬之亂

申生為了顧全父親名聲而自盡:

《說苑.立節》中記載了另一件關於孝順的事。晉獻公寵愛驪姬,驪姬希望兒子成為太子,可是晉獻公已有太子(申生)。驪姬由是誣陷太子申生謀反,晉獻公得知後便欲殺死太子。申生知道此事後,卻不願揭露驪姬的陰謀,原因是若告知父親真相,驪姬定必獲罪,但父親已老了,沒有驪姬便寢食不安。他又拒絕逃跑到其他國家,因為不想父親誤信讒言而殺害兒子的事傳到諸侯耳中,令父親名聲受損。為了使父親快樂和保存父親的名聲,他最終自盡。

■想一想

是孝順還是愚孝?太子申生似乎盡了「孝道」,沒有告發驪姬。可是父親犯錯,申生卻沒有嘗試勸諫他,也因為他沒有告發驪姬的行為,驪姬繼續作亂,陷害他另外兩個弟弟,在晉獻公死後立了自己十五歲的兒子為國君,史稱「驪姬之亂」,這對晉國又何曾有益?

3. 揚名是福還是禍?

揚名是孝的表現:因行善事而揚名於世固然是好事。《論語》中便曾記載「孝」是「立身行道,揚名於後世,以顯父母,孝之終也。」修身行道揚名後世,使父母為自己而光榮,豈非好事?文中的申鳴便是因孝道聞名於世而被楚王邀為宰相。

揚名惹來禍患:可是,也因為申鳴孝子之名人盡皆知,白公起兵作亂時便劫持了申鳴的父親脅迫他。父親失去性命,豈不是他孝子之名太過響亮的緣故?

名聲太高即被陷害:宋神宗時,蘇軾反對王安石變法,御史便指摘他的詩作書信暗含譏諷皇帝之意,有不臣之心,這便是「烏臺詩案」。後來蘇軾被貶黃州,他的弟弟蘇轍便說:「東坡獨以名太高。」他獲罪是因為名聲太高的緣故。這大抵是說,因為蘇軾名聲太高,便更容易被變法派視為敵人,不願意放過他,若他寂寂無名,別人或許便沒有心思去對付他了。

■大綱:應用例子

同學可嘗試應用上述例子,構思以下兩條寫作題目。

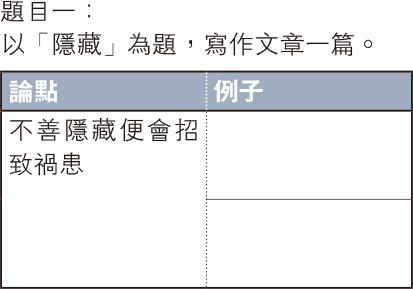

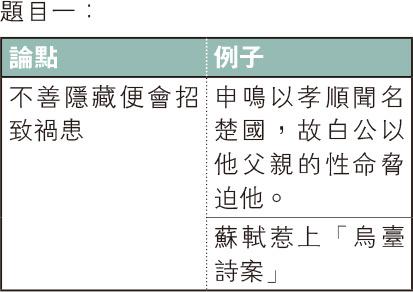

題目一:

以「隱藏」為題,寫作文章一篇。(圖a)

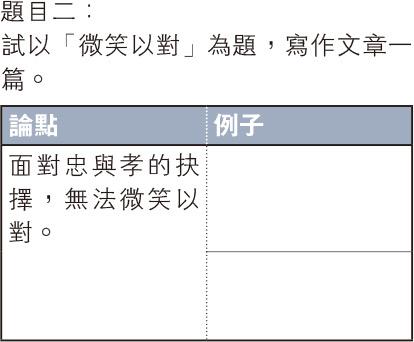

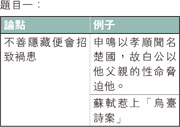

題目二:

試以「微笑以對」為題,寫作文章一篇。(圖b)

■應用例子舉隅

題目一:(圖c)

題目二:(圖d)

文:胡詠怡

(香港中文大學中國語言及文學系畢業 現職中學中文教師 尤好文字之美,亦慕夫子韋編三絕之勤)

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[星笈中文 第070期]