活學公民:城鄉共融需平衡發展與保育

【明報專訊】香港面臨土地資源有限、住屋需求迫切等挑戰,推動城鄉融合發展是解決土地供應和促進經濟社會協調發展的關鍵之一。城鄉發展引起的矛盾是城市在維持繁榮和提升市民生活素質的過程中不時遇到的問題。

◆發展北部都會區 預料容納250萬居民

政府2021年首次提出《北部都會區發展策略》,目標為建設新界北部成為宜居、宜業、宜遊的都會區,並回應香港中長期土地需求。北部都會區涵蓋元朗區和北區,面積約3萬公頃,約佔香港總面積三分之一,規劃料容納約250萬居民,提供約65萬個就業崗位,包括創新科技、高端專業服務、現代物流及文化休閒設施等。古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南及新田科技城(包括河套區港深創新及科技園)等大型新發展區正施工。

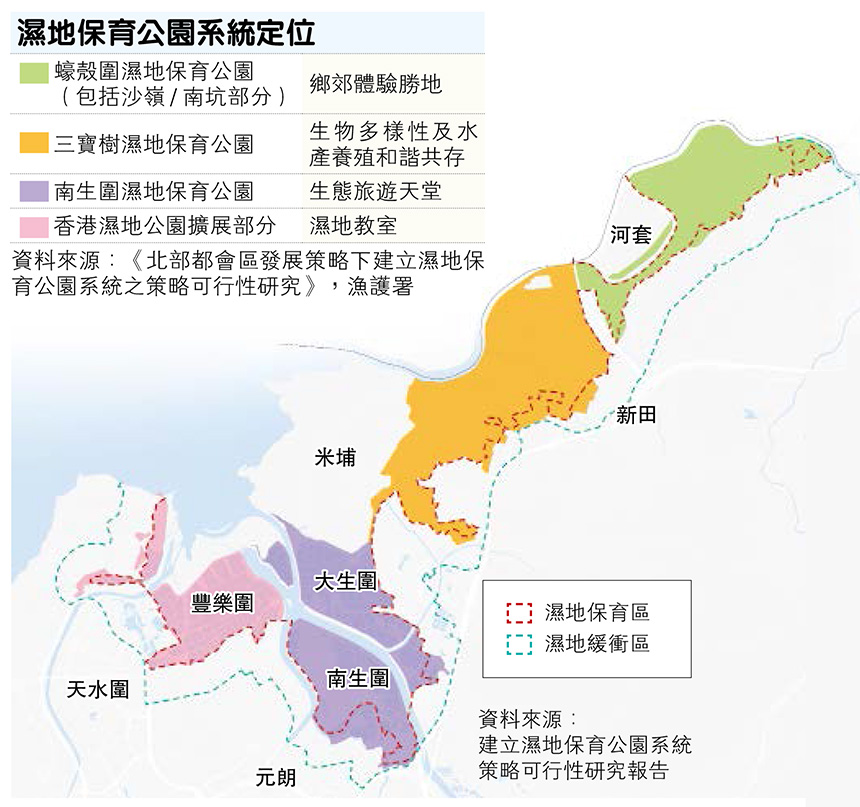

擬建濕地保育公園系統

新界北部和西北部擁有大面積並多樣化的濕地生境,包括魚塘、沼澤、蘆葦叢和紅樹林等淡水/鹹淡水濕地。北部發展策略提出建立多功能的濕地保育公園系統,涵蓋尖鼻嘴、南生圍、豐樂圍、大生圍、三寶樹、蠔殼圍、沙嶺/南坑等一帶地方具保育價值的濕地和魚塘,以達「發展與保育並存」。

濕地保育公園系統預計可保育濕地生態價值及保障濕地系統完整、發展現代水產養殖業、推動養殖科研、協助漁農產業升級轉型等。

三寶樹濕地公園 增魚塘作生態補償

擬建的三寶樹濕地保育公園面積338公頃,另將10公頃位於落馬洲的現有補償濕地納入公園,共約348公頃。政府預期公園內的改善濕地措施能滿足區內雀鳥的補償要求,即使對滋擾最敏感的物種,數目亦會不減反增。

政府向環境諮詢委員會提交的「生態再造及管理計劃」顯示,為補償新田科技城項目填塘引致的生態損失,三寶樹濕地保育公園有253公頃魚塘會有多種改善措施提升生態價值,包括合併較小及分散的魚塘,形成更大水體;透過管理魚塘水位,增加雀鳥覓食機會。公園內的荒廢魚塘及棕地亦會轉為魚塘,以提升生態功能及容量等。

◆北部都會區發展矛盾

矛盾一:環團憂先發展後保育

三寶樹濕地保育公園工程預計2039年才完成,長春社公共事務經理吳希文說,政府預計三寶樹公園2031年完成第一期工程,但毗鄰的新田科技城預計同年入伙,是「先發展、後保育」,亦顯示保育與發展不對等。

矛盾二:村民被逼遷

北都開發計劃直接影響新界北部及西北部多條村落,村民被迫拆遷或面臨滅村風險。古洞北及粉嶺北新發展區是北都首個進入施工階段的新發展區項目,古洞北村民因此須遷離家園,2024年9月底前停止使用土地,但專用安置屋邨預計2025年第一季才開始入伙,部分村民曾對安置安排表達憂慮,擔心無法趕及限期前遷出。

政府2024年3月刊憲擬收回元朗新田土地以發展新田科技城,當中包括邊境落馬洲的非原居民村落下灣村,預計遷出限期為2025年第三季至2027年第二季之間。村長郭海賢表示,下灣村約百年歷史,全村約300多人。村民陳煜勝建議保留村落成為新田科技城的「城中村」,甚至發展成具傳統特色的旅遊景點,視乎政府是否願於發展和保育之間謀平衡。下灣村土地誕屬香港非物質文化遺產,每年農曆正月20日,村民會向土地公上香拜祭,並有搶炮儀式,是村民凝聚和文化傳承的重要活動。

矛盾三:收私人土地或掀訟

為發展古洞北/粉嶺北新發展區,近2500幅私人土地須收回,涉及總面積約178公頃。政府鼓勵私地業權人自願交還土地,不自願交還者,政府會引用《收回土地條例》收回,最終收地開支要視乎多少自願交還土地及收地時間。

香港測量師學會前會長何鉅業認為,政府有必要發展濕地保育公園以補償發展新田科技城所造成的濕地損失,但是直接收地不但牽涉龐大的成本,若有發展商不願交地,甚至引起訴訟,牽涉時間可能更長。

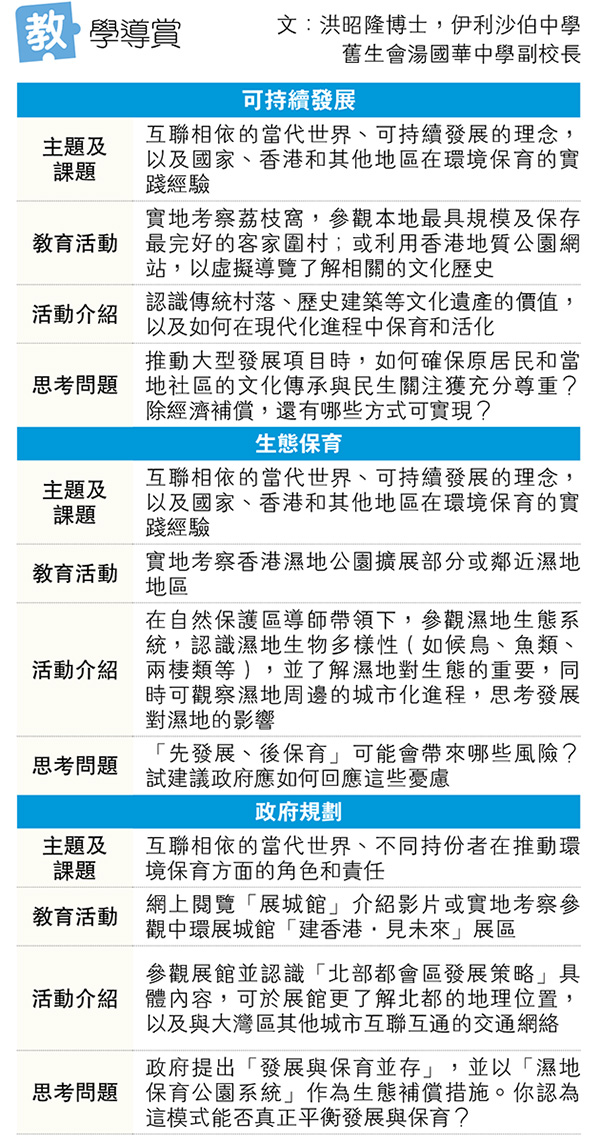

■教學導賞(表)

.文:洪昭隆博士,伊利沙伯中學 舊生會湯國華中學副校長

■永續荔枝窩 可持續發展例子

荔枝窩位於新界東北,是有逾300年歷史的客家圍村,保留豐富的自然生態資源和傳統鄉村風貌,擁有重要生態和文化價值。香港大學與多個非政府組織合作,2013年起推動「永續荔枝窩」計劃,旨在復耕農地、活化社區、保育生態及文化遺產,活化計劃注重保留和修復村內約200多間傳統客家村屋,推廣環保教育,促進城鄉健康互動,讓荔枝窩成為可持續生活模式的示範點。

(主要學習重點:可持續發展)

(本網圖文均有版權,未經許可,不得轉載至任何印刷品或上載互聯網。本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[公民學堂 第108期]