初創推棚架監察系統 冀減建造業意外

【明報專訊】近幾年,建造業採用了不少新科技來提高效率和減少意外。可是,在監察棚架安全方面,卻是一片空白。直至一年多前,終於有本地初創公司研發出一套實時的棚架安全監察系統。至今,已獲得十幾個地盤使用,並在香港和台灣取得短期專利。

明報記者 薛偉傑

B Plus Technology Limited共同創辦人楊嘉俊、陳國樑、陳卓賢表示,該公司成立於2023年1月。他們當時留意到,發展局要求由2023年2月起,強制規定價值超過3000萬元的基本工程合約,都必須採用「安全智慧工地系統」(Smart Site Safety System. 4S),來提高地盤的安全和管理效率。於是,他們就開始蒐集資料,看看建造業有什麼痛點。他們發覺,本地已經有多套「安全智慧工地系統」可以檢測工人有沒有穿著安全服和戴上安全帽,甚至實時檢測工人位置等。但在監察棚架安全(包括竹棚和金屬棚架)方面,卻是一片空白。至於外國市場,亦同樣未看到已經商業化的棚架安全監察系統,只是有些大學曾經做過學術研究。

看到商用棚架安全監察系統市場空白

所以,該公司決定自行研發一套實時的棚架安全監察系統,並在2023年11月製成了一個原型來驗證可行性,以及參加一個職安健創科比賽。之後再用5個月來改良,到去年4月設計定型。

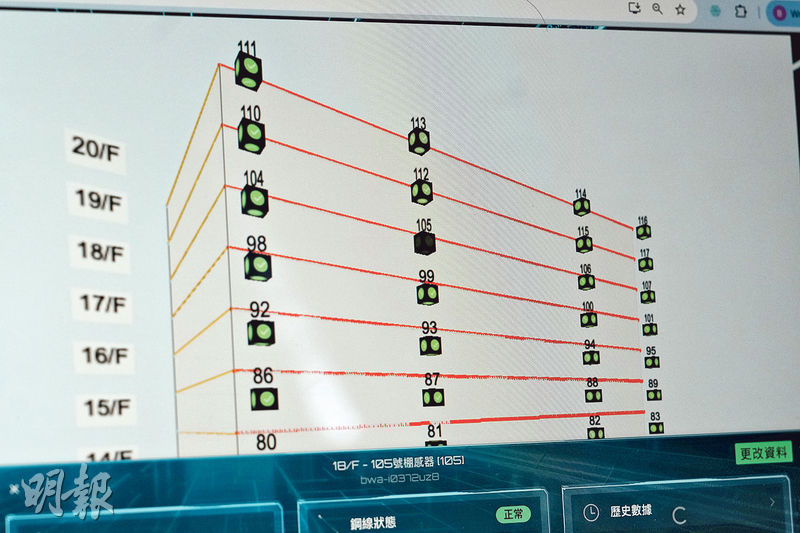

簡單來說,該公司的方案是在棚架的多條「拉掹」(連牆器,即是棚架和建築物外牆之間的連接物)安裝傳感器(該公司稱之為「棚感器」),兩個傳感器之間相距小於10米,以實時監察那些「拉掹」有沒有斷開或角度出現變化。這些傳感器檢測到的數據,可以透過LoRa無線技術來傳送到一個網關(通常安裝在地下),再透過4G或5G流動通訊網絡,傳送到雲端的後台系統來進行整合。

「拉掹」安裝傳感器 角度異常即通報

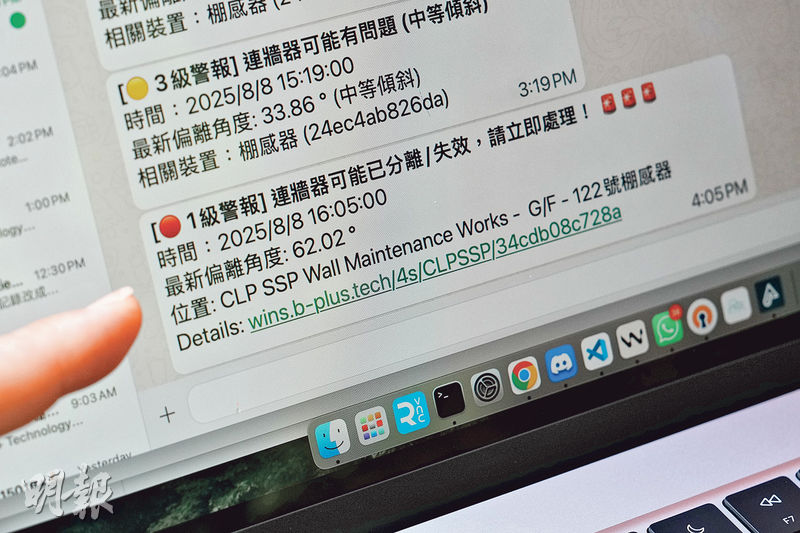

如果所有傳感器的角度都正常,它們每日只會傳送3至4次數據給網關,以節省電力(其鋰電池可以使用約18個月)。而後台系統每日亦只會向地盤的管理人員發出3或4個WhatsApp信息,每次詳細列出所有傳感器的角度作匯報。但若果某些傳感器的角度出現異常變化(幾度或以上),就會即時傳送數據到網關和後台系統。後台系統會根據那些傳感器的角度變化大小,來發出4級警報(P4為最輕微,P1為最嚴重),在WhatsApp信息中分別以藍、黃、橙、紅4種顏色顯示,來通知地盤的管理人員需要派人去實地檢查。當然,有時傳感器檢測到角度出現變化,並不是「拉掹」真的斷開,有可能只是固定傳感器的部分膠帶斷了或者鬆脫。在這些情形,工人重新將傳感器固定在「拉掹」即可。但如果某些「拉掹」真的有問題,就必須重新安裝,以保證棚架安全。

相對於以往純粹倚靠人手和肉眼來檢查,這種方案要安全和高效率得多。因為人手和肉眼檢查只反映當時的情况,下一刻可能已經有變,實際上很難頻密進行來確保安全。根據以往經驗,出現棚架倒塌或者鬆脫的意外,往往就是有某些工人為了一時施工方便或者不小心,剪斷了部分「拉掹」,而地盤管理人員並不知情。其次,颱風和暴雨等惡劣天氣亦可能是風險因素。

較人手肉眼檢查安全高效

該公司的方案可以連續不間斷地監察,若出現異常變化,即時就發出數據到後台系統,後台系統再發出WhatsApp信息通知地盤管理人員,也只是以秒計的事情。再者,採用這種方案之後,安全人員亦只需檢查那些角度變化異常的傳感器,而毋須每個傳感器都看一遍。事實上,有些勞工團體和安全顧問以往就曾經提醒承建商,在颱風、暴雨和長假期之後,要特別小心,必須仔細檢查過所有「拉掹」,無問題才可以重新開工。

可惜,去年2月農曆新年假期之後,啟德「澐璟」的地盤仍然發生竹棚倒塌意外,造成兩死三傷。而今年1月初,啟德醫院地盤又再發生棚架倒塌意外,令11名工人受傷。

已為十多個本地地盤提供服務

由於一年內出現兩宗嚴重的棚架倒塌意外,發展局曾在今年2月向工務部門發出通函,要求轄下工務工程的駐工地人員和承建商,每日都要檢查棚架的「拉掹」數量。但有些業內人士又認為,這樣會很花時間。這正正反映了人手檢查的限制。

陳國樑透露,該公司由去年中開始接到承建商的生意,至今已合共為十幾個本地建築地盤的竹棚和鐵棚提供傳感器和配套的軟件服務。最初接到的項目比較小型,但最近有些項目較有規模。

其中,中電深水埗中心(維修翻新工程)的鐵棚已經安裝了120個傳感器,計劃最終安裝350個,預計9月份完成。而瑪嘉烈醫院荔景大樓(擴建工程)的竹棚則已經安裝了40個傳感器,初步計劃最終安裝1000個。

今年12月中,該公司將會參加建造業議會主辦的「建造創新博覽會」,向更多本地業者介紹其方案。而中長期來說,更希望衝出香港市場。