前政府顧問歐錫熊:GDP勝2018年 消費反收縮 港經濟「無就業式復蘇」 學者同意

【明報專訊】前政府經濟顧問歐錫熊(圖)昨在本報撰文列舉多項數據指出,與2018年相比,如今本地生產總值(GDP)有增長,但私人消費開支(PCE)及就業人數下跌,「香港是否正經歷一種『無就業式的經濟復蘇』,值得深思」。多名經濟學者認同文章觀點,港大學者鄧希煒稱,現象成因與香港整體價格調整幅度慢有關,政府難介入市場作調整;浸大經濟學者麥萃才認為文章分析的觀點正確,指現象與經濟轉型有關,香港非獨例。

歐:北上潮非消費疲弱主因

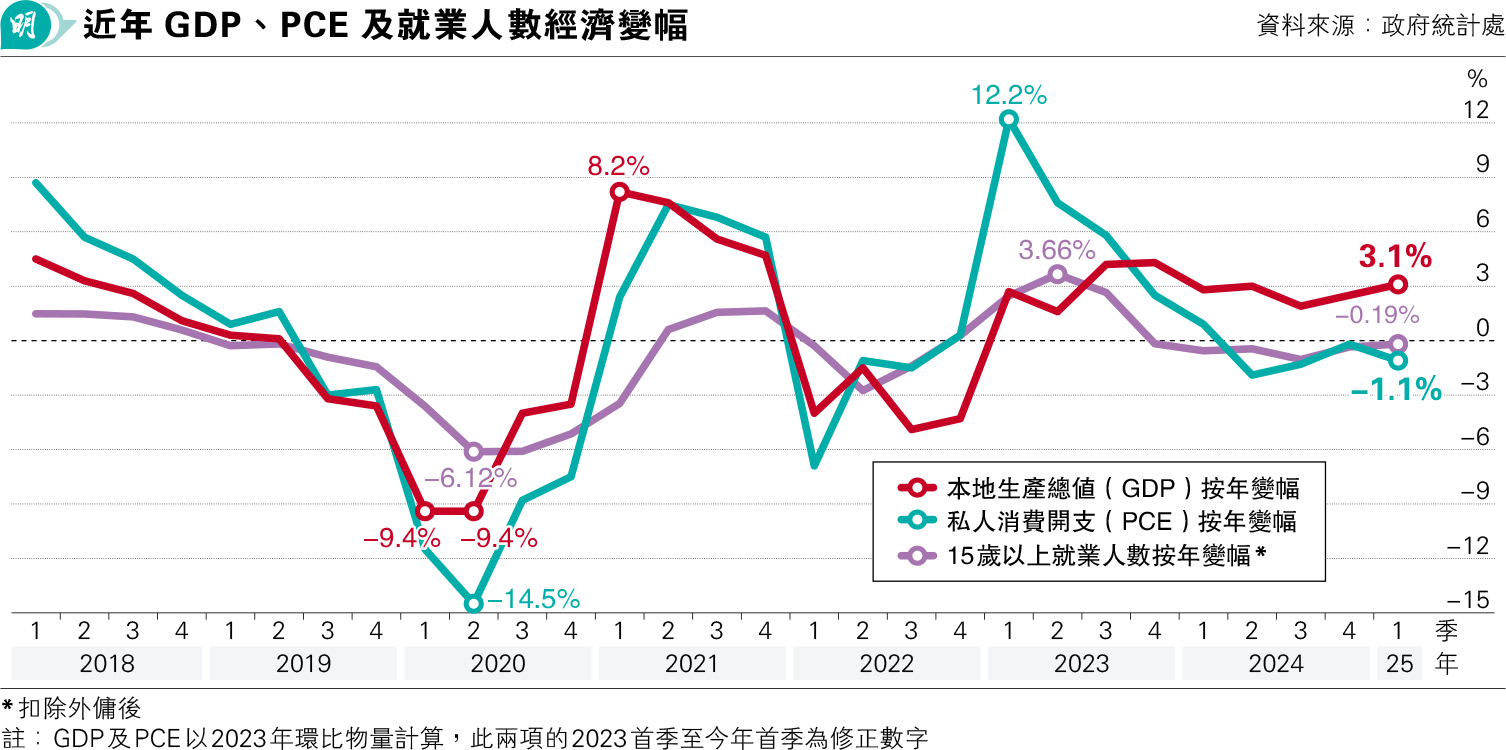

歐錫熊2018年4月出任政府經濟顧問,去年4月退休。其文章提到,現時香港經濟整體收入已超過2018年的高峰,今年首季GDP按年增加3.1%,亦較2018年首季多2.8%;與此同時,反映私人消費的PCE近年則持續收縮,今年首季較去年首季跌1.1%、亦較2018年低4.7%,當中PCE已包含本地居民的境外旅遊開支,因此北上消費「不是整體私人消費疲弱的主要原因」。

歐在文章分析,現象成因之一是近年經濟增長動力主要來自對外貨物貿易和金融活動,但兩者的覆蓋面不廣泛,亦未直接帶來新增的就業機會;同時多個因素令「不少人缺乏消費信心」,除了世界地緣風險,樓市下調及前景不明朗、經濟轉型亦是原因。

文章亦提到香港目前的整體就業狀况令人關注,歐引述政府統計處的香港就業人數和勞動人口(扣除外傭後)數據稱,今年首季總就業人數按年減逾6000、第二季按年減5.2萬,形容勞工市場「可以說是出現了轉差迹象」。

港大學者:價格調整慢 政府介入空間有限

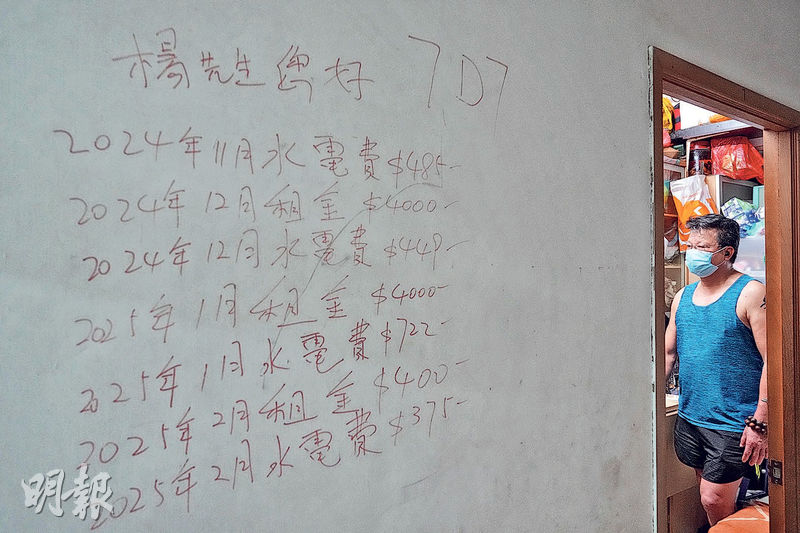

港大經管學院馮國經馮國綸基金教授(經濟學)鄧希煒向本報表示,歐的文章觀點中肯,鄧認為香港經濟增長但消費市道低迷,與香港價格剛性(price rigidity)現象有關,企業員工工資及店舖租金高企,導致整體價格的調整幅度慢。他說,在此前提下,一般市民的觀感就是餐廳人手不足、價錢貴但不好食,高成本減弱企業競爭力、亦減低市民消費意欲。

鄧希煒說,在「市場經濟」下,政府介入調整價格的空間有限,並提到美國有些餐飲周(restaurant week)活動,透過向消費者提供優惠鼓勵消費,香港亦可借鏡,配合消費券等措施,刺激消費市場。

浸大學者:金融增長未必帶動就業

香港經濟有增長,近期股市成交額及指數同創新高。浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才向本報表示,香港的正式GDP數據有增長,不代表就業人數增加,這與經濟結構轉型、貿易戰下香港出口及轉口活動減少有關,而金融本身屬資本密集而非勞力密集的行業,因此增長亦不一定帶動就業。麥又說,「無就業式的經濟復蘇」(見另稿)非香港獨有,歐洲、美國、加拿大等地區亦有同樣問題,一些美國大學畢業生正面對求職困難,原因與AI取代部分入門職位有關。

麥萃才說,港府目前亦有措施應對,包括強調創科、發展生物科技等產業作為新的經濟增長點;針對失業人口轉型,亦有僱員再培訓計劃等應對,與外國相比,香港目前失業率在3%左右,「不算嚴重」。