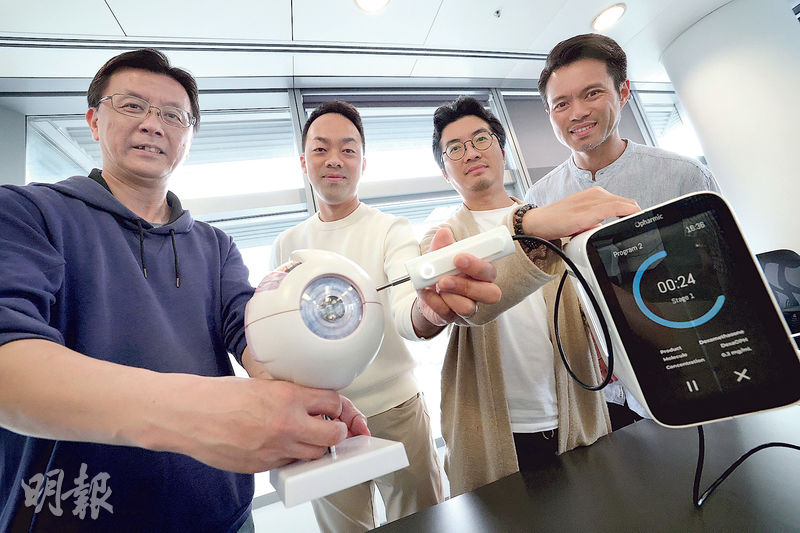

初創研超聲波無創導入藥物醫眼底病

【明報專訊】老年黃斑病變、視網膜病變等涉及「眼底」的疾病,由於藥物不易送達患處,除了外科手術之外,常用的治療方法是直接在眼球注射藥物。後者除了帶來痛楚和損傷外,也有一定風險。有本地初創公司研究出,可以利用低頻的超聲波震動,將藥物無創導入眼底,並已經完成動物測試,現正與外國藥廠商討合作,希望未來直接做第三期人體臨牀測試。

明報記者 薛偉傑

攝影 李紹昌

宏聲醫療科技(香港)有限公司(Opharmic Technology)行政總裁孫瑋良表示,他由學士、碩士到博士學位都是在香港科技大學拿取的,主修化學工程。就是在科大讀書期間,因為受到一名教授的影響,他對於低頻超聲波震動導入技術產生興趣。但那時學術界關於這種技術的研究和文獻,仍集中於透過皮膚來導入活性成分等。他卻想到,是否可以利用這種技術,將抗癌藥無創地導入腦部治療腦癌;或者將藥物無創導入眼底治療多種眼底疾病,代替傳統具創傷性的在眼球注射藥物。他和校內其他研究人員經過一輪初步研究之後,覺得後者的可行性較高,需求也相當大。

因此,他在2016年完成博士課程後不久,就決定以這個研究項目來創業,並申請成為科技園的培育公司。2017年底該公司更獲得7位數字美元的首輪融資。

眼球脆弱 打針次數有限制

醫學上常說的「眼底」,其實是指從晶狀體往後的眼球內部結構,包括:視網膜、眼底血管、視神經纖維、視網膜上的黃斑部,以及視網膜後的脈絡膜等。由於眼底遍佈很多血管和神經,涉及的部位較多,所以與眼底相關的疾病也比較多和複雜,而且大多數對視覺功能的損傷較嚴重。例如,老年黃斑病變、糖尿病引發的視網膜病變等,都屬於常見的眼底疾病。單是中國大陸,估計就有1億至1.5億個糖尿病患者,其中不下2000萬至3000萬人患有由糖尿病引發的視網膜病變。

宏聲醫療科技技術研發總監李浩然表示,眼底疾病往往都需要用打針方式,將藥物注射入眼球內,因為滴眼藥水的效果不太明顯(藥水較難達到眼球內部)。但在眼球打針這種入侵性治療方式,除了引致痛楚和損傷之外,多少也有一些風險。有少數個案會出現發炎、眼壓急升、晶體受損或變形、視網膜脫落等意外事故,雖然有關風險並不算高。即使沒有任何意外事故,也需要一段時間復元。一般都建議眼睛在打針後7日不要濕水。

孫瑋良透露,他之所以下決心鑽研利用低頻的超聲波震動技術,將藥物無創地導入眼底,其中一個原因,正是因為他的祖父和太太的祖父都曾患上視網膜病變,當時兩人都有需要接受眼球注射治療。

「爺爺很勇敢,捱了4至5針。但太太的爺爺卻因為害怕,拒絕打針,結果病情惡化。」他回憶說。

超聲波導入儀震動不損眼球組織

他又指出:「眼球其實頗脆弱,即使病人不害怕打針,但打針的次數也有限制。」

他們的研究發現,某些超聲波頻率可以協助藥物分子滲入眼內,效果是滴眼藥水難以達到的,於是便繼續改良技術。研發過程中最困難的,是要同時兼顧幾個原則,包括:超聲波震動的導入效果要理想,但又絕對不可以震傷眼球組織;導入儀器體積要細,以及其使用方式要簡單容易。結果,該公司設計到只需將該部低頻超聲波震動儀器的一次性金屬探頭接觸眼白30秒,就可無創將藥物導入眼球內。至於一次性金屬探頭的更換方式,就好像更換打針的針頭般,兩種耗材的成本亦相若。可以說,非常方便和易用,除了眼科醫生之外,一般護士也能操作,而且使用習慣接近傳統打針。

完成動物測試 擬與藥廠合作臨牀測試

這幾年間該公司已完成了足夠的動物測試,包括:大鼠、小鼠、兔仔等,證實該公司的低頻超聲波導入藥物技術在動物身上安全,治療效果與傳統在眼球注射藥物相同。至於該公司申請的專利至今共40多項,其中八至九成已獲批出。現時,該公司正和3家外國藥廠商討,希望稍後合作開展人體臨牀測試。孫瑋良解釋,如果該公司的低頻超聲波導入儀以獨立方式做人體臨牀測試,以及向美國食品及藥物管理局(FDA)等機構申請醫療器械認證,會比較耗時。

但若改為和上述藥廠合作,與它們早已獲准使用的眼疾針劑綑綁在一起,就只屬於擴闊後者的使用方式,可以申請免除第一期和第二期的人體臨牀測試,直接做第三期人體臨牀測試,省回不少時間。

該公司也希望,將來其低頻超聲波導入儀正式量產之後,透過上述藥廠的成熟網絡,來分銷給各國的醫療機構。孫瑋良估計,若再進一步優化供應鏈的伙伴,相信那個一次性金屬探頭的成本,長遠甚至有可能比針頭還略低。