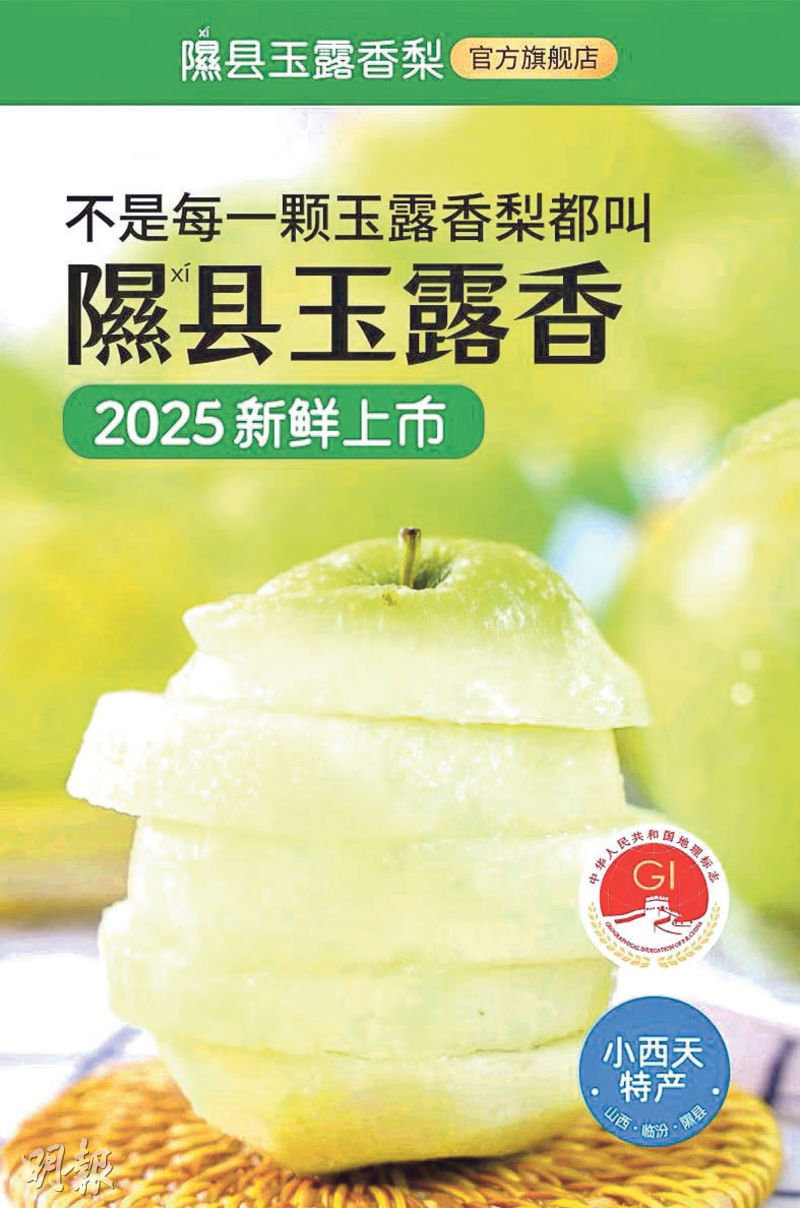

港組織助國產地理標誌水果銷海外 年內推測試平台 助消費者識別「正貨」

【明報專訊】由港人成立的國際農民標準組織(IGSO)估算,近年約八成水果受侵權影響,即農民和批發商在未有向育種公司交專利費下,種植及或發售「盜種」水果。全球多地陸續發展地理標誌產品並立法保障「正貨」,國家文化和旅遊部轄下單位上月在北京舉行研討會,商討地理標誌發展動向,IGSO與香港貿發局等均有出席。IGSO向本報表示,內地冀推廣地理標誌產品,同時促進全國文化及旅遊發展,本港可協助地理標誌產品與國際接軌,而IGSO最快半年內推出測試平台,助生產者及消費者識別「正貨」。

明報記者 施晉宇

「盜種」水果猖獗 國家推認證

國家知識產權局去年發表《地理標誌統一認定制度實施方案》,就制定地理標誌名稱、劃分地域範圍及保護要求等,建立統一認證機制。國家文化和旅遊部「中華社會文化發展基金會」與IGSO於3月19日在北京全國農業展覽館合辦專題研討會,出席者包括基金會、中農富通園藝、貿發局、團結香港基金、廠商會,以及蔬果和海味業界等代表。

IGSO創辦人陳文玲稱,內地將統一由國家知識產權局把關,審批各地地理標誌申請,令獲批產品專利權受內地法律保護。她說地理標誌反映來源地歷史根源,相關部門藉此推廣各地旅遊文化產業。基金會將與IGSO合作,發揮本港知識產權的經驗及資源,日後內地地理標誌產品擁有人可授權本港相關部門及平台協助,為產品拓展國際市場。

稱港可發揮知識產權經驗資源

消費者一般難從外形、價錢及味道等分辨水果正版與否,IGSO另一創辦人張凱傑透露,正研究以科技協助從業員及消費者更易獲取檢測結果,料有助分辨正貨及盜種水果,期望「根本地改變社會不良好的消費現象」。身兼果燃共享慈善基金創辦人的陳文玲稱,日後會透過慈善活動及與學校合辦活動,提升社會對地理標誌的認知。

本報早前報道全球水果侵權情况猖獗,團結香港基金高級研究經理麥穎聰認為,由於盜種水果以低價混入市場,消費者若無辨識工具,可能極易受騙;作為受法律保障的地理來源證明,地理標誌能確保產品資訊真實,助消費者免受盜種水果誤導。他說,盜種水果通常由未經許可者生產,缺乏品質控制,地理標誌能確保產品維持統一高品質,避免消費者購入品質參差產品。

內地去年批2544產品 產值9600億

目前中國是最大水果生產國,產量約佔全球三分之一。國務院新聞辦公室今年初在新聞發布會稱,國家知識產權局去年批准2544個地理標誌產品,錄得逾9600億元人民幣直接產值。國家智慧財產權保護司長郭雯稱,將加強打擊侵權行為,並推動國際合作交流,其中《中法聯合聲明》列明對勃根第地理標誌予以保護;另早前與塞爾維亞、喬治亞及柬埔寨等相關部門簽署合作意向書及諒解備忘錄,擴大地理標誌合作範圍。

知識產權署:地理標誌可註冊商標

港可助企業聯繫買家賣家

被問到特區政府可如何推動地理標誌,知識產權署回覆本報稱,地理標誌可透過《商標條例》註冊為「證明商標」或「集體商標」,讓商標擁有人享專利,就侵權行為展開民事申索,並就涉及冒牌商標的刑事案向海關投訴,以追究刑事侵權責任。署方稱,?政府着重知識產權法律保護,以配合國家及特區發展策略,而本港會為包括地理標誌在內的知識產權,提供全面並符合國際標準的法律保護。

知識產權署認為,本港作為內地與國際之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」,可協助內地企業聯繫海內外買家和賣家,通過知識產權貿易拓展業務領域及開拓新市場,促進內地地理標誌產品朝高質量、高增值發展。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676