1996年修例收窄禁披露範圍 兩官撐字面詮釋更近立法宗旨

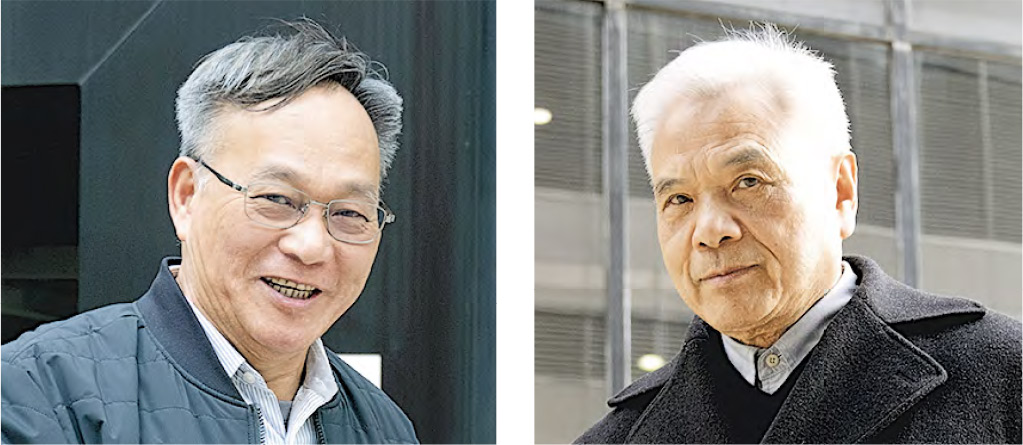

【明報專訊】終院常任法官霍兆剛及林文瀚在各自判辭中,均闡述與另外3名法官不同的意見,二人指條文的正確詮釋在於字面意思,認為就禁止披露「受調查人的身分」而言,需要特定披露該人正因《條例》第II部所訂罪行而受到調查,才屬於犯法;霍兆剛亦認為,若將條文與1996年修訂前後的版本作對比,禁止披露的範圍有所收窄,現行條文旨在維護廉署就第II部所訂罪行的調查的完整性,而非針對一般的案件調查。

法官霍兆剛認為,條文禁止3種不同類型的披露,每一類型都出現「受調查人」的用詞,必然特指一個人正因為「任何被指稱或懷疑已犯的第II部所訂罪行」而受查,因此就控罪禁止披露「受調查人的身分」而言,需特定地披露該人正因第II部所訂罪行而受調查。法官林文瀚亦認為,條文特定指向「該項」調查,故「該項」意指「第II部所訂罪行」,而非「一項」調查,即任何調查。因此二人對條文的詮釋為唯一可能的詮釋。

判辭另一着眼點為立法歷史的追溯。根據早前高院法官游德康的裁決指出,立法會於1996年修訂條文,具體收窄覆蓋範圍至披露就貪污罪受查人的身分;草案委員會當時亦拒應廉署要求將覆蓋範圍修訂為「一般調查」,故條文不能廣義解讀為意向「昭然若揭」。

指草案委員會拒用「一般調查」字眼

證條文不能廣義解讀

雖然霍兆剛不認同游官審視立法會議員審議草案的做法,指游將議員在立法過程中的討論當成詮釋條文的依據,並非根據整個立法目的作出分析,其做法值得商榷;惟霍兆剛認同游官的結論正確,即透過比對條文於1996年修訂前後的版本,所禁止披露的範圍明顯被收窄,現行條文旨在維護廉署就第II部所訂罪行的調查的完整性,而非針對廉署就一般案件的調查。