大觀園:記錄消失的非遺與異鄉人

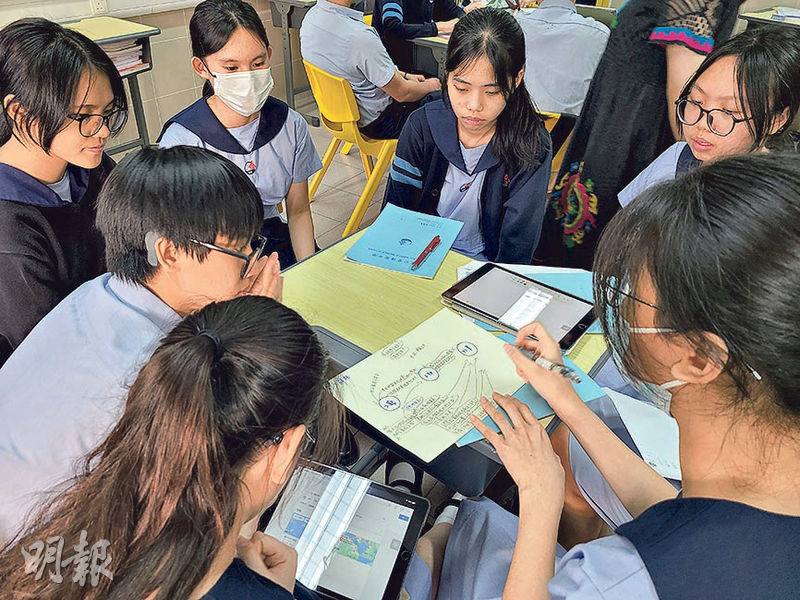

【明報專訊】地方文化和歷史是一座城市的靈魂,因着城市急劇變化與發展,近年不少人開始意識到保留香港本土文化的重要。2023/24學年約100名聖公會諸聖中學中四(現為中五)學生參加南豐集團舉辦的「校園多媒體製作人訓練班」,學習用鏡頭記錄正在消失的非物質文化遺產行業,並走訪社區內多間由異鄉人經營的餐廳,了解不同族裔的在港生活。

聖公會諸聖中學公民科科主任蘇詠藹表示,校內不少學生是新移民或來自基層家庭,大部分只熟悉自己居住的地方或學校所在的油尖旺區,故此安排學生參與「校園多媒體製作人訓練班」,希望學生藉此走入社區,透過真實體驗了解個人與社區的關係,並且學會關心社區上不同背景的人與物,理解他人需要。

「校園多媒體製作人訓練班」設13節課程,由前新聞從業員及從事拍攝工作的諸聖中學校友擔任導師,參與學生透過模擬訪問、實習攝影、拍攝短片,學習多媒體製作技巧,以及培養同理心、溝通技巧、團隊精神等。完成課程後,學生需按教師指示,以拍攝紀錄片方式探討「夕陽行業」(記錄香港的非物質文化遺產行業)或「異鄉人在香港」(訪問在港經營餐廳的異鄉人)題目,過程中需包辦構思題材、拍攝、主持、剪片等步驟。為了完成紀錄片,這班學生首次走進陌生的社區,了解其他地區的人情與文化。

異鄉人在港的故事

黃浩深、吳林曦與莊致鈴同樣選拍《異鄉人在香港》,他們分別訪問了位於尖沙嘴重慶大廈的非洲菜餐廳Paul'S Kitchen,以及灣仔月街的地道秘魯菜餐廳ChullsChick Peruvian Restaurant,了解餐廳老闆來港開店的緣由、招牌菜式的做法與由來等。3人藉拍攝紀錄片走進陌生社區,親身與不熟悉的餐廳老闆訪談與交流,拉近了自己與其他人的距離,亦打破了不同社區甚至種族的隔膜。

吳林曦喜歡拍攝,閒時會剪片放上自己的社交平台,這次訪問Paul'S Kitchen,他更特別撰寫劇本,十分用心。比起吳林曦的躍躍欲試,同組的黃浩深卻顯得憂心,他自言不擅辭令,一直擔心自己會否在言談間不小心惹怒受訪老闆,「一開始訪問時,我以為他們(受訪店主)會感到不耐煩」。豈料出乎他的想像,餐廳老闆對他們相當友善,「很多問題即使我沒有問及,他們也會主動分享」,吳林曦更說採訪後老闆還給他們送上巧克力。

莊致鈴在香港成長,但她說自己甚少了解本土文化,對來自其他國家的人就認識得更少。這次她採訪ChullsChick,向店主Abel了解來港開餐廳的原因、如何調整食譜迎合港人口味等,讓她有機會一窺在港異鄉人的故事,「令我意識到不但有香港人(華人)在這個社區,還有其他國家(國籍)、其他種族的人都活在社區裏」。

夕陽行業的「古今」

除了異鄉人在香港經營餐廳的奮鬥故事,諸聖中學的學生也有藉《夕陽行業》,經鏡頭探索本地快將沒落或幾近消失的行業。

製衣行業曾是香港主要製造業之一,王雅琪特意到深水埗新布藝市場(俗稱「棚仔」),採訪「應利布業」店主何應開,藉店主口述布行歷史,道出布行這些年來的變遷,以及他對布藝行業未來發展的看法。王雅琪也是深水埗街坊,過去很常經過欽州街,卻未曾留意「棚仔」。「如果能回到過去,會真的想多認識一下 。」她為「棚仔」遭清拆改建一事感到惋惜,但認為為了城市發展,老事物消失是「沒有辦法的事」,「有些行業興起的同時,就注定有些行業會慢慢消失在我們的眼前」。

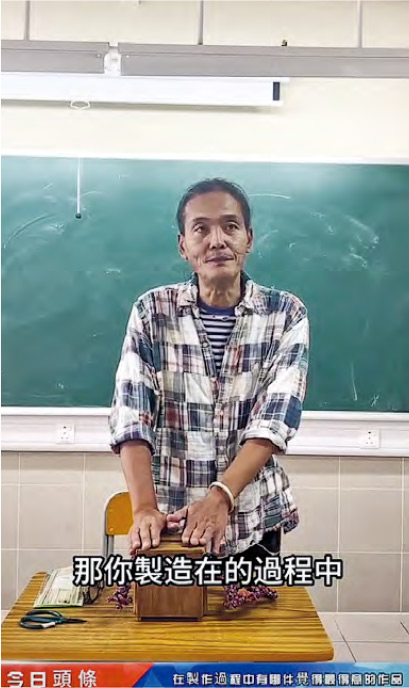

自言喜歡追潮流的李梓淇,這次則有機會藉拍片親身了解昔日流行過的吹糖手藝。她平時不怎麽留意傳統行業的相關資訊,對吹糖工藝認識不深,沒想過昔日吹糖手藝原來曾經「大熱」。李梓淇為了更深入了解人稱「Sugarman」的吹糖師傅杜煥,從未踏足過長洲的她特別相約其他組員一同「遠征」長洲,拜訪杜師傅。

李梓淇跟組員親身訪問杜師傅後,得悉師傅如何理解行業式微的原因,也了解到他為何在今日仍堅持鑽研這門手藝。她漸漸明白到時代變化對傳統行業的衝擊,當人們的生活和消費習慣改變,傳統事物自然開始淡出大眾視線,「無人認識這些事物,就無人支持,變相很難掙錢」,加上陸續出現其他糖製品,吹糖行業因而沒落。

■文:鍾美㼆

圖:黃志東、受訪者提供

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第735期]