潮行GBA:華南菇事

【明報專訊】大灣區除了大型科技館,還有些由科研機構開設的小型博物館或科普展廳,它們專注於某一學科,知識性強卻不失趣味。廣東省科學院微生物研究所旗下的「蘑菇博物館」是一例,這裏不僅有日常食用的冬菇、銀耳,還有價值連城的靈芝、蟲草,更會教參觀者分辨毒菇。

明報記者 林迎

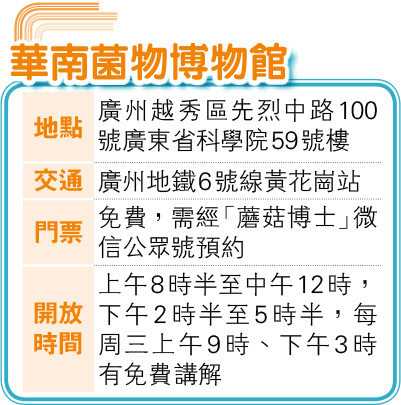

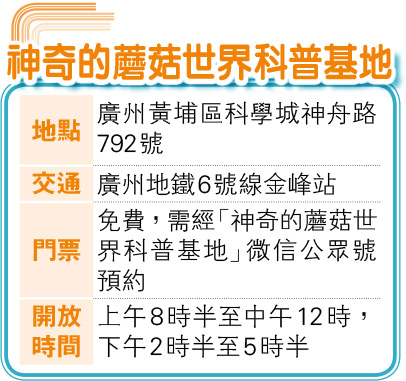

廣州有兩間「蘑菇博物館」,都屬於廣東省科學院微生物研究所,一間是越秀區「華南菌物博物館」,另一間是黃埔區「神奇的蘑菇世界科普基地」。前者位於廣東省科學院,進門左轉可見一個小花園,園內矗立中國著名真菌學家鄧叔群的雕像,他1963年創辦中國科學院中南真菌研究室,即現時廣東省科學院微生物研究所的前身。

「華南菌物博物館」是華南地區最大菌物學科普場所,館藏10萬件標本,展出約500件,分「食用菌」、「藥用菌」、「毒蘑菇」3類。「食用菌」有不少常見種類,如木耳、冬菇、銀耳、茶樹菇等,亦有松茸、雞樅等「貴價貨」。「藥用菌」中最知名的是靈芝,鄧叔群女兒、鄧莊教授1959年在廣州培育出全球第一棵人工栽培靈芝,參觀者可看到該靈芝標本;當年的技術突破,正是現時每年近200億元人民幣產業的靈芝產業基礎。

上世紀八九十年代紅極一時的「太陽神口服液」,其成分亦源自廣東省科學院微生物研究所的猴頭菇,開創保健品企業冠名贊助「廣州太陽神足球隊」的歷史。同時,館方還展出人工培育的廣東蟲草,營養價值相若青藏高原的冬蟲夏草,若能大規模推廣,則毋須破壞生態去挖掘野生蟲草。展廳最引人注目的是一面「毒蘑菇」大型展櫃,當中的「毒王」致命白毒傘學名「白毒鵝膏」,因外形白色、看似無毒,易被誤食,成人食用50克便可致死。

「華南菌物博物館」的展品多被罩在玻璃,黃埔區「神奇的蘑菇世界科普基地」則讓參觀者進入「低溫蘑菇房」,在工作人員指引下觸摸菌類。這裏側重展示工業化培育技術,多展出食用菌,包括金針菇、蟲草花(蛹蟲草),亦有食用靈芝。若團體、學校預約參觀,學童更可參與採摘蘑菇、手工製作等活動,或在顯微鏡下觀察菌絲。該基地出售數種「菌包」,訪客可買回家中自行種植食用。