字遊打卡:在倫敦患上感冒的董橋

【明報專訊】那個大鬍子醫生說,住在倫敦,就要去跟傷風感冒交朋友。

—— 董橋〈大鬍子與消炎片〉

筆者在英國讀書兩年多,那時對於作家如何寫這地方沒有探究,每天只拚命應付風風雨雨的天氣,還要跟沒有半點兒人情味的英國日光賽跑,下午三點它就拋下勤勞的大眾到酒吧去了。現實在眼前時,我們總是俗人;現實遠離後,我們的想念變得優雅了。近日有機會到歐洲一趟,來去匆匆,帶了董橋先生的遊記《另外一種心情》衝出香港。

這書是董先生在1970年代旅居英國的遊記,翻開其中一篇,寫道他因感冒要看醫生,讓我記起英國漫長的冬日,鼻子總是失靈。董先生的醫生不給他開藥,他這樣記下醫者的話:「多喝熱水。多喝熱茶。多喝熱的牛奶。然後睡覺,然後休息。三兩天,一星期,感冒就會去敲另一家人家的大門了。」這描寫太精彩了,事實就是這樣殘酷,你什麼也不用做,因為無論如何感冒總會來探訪你,這本是英國濕冷生活的一部分。

20世紀上半葉,不少華人作家曾遊歷英國,出版英國遊記,包括徐志摩、朱自清、蕭乾、徐鍾珮等。筆者看過朱自清的《倫敦雜記》,他在1931年到英國,奈何我與作家的性格相差甚遠,所以較難投入他的散文世界。我大概也不是董先生的最佳讀者,但他那種可莊可諧的筆調;與世事看似帶點隔膜,但總會在夾縫中偷看到他的關懷,這種複雜的處理讓散文增添層次,耐人尋味。

董先生的《另外一種心情》是20世紀下半葉重要的英國遊記,代表了戰後那一代中西貫通的文人。董先生是印尼華僑,在台灣國立成功大學修讀外文系,1964年畢業後到新加坡和越南住了一年多,然後轉到香港來。在香港認識了不少文壇前輩,例如劉以鬯介紹他到報紙寫稿,他的近作《文林回想錄》(2021)記錄了那個時代文人的日常交往,我覺得可以拍成某種歷史電影。董先生在1973至1979年旅居倫敦,到了倫敦大學亞非學院研究,《另外一種心情》是在這種語境下創作的。

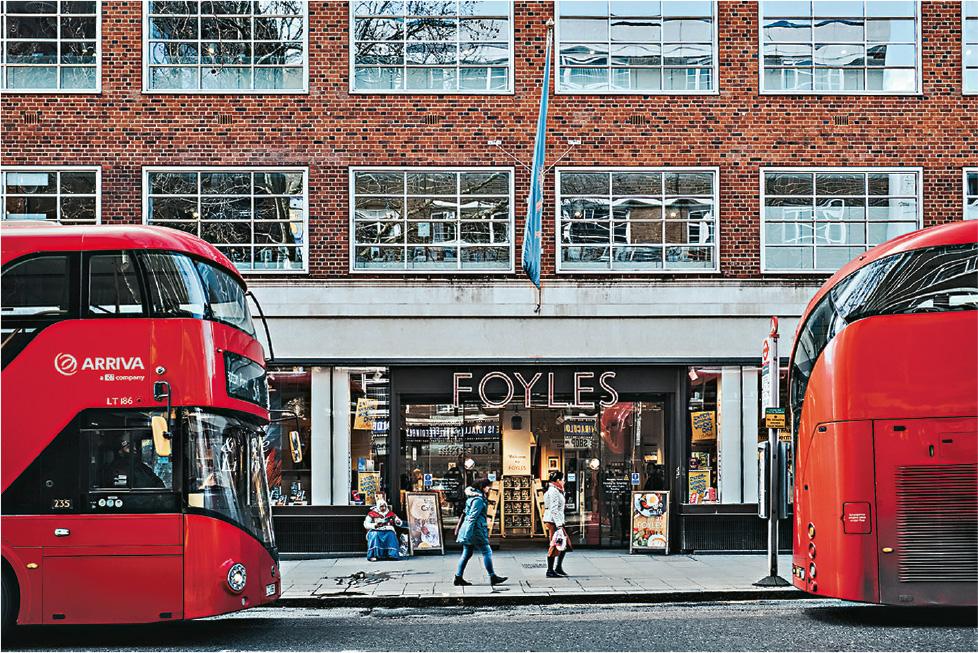

遊記以「書」走進異地,董先生收藏家的本色,可以在文中領教到了。〈世界上最大的書店〉一文寫他尋找一本英國18世紀作家的書信集名《世界公民》,有人介紹他到福艾爾斯書店(Foyles),並向他說道「這家書店很大」。有趣的是,當董先生推門走進這間離倫敦唐人街不遠的書店,第一個感覺是「小店格局,四壁是書」。筆者讀到這裏,不禁在酒店房間大笑出來,我去過,完全明白他的感受,哪怕我們旅居年份不同。Foyles讓我知道什麼是龐大而不失精緻的美學。書店每一個「部門」(例如莎士比亞部)都好像一間有歷史的小書店,從一個部門轉彎到另一個部門,遇上另一些作家,潛入另一個年代,這根本就像在歷史中穿梭,而我永遠不清楚這書店其實有多大,自己只是歷史中的一粒塵埃。董先生最後找到《世界公民》,而且他真心地佩服了,這是世界上最大的書店。

Foyles近年已經搬遷,非常可惜。現在回看這篇文章,我想焦點不是書店的面積有多大,而是書店所釋放的視野與力量,就正如董先生在文中所說:「逛了十幾年書店,總覺得自己了不起,書店沒什麼了不起。可是這回,我真正體會到書的威力。我體會到筆比槍更可怕。」

■黃淑嫻--嶺南大學中文系副教授、香港作家

文:黃淑嫻

圖:Alena Kravchenko@iStockphoto

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第598期]