時事中文:培育種子 復耕本地米

【明報專訊】本港食米大部分從外地進口,同學知道家中所吃的米飯產自哪裏嗎?常聽日本珍珠米、泰國香米,原來過往香港有本地米。

■新聞事件

復育本地米(圖a)

漁護署有見近年本地種植稻米的農戶增加,將保存在國際種子銀行逾50年的香港水稻種子重新引進本地,旨在復育過往稻米品種。漁護署2019年從國際種子銀行取得4個以往在本地甚受歡迎的稻米品種,包括絲苗、花腰仔、齊眉及白殼齊眉,在大龍實驗農場的溫室多次繁殖和培育,並將繁育出來的自留種子及取自種子銀行的種子交給中大的香港種子技術及教育中心(SeedTEC)作基因定序,以測試純度。

試驗至今,「花腰仔」在生長和留種純度方面表現穩定,該署決定先派發該種子予業界試種。有本地種米農戶認為,種植水稻需要廣闊土地及水源,過程要投入大量人力,收成易受天氣如風暴等影響,缺乏資助下難以自負盈虧。

【節錄自〈復育本地米 花腰仔回歸〉,《明報》,2022.02.06】

■知多點

二十四節氣

華夏自古以農立國,有着源遠流長的農耕文化。在農業為主的社會,氣候是重要因素,對農民而言,春耕、夏耘、秋收,冬藏是一年中的大事。古時四季較分明,古人以二十四節氣記錄一年中時令、氣候的變化規律,農民就能依照節氣安排農事和作物下種的時間。大寒就是一年中最冷的時候;雨水就是天氣漸暖,空氣濕潤,雨水增多;芒種代表小麥等有芒作物成熟。(圖b)

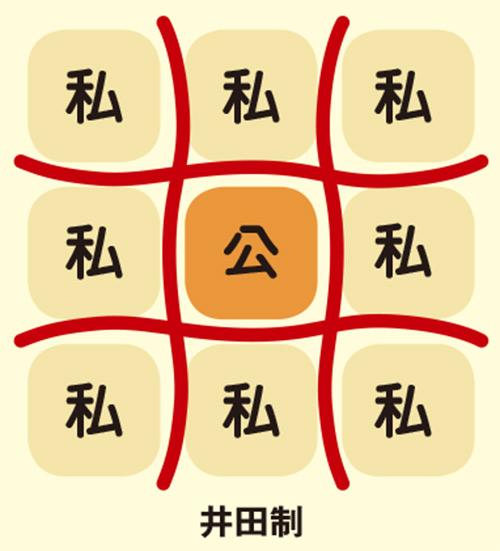

古代田制——井田制

戰國以前,古時設有井田制度,顧名思義在田地上寫出「井」字,分劃出如九宮格的格局。據《孟子.滕文公》記載,一塊900畝的田地,平均分作九塊100畝的田,中間那塊為公田,外圍8塊則分給各家各戶勞作,稱為私田。公田由四周的農戶共同耕種,其收穫歸予上位者,私田所穫的歸勞動者養家糊口。井田制度下,上層賦予農戶田地耕作,使農民有田可耕,自給自足,維持社會經濟基礎。後期因種種社會動盪,農民抵受不了剝削壓榨,流亡異地,農作漸變荒蕪;又或農戶只顧經營私田,疏於耕種公田,井田制因而漸漸沒落。(圖c)

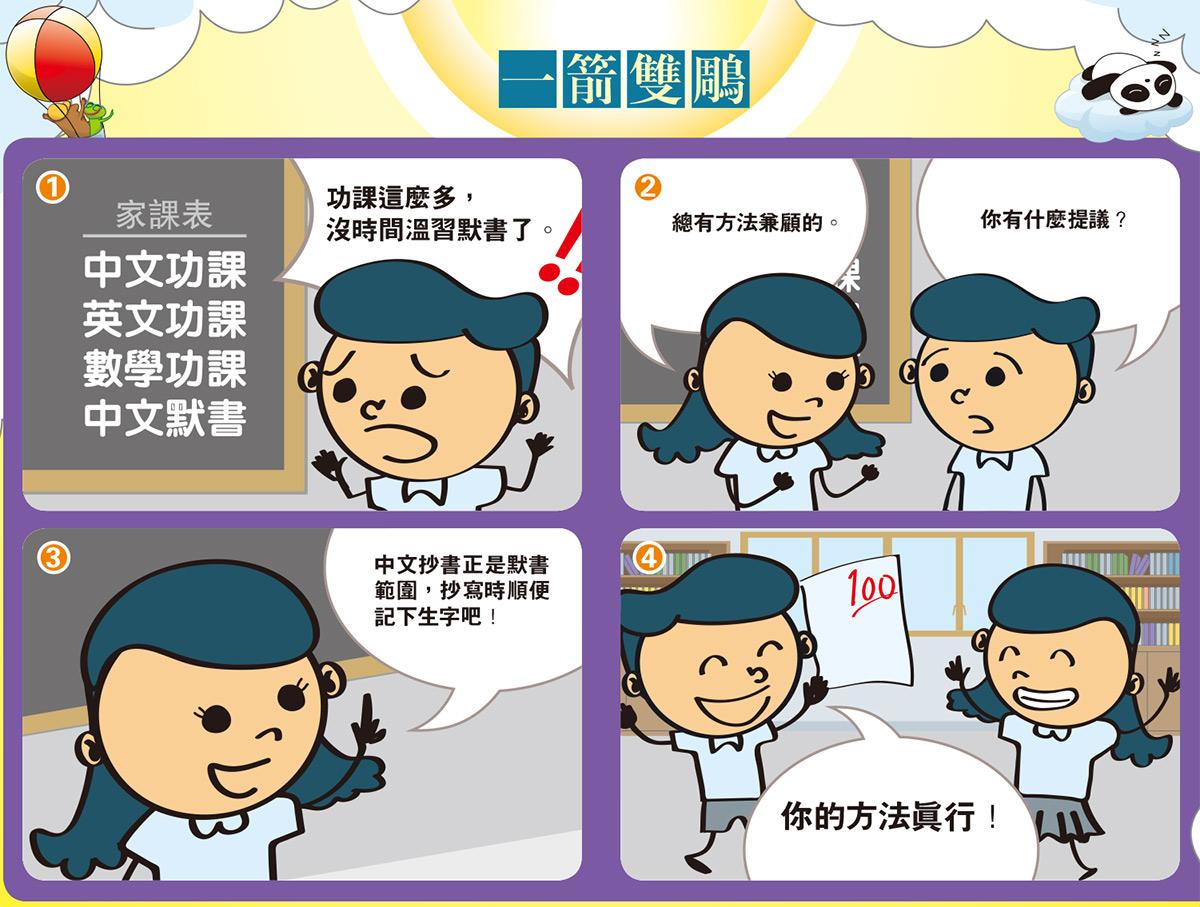

■小遊戲

在中文,「米」是一大家族,同學寫出5個以「米」為部首的字並配詞。(圖d)

(答案見另文)

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群生產生憎恨、不滿或敵意。)

[智叻中文Smarties' 第489期]