指非權利 法援擬刑案禁揀律師 限大狀年接3司法覆核 大律師公會:基本法列明有權選擇

【明報專訊】建制派屢批評法援被濫用,指法援案件集中分配給某些律師,特首林鄭月娥曾於6月表示,政務司長負責檢視法援制度。政府昨日向立法會提交文件,提出3項重點「改革」,包括刑事案件不再容許申請人選擇律師代表,改由法援署長指派律師;每名律師和大律師可接辦的民事法援案件限額將下調;以及就他們可接辦與司法覆核有關的法援案件設立新限額(見表)。有法律學者認為,方案似乎針對替政治抗爭者辯護的律師,擔心法援署隨機委派經驗不足的律師,影響被告權益。大律師公會表示,任何修改方案都應參考《基本法》第35條,當中列明港人有權選擇律師。

周二諮詢司法委會後「盡快落實」

政務司長辦公室及法援署在文件表示,於10月18日就上述建議諮詢法援局,並獲通過支持。立法會司法及法律事務委員會將於下周二(26日)討論,法援署表示諮詢委員會後,擬「盡快開始落實改善措施」。

梁家傑:社運案或派親建制律師

戴大為:如內地「官派律師」

大律師公會前主席梁家傑表示,一旦實行刑事案件的法援制度修改,法援署可能向社會運動相關案件的被告委派立場親建制的律師,最終影響案件結果。港大法律學院前教授戴大為(Michael C. Davis)則表示,如果法援受助人無法選擇心儀律師,只可以接受類似內地「官派律師」的法律代表,整套方案似乎針對替政治抗爭者辯護的律師。戴大為又表示,不少律師都有專攻的案件範疇,擔心法援署隨機委派經驗不足的律師,影響被告的權益。

政府:刑案法援規則沒提名律師條文

政府文件稱,《法律援助條例》有條文規定民事法援案件的受助人自行提名律師的情况,但規管刑事法援案件的《刑事案件法律援助規則》則沒有就提名律師訂定條文。多年來,刑事案受助人往往自行提名律師,署方會如處理民事案件申請時審批這類提名。文件續稱,雖然法援署長會在考慮多項因素後決定是否接納提名,但做法令受助人和市民誤會刑事案件提名律師是受助人的法定「權利」。政府稱,「為免產生錯誤印象」,及為讓法援署可逐步累積更多具備經驗的律師,標準做法會由法援署長指派律師予受助人,並只在特殊情况下才接受提名律師,例如所提名的律師曾在下級法院代表受助人。

稱免集中接案 減民事案上限

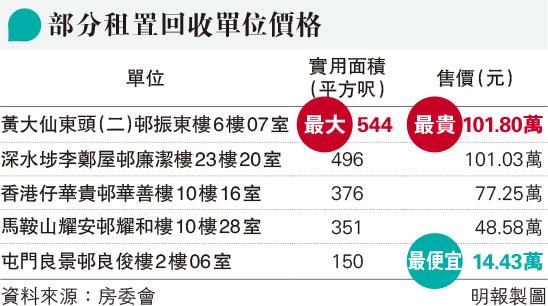

此外,政府以防止案件過分集中由某些律師及大律師接辦為由,建議下調可接辦的民事法援案件限額,大律師每年由接辦20宗減至15宗,律師則由35宗減至30宗。至於與司法覆核有關的法援案件,政府亦設立新限額,律師每年限接5宗,大律師限接3宗。

黃宇逸:擅長覆核律師不多

「贏到口碑自然接案更多」

司法覆核的法援個案設限,大律師黃宇逸表示,不少覆核官司控告政府,當局僅限制受助人揀選的律師限額,卻沒有規管政府選取律師的限額,對市民並不公平。他說,業界的確有集中接案現象,但主因是擅長司法覆核的律師不多,「有人打JR(司法覆核)贏到口碑,自然接到更多官司,形成循環」。

減覆核案上限 未降資歷門檻

曾接法援律師:恐供不應求

曾承辦法援個案的律師黃鶴鳴表示,法援署計劃將律師承接司法覆核的上限訂於3宗及5宗,卻依然要求律師具備一定經驗,恐怕令較知名及資深的大狀「供不應求」。他建議法援署降低新晉律師的門檻,才能改善律師集中接案的現象。

大律師公會表示,可以接受司法覆核及民事法援案件設限,至於刑事案件的受助人無法選擇律師,公會認為任何修改方案都應該參考《基本法》第35條,列明香港居民有權選擇律師的條文。香港律師會會長陳澤銘表示,剛得悉立法會相關文件,將由專責委員會研究方案細節。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676