小息講場:反抗荒謬 由擁抱荒謬開始

【明報專訊】人生是荒謬的,但我們要反抗的,並不是荒謬本身,而是遮蔽着荒謬的種種謊言,以及因荒謬而生的虛無主義。反抗需要做的,反而是擁抱荒謬,這個可能是卡繆帶給我們的啟示。

人生是荒謬的

荒謬是串連起卡繆不同作品的一大主題。對卡繆來說,什麼是荒謬呢?人是理性動物,總會嘗試追問「為什麼」。做每一件事我們都可以給予原因,解釋為什麼我們會這樣做。但去到人生最根本的層面,我們又是否真的可以回答到為什麼我們要做正在做的事呢?卡繆用不同方法令我們感受到他說的這一種荒謬。例如當我們每日營營役役上學和上班,星期一至五都要工作,在香港地還要常常溫習或加班到晚上,大家又有沒有試過,突然呆了一下,反問自己,我這麼辛苦工作究竟為了些什麼呢?當我們發現,人生有時候沒有辦法再解釋,人生本來就沒有客觀意義時,就是我們感到荒謬感的時候。

又例如,去到人生某一刻,你突然意識到你終會死去,突然覺得人生做這麼多事情都不知道為了什麼,最終都必歸於虛無,這些都是我們感到人生至為荒謬的時刻。

荒謬除了源於生命本身客觀意義之外,亦源於我們對生命的期待。我們做每一件事,生命中每一個抉擇,都非常認真,不論讀哪一科,做什麼工作,選擇誰做伴侶,要不要生小孩,我們總會覺得這會影響到我們生命的意義。我們生怕選擇錯誤,令我們的生命由有意義變成沒有意義,但在認真選擇的背後,當我們察覺到其實生命本身沒有客觀意義的話,我們自然覺得十分荒謬,我們裝作重要的決定,其實一點也不重要。

逃避雖可恥但有用?

面對生命本無意義這個真相,人類往往選擇逃避。對卡繆來說,宗教就是其中一種逃避方式,因為宗教向我們承諾,我們人生最終必定有意義,從而安撫我們的不安。但卡繆認為宗教式的安頓,其實根本沒有解決過根本問題,只是一種逃避,我們以信心一躍的方式,自欺欺人相信最終會有意義,但其實沒有任何根據,所帶來的也不是真正的希望。

其實除了宗教,社會上很多論述,都扮演一樣的角色,嘗試告訴我們只要跟既定劇本走,我們人生就有意義。例如在香港,大家會告訴你努力讀書,然後找一份好的工作,掙多點錢,買車買樓,找個好的伴侶,結婚生子,早點退休享受人生,就是人生大贏家,這樣的生命就最有價值。這些社會論述,其實和宗教沒大分別,都在告訴我們有什麼途徑,可以使人生有意義,肯定我們人生有客觀答案。

對卡繆來說,宗教和社會論述,都旨在遮蔽人生是荒謬的這個事實,令我們內心好過一點,我們跟隨這些講法安排人生就可以了。可惜一個覺醒了的人,不容易再相信這些宗教或者社會論述,因為他們知道,這些都不過在遮蔽着「人生本來是荒謬」的這個事實,當你認知到這個事實之後,隨之也很難再相信這些謊言。(圖2)

反抗、反抗、反抗

自從我們發現「人生本來是荒謬」,我們總會有一種鄉愁,思念那個所有事情都有確定意義的世界,彷彿這就是我們故鄉一樣。所以當我們發現了這個事實,我們就成為了異鄉人,回不去了那個滿有意義的世界。那我們又可以怎樣做呢?

卡繆的回答是:反抗。但卡繆要反抗的其實是什麼?他是不是要我們反抗荒謬呢?但如果人生本來就是荒謬的,我們又可以怎樣反抗荒謬?所以卡繆要我們反抗的,其實不是荒謬本身,而是試圖遮蔽荒謬的那些謊言,那些嘗試教導我們應該怎樣過人生的論述。如果我們不反抗,讓他們決定我們人生應該怎過,這根本就不存在我們的人生,我們只是在活出他人所期望的人生。所以只有反抗,不再讓他們主宰我們,由我們自己抉擇,這人生才是我們的人生。

面對荒謬,我們可以做的,反而是擁抱荒謬,認清人生本來就是荒謬的事實,我們才不會讓其他人的論述主宰我的生命,讓我自己作主,因為人生只有一次,我要自己思考究竟我想怎樣過。在這選擇中,我們同時擊敗了讓我們不行動的虛無主義,因為透過思考和選擇自己想成為一個怎樣的人,才找回對生命的熱情。在這選擇中,因為都是我自己的抉擇,我亦獲得真正的自由。

如果你覺得社會的大論述造成很大壓力,令社會變得一式一樣,讓人沒有對生命的熱情。也許我們可以回到卡繆的思想,堅持由自己定義自己,找回對生命的熱情。

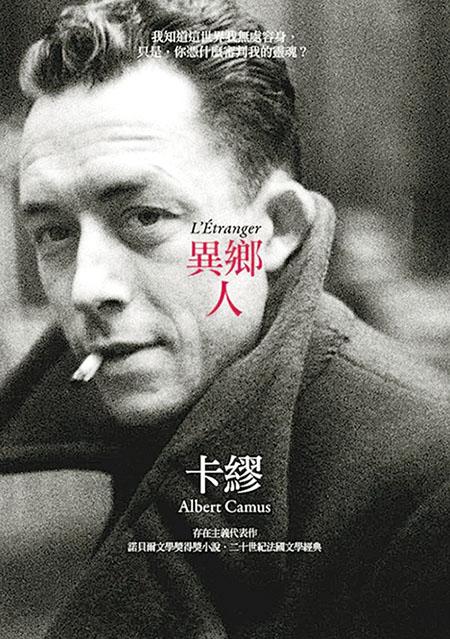

◆人物介紹

卡繆(Albert Camus)

文學家,也是哲學家,其作品《異鄉人》(The Stranger)與《薛西弗斯的神話》(The Myth of Sisyphus)被公認為存在主義的經典,卡繆本人一直拒絕被貼上存在主義標籤,但在接受諾貝爾文學獎時,頒獎詞中依然稱他為存在主義者。

■INFO

香港電台電視節目《五夜講場──哲學有偈傾2021》

節目重溫:「卡繆:瘟疫中的異鄉人」

www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/philosophynight2021/episode/756495

主持:

李敬恒(明愛專上學院人文及語言學院高級講師)

楊俊賢(柏林洪堡大學/倫敦國王學院博士生)

鄭周鳳(香港中文大學哲學系碩士)

鄺雋文(牛津大學博士生)

文:嚴振邦@好青年荼毒室

圖:3DSculptor@iStockphoto、FrankvandenBergh@iStockphoto、網上圖片

[語文同樂 第521期]