兩張X光片1分鐘生成3D圖像 科大AI技術助縮輪候照CT

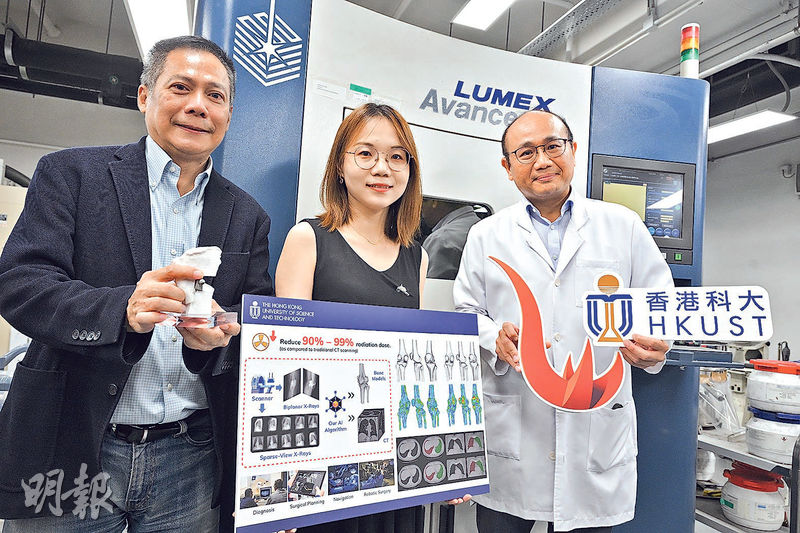

【明報專訊】科技大學利用人工智能(AI)研發一套建構立體三維(3D)骨骼及器官影像模型技術,只需取得病人兩張X光片,即可於1分鐘內生成3D圖像模型,省卻以往病人輪候電腦掃描(CT)並製作模型的時間,亦大減病人輻射量達99%。新技術可應用於退化、變形骨科病人矯形手術,並計劃下半年於公院試用,包括為「O形腳」患者治療。

適用骨科矯形

計劃下半年公院試用

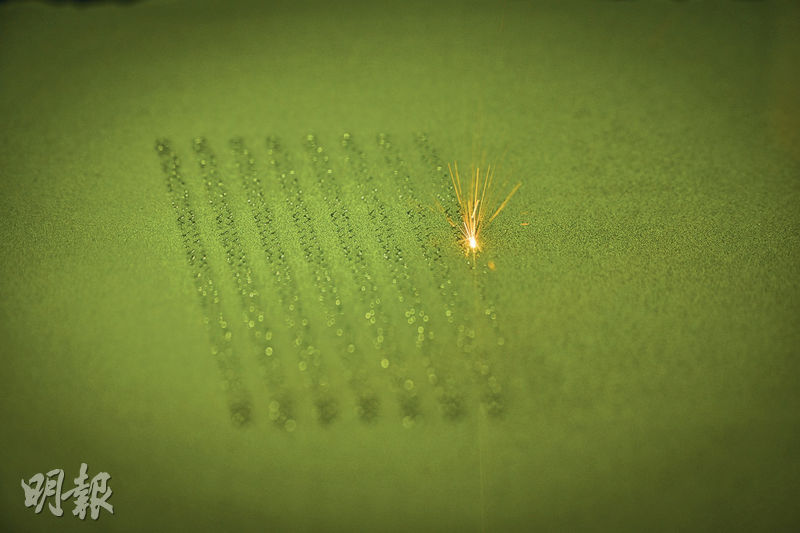

技術由科大電子及計算機工程學系助理教授李小萌團隊研發,取得病人兩張X光片後,1分鐘內可生成3D圖像,較CT需400至500張X光片少。團隊早前以500多組病人數據訓練AI模型,安排120名病人的影像測試準確度,新技術所需建立模型時間,由傳統使用CT的6小時,大減至少於30秒,關鍵解剖結構的準確度為CT掃描的97%。

合作研發的骨科專科醫生謝龍峰表示,新平台可用於俗稱「O形腳」的膝關節退化、創傷後骨癒合不良,以及骨缺損等情况,原本每次照CT需2000至3000元,照X光只需數百元。他說如技術達到與CT相近效果,可減低病人及醫護暴露於輻射量的時間,並減少CT排期時間。

科大計劃下半年於公院展開臨牀試驗,謝龍峰說大部分骨科矯型治療亦可應用系統,使用新技術時如準確度少於1毫米誤差可以接受,初步計劃於高位脛骨截骨手術率先使用,以治療年長患者O形腳問題,日後AI訓練後亦相信可應用於拇指外翻、車禍後骨頭變彎等治療,亦希望用於牙齒治療。

癌病仍需CT掃描

現階段未能取代

謝龍峰說,目前已可將二維X光變成3D立體模型,但進而配合3D打印成為病人體內植入物,則需更多時間研究及獲審批。他補充,新技術的設計用途針對骨科變形及退化疾病,而癌症等疾病仍需要CT,「電腦掃描現階段不能被完全取代」。

與科大團隊合作研發的醫療器械公司位於大埔創新園,一直製作人體植入物。科能三維技術(醫療)有限公司創辦人兼行政總裁丘榮豐稱,現時市場上只有一間歐洲廠商獲認證將CT轉為三維圖檔製作模型,但現有技術繁複,亦需向有關公司付費,才可進一步製作植入物。他期望於一年內推出新技術平台,可用於香港及海外市場。