「你好,人類!」探問藝術邊界

台北AI創作思辨之旅

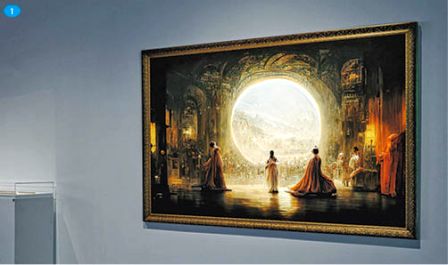

2022年底,用AI生成工具Midjourney創作的畫作《歌劇院空間》(Thé?tre D'opéra Spatial)贏得美國藝術獎項,隨即掀起爭論:使用AI生成工具算不算藝術創作?創作者Jason M. Allen向美國著作權局(USCO)申請著作權被拒,USCO在首次判決時認為著作權應屬Midjourney,創作者其後上訴遭駁回。藝術創作與科技發展息息相關,攝影的發明對繪畫造成衝擊,藝術展覽與劇場內的科技調控及光影運用更已成基本,會否只是人類未習慣AI科技在藝術裏出沒?界內界外討論氣氛熾熱,藝術家則選擇以AI創作來回應AI議題,並在台北聚首。

文————嚴嘉栢

用AI工具算不算藝術創作?

《歌劇院空間》算不算一幅畫?「你好,人類!Hello, Human!」策展人之一、香港新媒體藝術家林欣傑也打個問號。創作者Jason M. Allen本身是遊戲設計師,有別於新媒體藝術家直接用演算法創作AI藝術,他輸入文字到Midjourney,慢慢微調,直至生成需要的圖像,但林欣傑認為他其實並非直接以AI創作,只是使用AI工具。假使AI像人一樣說不同語言,它的語言就是演算法,AI工具就像即時傳譯,將輸入文字翻譯成演算法,換句話說,使用者是跟AI工具溝通,並不是直接跟AI溝通。

社會熱烈討論《歌劇院空間》以前,AI創作一直為新媒體藝術家所用。林欣傑與另一策展人蔡宏賢發現AI創作工具漸漸平民化,一般人只要懂得文字就能使用AI工具,繼而觸發社會關注AI創作。林欣傑甚至形容2023年是「AI平民化元年」,於是蒐羅世界不同AI創作作品,向社會提供討論AI議題的素材。

《歌劇院空間》乃是次展品之一,更重要是首次公開展出USCO判定著作權屬於Midjourney的法律文件,林欣傑說這背後帶出一個問題:「你說Midjourney是一個創作者,它不止是一個工具,那麼究竟你以什麼觀點去判斷(畫作)擁有者?或者哪個才是工具?」究竟使用AI工具創作的人是使用者還是創作者?

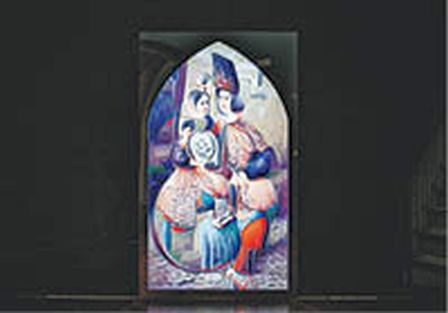

重構與虛構歷史

《歌劇院空間》及作品延伸出來的批判內容放在展覽較後部分,開首先向觀眾展示AI威力。伊朗藝術家Morehshin Allahyari發現伊朗卡扎爾王朝時期,權貴肖像畫以中性形象示人,後因西方文化入侵,使伊朗獨特的視覺文化消失。於是Allahyari讓AI學習流傳下來的中性肖像畫,生成相似風格的畫,製成錄像系列《月亮臉》(Moon-faced),利用AI回溯沒落的視覺文化。AI不單可追尋公共文化歷史,更可回味個人歷史。

日本藝術家松尾公也妻子離世10多年,她熱愛歌唱的畫面仍歷歷在目,於是他生成亡妻的歌聲和影像,包括展品《妻音源Torichan 歌唱Desperado》,甚至製成MV,「聽起來有一點怪,但其實是超浪漫」,林欣傑說。

AI重構的歷史可趨近真實,也可完全虛構。挪威攝影記者Jonas Bendiksen的攝影書《韋萊斯之書》(The Book of Veles)拍攝北馬其頓城市韋萊斯(Veles),圖文並茂講述當地歷史,整個項目卻是刻意造假,書本交錯真假內容,文字敘述由AI生成,似是而非,並合成3D虛擬人物。韋萊斯實是假新聞製造基地,曾影響2016年美國大選,藝術家今回將真假難辨推至極致,連城市自身歷史也成虛構。

與此同時,AI介入社會運作的規模愈來愈大。英國藝術團體Blast Theory曾跟大學研究如何使用AI令貓活得更開心,在《貴族貓宮》(Cat Royale)裏,AI裝置定時定候跟貓玩樂、餵飼食物,結果成功令貓更快樂。林欣傑詰問,如果實驗對象由貓換成人類,只要AI裝置處理好人類的玩樂和飲食,似乎也會令人類活得快樂?他續說:「現在給我們吃東西和玩的是人,但他(將來)有機會是AI來的。」

AI對談 他朝自成論述?

現時很多圍繞AI的討論集中在會否取代人類,部分人認為AI發展始終需要人類推動,但當人類也缺席,AI會否演變出自己一套哲學?新媒體藝術團體Dimension Plus由是次展覽兩名策展人創立,他們的《VS AI 街頭對戰》製成兩台街機造型,一邊訓練AI問哲學問題,另一邊是AI回應哲學問題生成圖像。一般是人類輸入文字,AI生成圖像回應,「換了一個AI(問問題)的話,它會怎樣想呢?因為我們通常只會看到AI(生成)的結果而已,我們很少看到AI想的過程」,林欣傑說。

Dimension Plus去年曾以《VS AI 街頭對戰》形式舉辦生成圖像比賽,既有真人也有AI評審,在真人參賽者不知情下更有AI參賽。雖然最終冠軍還是真人,但林欣傑稱其實AI亦有勝出部分對決。技術暫時仍未開放AI互相學習對話,「如果我們叫它們學回自己的對話,分分鐘它們有自己的論述」。

人類應否向AI下放更多執行權?他相信只要AI不斷對話及學習,讓它們提出論述然後互相挑戰,類似AI中一個名為GAN(Generative Adversarial Network,生成對抗網絡)的演算法,「不停批評對方,令到事情更好。如果我們將演算法的執行能力完全交給AI的話,AI最後甚至會擁有製造言論的語言」。

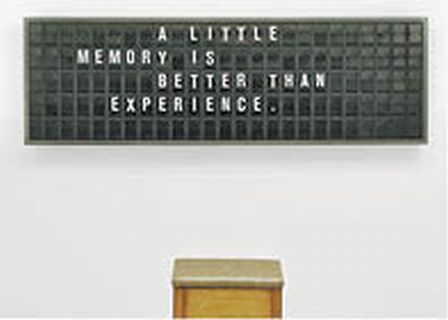

展覽最後一件作品的比喻餘韻深遠——AI最終會否成為人類的上帝?德國藝術家Mario Klingemann的《適當的反應》(Appropriate Response)酷似祈禱室,前方放置木製跪台,觀眾只要跪在跪台的機關,後方翻牌式壁掛顯示板就會翻出回應箴言。然而,所謂箴言其實是Klingemann讓AI學習6萬多條金句,然後隨機生成獨一無二、絕不重複的箴言。惜因作品故障而未能運到台北展出,但從錄像所看,其實是觀眾給隨機生成的箴言賦予意義。「這件作品幫我們完成最後的論述,為什麼所有AI做出來的東西會有意義?為什麼符號會有意義?其實最後都是我們人給它。」

你好,人類!Hello, Human!

日期:即日至5月12日(周一休館)

時間:上午10:00至下午6:00

地點:台灣台北市大同區長安西路39號

台北當代藝術館

票價:100新台幣

網址:bit.ly/3IXQ32d