我的社區(續)

【明報專訊】基督教香港信義會啟信學校的同學先在侯公祠門前集合,順道認識侯公祠歷史。侯公祠是河上鄉原居民侯氏家族的祠堂,曾用作村校,現在是村民祭祖、舉行傳統儀式,以及日常聚會議事的地方。該校位於元朗,元朗也是原居民的聚居地,在場有10名、近半同學舉手表示他們是原居民,且對祠堂不陌生。在了解侯公祠歷史後,同學立即出發前往塱原濕地。

■常識站

原居民

原居民泛指1898年前英國租借新界及離島之前,於香港已存在的鄉村中定居的居民或其父系後裔。

資料來源:香港法例第515章《地租(評估及徵收)條例》第2條

塱原在哪裏?

塱原是新界北雙魚河及石上河匯聚的三角濕地。塱原是本港現存最大、最完整的淡水濕地;共由400多塊農地連接而成,包括西洋菜田、通菜田、沼澤、蓮田、補償濕地、水螆田、魚塘及農田間的水溝等,當中同時間雜旱田、荒田等非濕地。

村民原稱塱原為「大碑」。起初,前往大碑的多是獵者,後來觀鳥的外國人漸增;由於大碑是片長長的盆地,他們稱之為Long Valley(長長的盆地)。本地觀鳥者把Long Valley翻譯為塱原。2000年,大碑的生態因九廣鐵路東鐵線(即港鐵東鐵線)興建落馬洲支線而受威脅。

■STEAM百科

沒有長大的蓮子

同學到達塱原濕地農田,隨農夫簡先生認識農作物。在荷花田旁邊,簡先生介紹荷花的生長過程。荷花花瓣中央長着果托,稱蓮蓬,是荷花的雌蕊。雄蕊花粉透過昆蟲帶到雌蕊,蓮蓬授粉後長出種子,即是蓮子。不過,並非每顆蓮子都能發育成功,簡先生手上的蓮蓬就有很多粒細小的蓮子縮在蓮蓬的洞中,均是發育失敗。遇上雨天,蓮蓬授粉會被雨水打亂,蓮子便不能長大成形了。

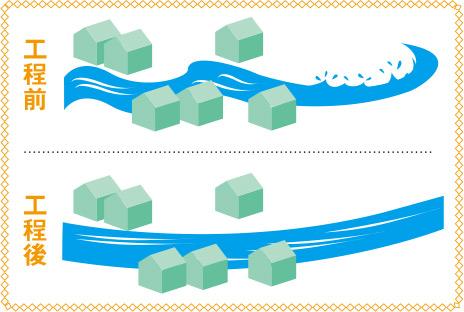

河道平整工程

同學來到一條橋,橋下河流又闊又直,河岸長滿青草,又有黃牛在吃草。這條河便是其中一條形成塱原濕地的雙魚河。雙魚河本來既幼細又彎曲,每逢雨季總會氾濫,造成水浸,破壞附近的農作物。到1990年代,政府開展雙魚河河道平整工程,拉直河道、擴闊挖深,增加河道容水量,提高排洪能力,預防氾濫。

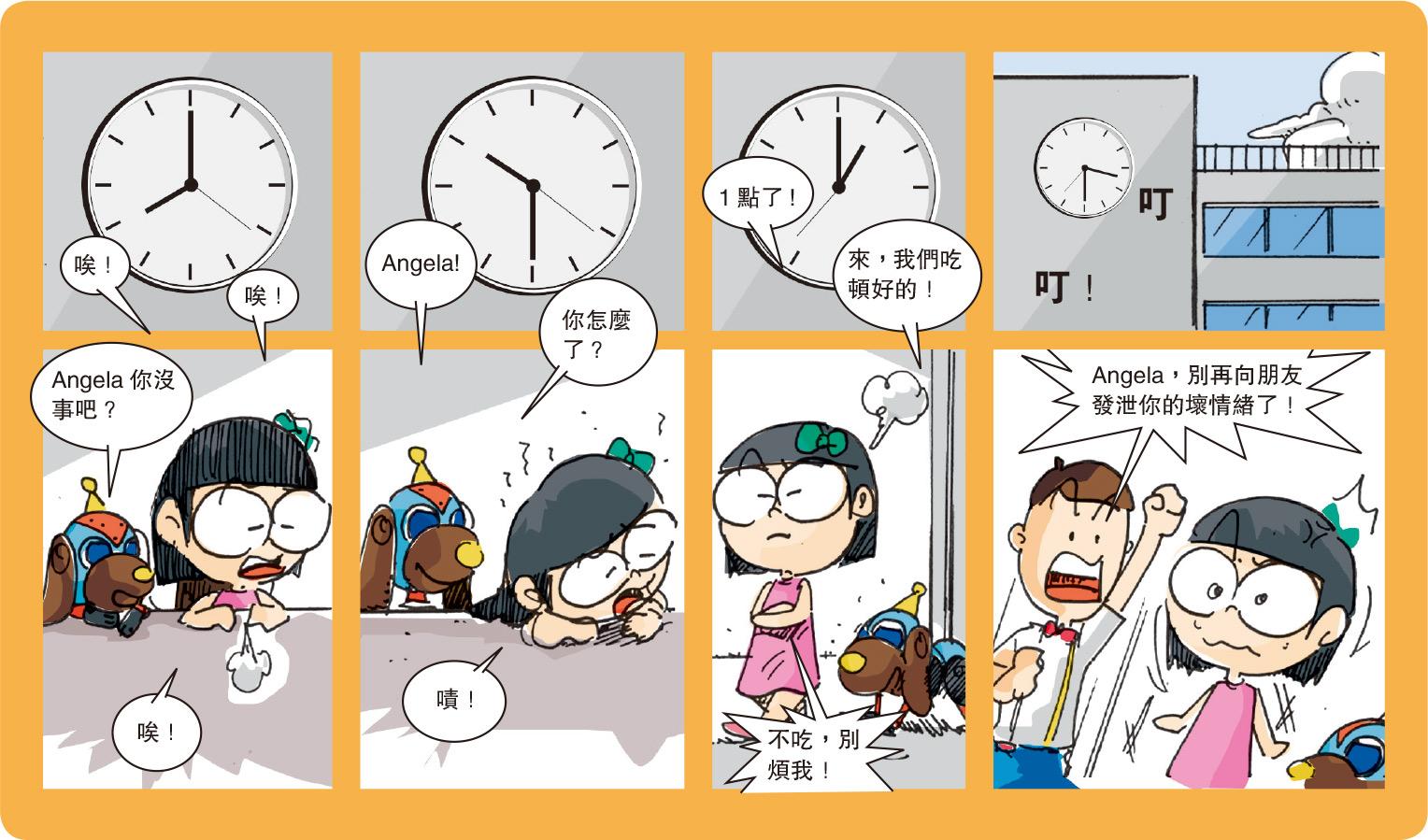

■價值觀

●與他人分享收成和知識

●農夫在炎熱多蚊的環境下工作,收成粒粒皆辛苦,應珍惜食物

●縱使路程遠,炎熱多蚊,同學也保持安靜,專心聆聽講者的話,以示尊重

文:方綺婷

圖:劉竣陶

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[常識學堂 第255期]