DSE歷史考中國53至78年經濟努力 教師:設既定立場 需述大躍進等正面影響

【明報專訊】中學文憑試(DSE)歷史科昨日開考,其中考題「七選二」的卷二問及中國當代史,要求考生「從經濟角度探討中國於1953至78年間,在發展社會主義上所作出的『持續努力』」。有歷史科教師認為問法設既定立場,需回答大躍進、調整政策及文化大革命等正面影響,例如提升鋼產量等,認為考題旨在考核考生演繹史實技巧。港大歷史系首席講師高馬可(John M. Carroll)稱,沒有人會指望學生認為大躍進和文革對中國經濟產生正面影響。

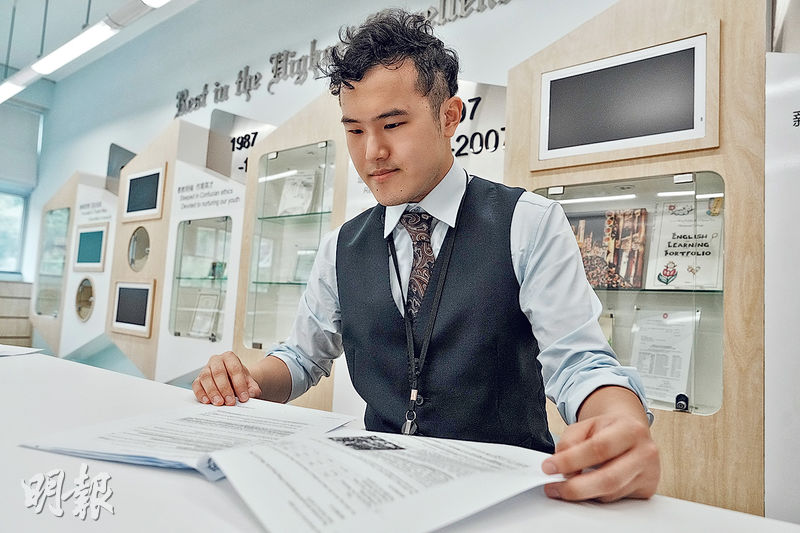

本報記者昨在荃灣一個試場訪問6名考生,其中3人選答卷二的中國史題目。考生Felix稱按史實作答,「若真的不好,無需要特意講到它好」,提及大躍進令當時中國經濟轉差、生產力下降,認為就事件性質「很難寫到它好」。考生黃同學則稱,因涉文革等「敏感議題」而避選該題。

港大學者:大躍進無疑是經濟災難

高馬可曾任DSE歷史科目委員會主席,他說倘答題時沒討論「大躍進」,則難正確回答;而大躍進「無疑」在經濟方面是一場災難。他未回應該試題設計恰當否,但稱不會有人指望學生會認為大躍進和文革對中國經濟產生正面影響;若自己是出題者,會改問「中國政府在這段時期發展社會主義的努力,對經濟產生什麼影響」。

教師:歷屆均有既定立場題

考學生演繹史實能力

荃灣公立何傳耀紀念中學歷史科老師謝榮燊說,「持續努力」一字顯示題目設既定立場,考生不能推翻命題,但強調歷屆考卷均有既定立場題,考核學生演繹技巧,「(考評局)不是因為它說中國史,所以就一定要講正面」,強調歷史事件均有正負影響。

至於答法,謝說1953至78年間為中共執政初期,可提及大躍進、調整措施及文革等,當時中國着重農業發展,以及煉鋼及工廠等第二產業。

元朗信義中學歷史科主任任婉瑩稱,全卷僅中國史一題毋須考生寫立場,認為作答時可寫第一、第二個「五年計劃」,包括提出「以鋼為綱」口號、大躍進及人民公社等,令中國發展重工業及農業集體化,繼而取得良好經濟成果。她說,即使大躍進最後對經濟有負面影響,但亦屬中國當時推動經濟發展政策之一;文革非聚焦經濟活動,且當時社會投入參與文革,或導致生產力下降,可能不符題目所指的「持續努力」。

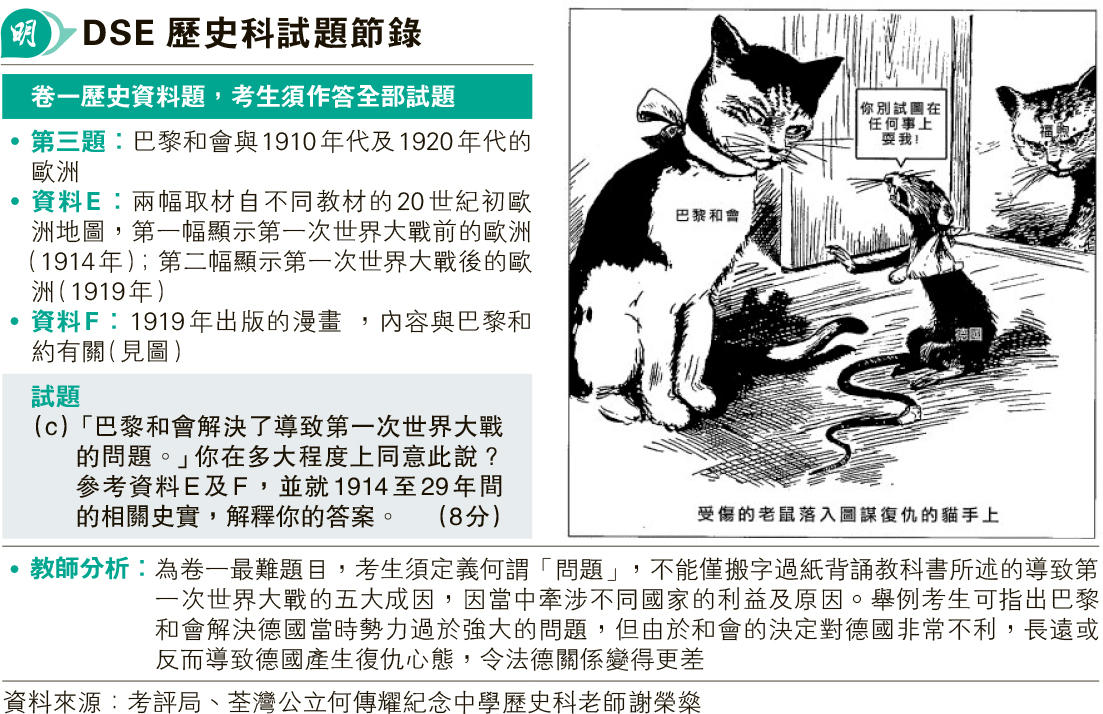

今年卷一考生須全部作答,問及香港經濟及社會轉變、五四運動、巴黎和會及冷戰早期的發展。謝認為兩份卷難度與往年相若,卷一第3題最難(見表),考生不能僅搬字過紙,背誦教科書中導致第一次世界大戰的五大成因。