議題解碼:港逾九成康復者現長新冠

【明報專訊】新冠疫情自2020年初爆發,截至2022年11月11日,本港累計約190萬人確診「2019冠狀病毒病」(COVID-19,俗稱新冠),佔2022年本港年中人口數字(729.2萬人)近三成,而香港大學醫學院2022年3月更推算,全港約有440萬人已感染新冠病毒。新冠病人康復後,有可能面對「長新冠」(Long COVID,新冠後遺症)問題。

什麼是長新冠?

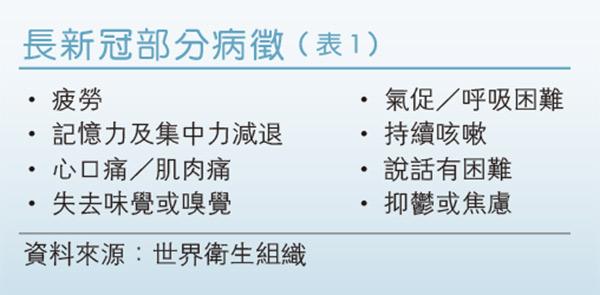

世界衛生組織(WHO)2021年10月公布長新冠定義:症狀通常在確診或可能感染新冠病毒後3個月內出現,持續最少兩個月,而且不能用另一種診斷解釋。最常見徵狀包括疲勞、呼吸急促等(表1)。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示,新冠患者會出現長新冠,與新冠病毒的特性有關。新冠病毒只引起急性感染,病毒不能潛伏體內細胞持續複製,「所謂的後遺症或持續病徵,是新冠病毒入侵身體後,進入不同器官與細胞造成破壞,包括腦、心臟、腸道、肺部、氣管等,因而出現一些病徵;另一原理是病毒破壞過程刺激免疫系統,致身體出現持續炎症,出現不同病徵」。他說,目前未有確實答案確認長新冠只限重症病患,但大部分人相信「(確診後)病徵愈嚴重,之後出現後遺症的風險愈高」。

香港中文大學醫學院透過網上問卷接觸逾7000名新冠康復者,2022年10月公布結果,初步發現逾九成人曾出現長新冠徵狀,而其中九成於2022年新冠變種病毒株Omicron流行期間染疫,他們長新冠徵狀維持時間較第四波染疫者短。中大醫學院長陳家亮稱,最常見徵狀是認知問題,佔四成;情緒問題如失眠、焦慮、抑鬱亦佔三至四成,另分別有兩至三成受訪者稱經常咳嗽、氣促、腸胃問題、肌肉痠痛和脫髮,整體有四成受訪者是多器官受影響。

常見新冠後遺症……

腦萎縮 損嗅覺記憶

英國牛津大學2022年3月7日在《自然》期刊發表研究顯示,新冠確診者的整體腦部體積縮小,影響最大的部位是涉及嗅覺的海馬旁回(parahippocampal gyrus),縮小1.8%,小腦也縮小0.8%。另外,確診者每年涉及記憶的腦部灰質會額外縮減多0.2%至2%。研究亦顯示確診者的思考能力會較弱。

腦霧、難集中精神學習

香港社區組織協會和兒童權利關注會2022年8至9月向120名曾染疫基層學童調查,51%自稱染疫後有記憶力和注意力問題(亦稱腦霧),其次是極度疲勞(32%);而對學習的影響,23%自稱難集中精神學習,平均受影響時間為1至6個月不等。

增患糖尿風險

美國聖路易斯華盛頓大學學者2022年3月發表研究顯示,過去一年確診感染新冠的康復者患糖尿病風險較無染疫者高40%,可能與新冠病毒引致胰臟損傷或身體免疫反應導致炎症有關。研究報告稱,有1%新冠確診者會患上原本不應患上的糖尿病,即疫情恐令全球出現數以百萬計糖尿病新個案。

腸菌失衡 損免疫力

中大醫學院2021年初研究發現,新冠患者腸道微生態與非患者明顯不同,新冠病人缺乏3種調節免疫力的益菌,例如普拉梭菌及雙歧桿菌數量平均較常人低三至五成。上述兩菌與新冠嚴重程度有關,若腸道益菌愈多,愈少發炎。而新冠患者腸道壞菌亦較一般人多,例如活潑瘤胃球菌、扭鏈瘤胃球菌和擬桿菌屬。研究顯示,新冠患者腸道失衡愈嚴重,病情愈差,亦會增加細胞因子風暴機率。患者身體沒病毒後30天,腸道益菌水平仍偏低,顯示康復者腸道失衡未改善,導致未能恢復自身免疫力,容易持續出現後遺症。

應對長新冠 學者專家建議……

及早求醫減併發症

香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅2022年4月表示,在瑪麗醫院覆診逾3000名新冠康復者中,少於3%出現長新冠,較世衛估算全球約一至兩成康復者出現中、長期後遺症為低。孔繁毅說,西方國家新冠患者長新冠比例可逾四成,估計本港比率較低與確診者較早獲適切治療有助減少併發症有關。他指出,不論出現急性後遺症或長新冠,規律的睡眠和運動均有助改善,呼籲康復者如有需要必須求醫。

中醫食療 調理身體

香港高等教育科技學院(THEi)中藥藥劑學(榮譽)理學士課程主任區靖彤與中藥藥劑學師生於2022年初編輯《新冠肺炎的預防和康復調理食療手冊》,介紹中藥預防、治療新冠及復康調理。團隊推介腦霧(記憶力及專注力減退)患者服用含有枸杞子、龍眼肉等食療調理身體,但強調中醫講求辨症論治,病人病徵及體質不同,治療方法及藥材有異,建議市民如有不適應先向中醫求醫。區靖彤建議市民注意固本培元,調理體質,有助預防或減低再次感染的可能,減輕病徵及長新冠的影響。

設長新冠專科診所

中大醫學院2021年7月成立新冠康復者綜合診所,團隊包括家庭醫學科、腸胃科、精神科團隊,大數據分析員和實驗室人員,院長陳家亮稱,包括約10名教授級人員帶領數十人團隊為康復者提供綜合服務,並冀找出及早診斷、預防和治療長新冠的方案。陳家亮稱,現無專責診所跟進康復者,若他們有不適要自行到不同專科,有氣促去胸肺科、失眠去精神科求醫,費時失事。

陳家亮亦相信腸道微生態失衡或與長新冠有關,會招募約300人參與雙盲研究,一半人服腸道微生物配方,另一半人服安慰劑,並跟進兩年以上,看能否改善長新冠。

加強基層醫療

香港理工大學康復治療科學系講座教授兼系主任曾永康2022年5月19日於《明報》撰文指出,可構思進一步善用基層醫療,包括地區康健中心及康健站,為出現長新冠的市民提供及時而有系統的醫療服務,如為患者制訂清晰的評估指引及流程,市民可更迅速於基層醫療網絡獲得治療或建議;地區康健中心可善用心理評估工具,幫助識別市民的情緒問題,以便轉介跟進。

■模擬試題

說明「長新冠」對社會帶來的潛在影響。(2分)

假如你是政府顧問專家,你建議政府可推行什麼措施以預防「長新冠」為社會帶來的潛在影響?參考資料,說明你的答案。(6分)

研究:接種疫苗

長新冠風險減15%

2022年5月美國有學者於《自然醫學》發表新冠疫苗防止長新冠的效用研究,分析美國退伍軍人事務部的醫療數據庫資料,涵蓋2021年間近3.4萬接種新冠疫苗後仍確診的患者、約11.3萬確診但沒打針患者及逾1300萬沒感染者。

研究發現,曾接種疫苗的患者6個月後長新冠風險下降15%,其中最大好處是減少血栓和肺部併發症,但就神經系統問題、胃腸症狀、腎衰竭和其他疾病的長期風險而言,已接種及未接種者沒有分別。

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[智學公民 第041期]