時事議題:恐怖主義×宗教歧視

【明報專訊】極端主義衍生的恐怖組織活動隨「911事件」為全球熟知。法國、比利時、丹麥和英國等歐洲國家先後遭受恐怖襲擊,雖然美國及敘利亞反對派民兵於2019年3月攻陷極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)在敘利亞的最後據點,但恐襲及其衍生的歧視問題卻從未停止。

◆知識增益

社交媒體成歧視平台

聯合國少數群體問題特別報告員德瓦雷納(Fernand de Varennes)2021年3月在聯合國人權理事會指出,社交媒體已成為仇恨言論、偏見及煽動針對少數群體暴力的平台。他認為社交媒體的內容審核系統須明確及致力保護弱勢和邊緣化的少數民族及群體,並將人權標準納入社交媒體平台的機制。

被形容為「最高法院」的facebook獨立監督委員會於2020年12月1日開始運作,負責審核具爭議內容的去留,自同年10月以來,fb已收到2萬宗投訴,並公布了第一批待審案例,包括馬來西亞前首相馬哈蒂爾聲稱「穆斯林有權殺害法國人」的Twitter截圖。

《衛報》2021年3月報道fb內部提供予內容仲裁員的指引,指引包括可容許表揚「暴力非國家主體」(violent non-state actors)的內容,例如讚揚「伊斯蘭國」(ISIS)這類組織代替了警察維持秩序,有明確提及暴力的內容才會被禁;有專家稱fb打入多國市場卻對當地文化缺乏理解,不應在未理解情况下建立秘密審查規則。◆

聯國:針對穆斯林歧視成常態

聯合國宗教或信仰自由問題特別報告員沙希德(Ahmed Shaheed)2021年3月3日在聯合國人權理事會指出,以伊斯蘭名義發動的多次恐怖襲擊,令不少國家或地區採取不成比例的措施針對穆斯林(伊斯蘭教徒),以至穆斯林被定義成「高風險與危險」群眾,帶來歧視與暴力。沙希德在向聯合國安理會提交的報告指出,各國或媒體對伊斯蘭教的普遍負面描述、針對穆斯林的安全政策等,將助長甚至「正常化」對穆斯林的歧視和暴力。該報告引用2018和2019年歐洲一項調查數據指出,受訪歐洲人平均37%對穆斯林持負面看法。2017年三成受訪美國人對穆斯林群體持負面態度。

罩袍禁令爭議

部分傳統穆斯林婦女會在公共場所戴僅露出眼睛的面紗和穿罩袍。不少歐洲國家已立例禁止蒙面,包括法國、奧地利等。瑞士2021年3月7日舉行公投,以51.2%贊成、48.8%反對通過禁止在公共場所蒙面,包括禁止穆斯林婦女穿戴罩袍和面紗,違者或被罰款約1萬瑞士法郎(約8.3萬港元)。瑞士政府需在兩年內立法和通過新法,生效後意味瑞士人不能在公眾場合完全遮蔽臉部,如商店或鄉間的露天地方,宗教場所例外。若基於健康和安全等理由戴口罩等,則不受此限制。

發起公投的極右政黨瑞士人民黨黨魁奇薩(Marco Chiesa)對公投結果表示高興,稱不希望國內有激進伊斯蘭主義,瑞士人民黨國會成員、公投委員會主席沃曼(Walter Wobmann)說瑞士的傳統是露出臉部,象徵自由。瑞士穆斯林中央委員會則形容有關決定進一步擴大法律不平等原則,傳達排斥穆斯林的信息。穆斯林女性組織Purple Headscarves發言人稱這議案有種族及性別歧視意味。

法國宣稱罩袍禁令基於安全和社會理由,但聯合國人權委員會2018年10月表示,法國相關法例傷害展現宗教信仰的權利,無法保護婦女之餘還可能產生反效果,令她們被邊緣化。

拒納公民身分

印度總理莫迪及所屬印度人民黨自2014年執政以來高舉印度教民族主義,被指針對穆斯林等國內少數族裔及非印度教徒。印度穆斯林人口接近2億,為當地最大少數族群。印度國會2019年12月通過《公民身分修正案》,允許2015年前由阿富汗、巴基斯坦及孟加拉入境印度以逃避宗教逼害的印度教、錫克教、佛教徒等可獲印度公民身分,但穆斯林不包括在內,觸發全國多地抗議浪潮。

內政部長沙阿(Amit Shah)強調,法案並非針對穆斯林,國內穆斯林公民不受影響。外界質疑新法案變相鼓勵其他宗教的非法移民湧入,令穆斯林邊緣化,違反憲法的世俗化原則,旨在讓印度走近莫迪提倡的「印度教國家」。印度總理辦公室國務部長辛格(Jitendra Singh)2020年1月稱,信奉伊斯蘭的緬甸羅興亞人既非來自巴基斯坦、孟加拉和阿富汗3國,又不是新例指定宗教的信徒及少數族裔,不符合獲批公民身分條件,必須離開。

此外,穆斯林佔近三分之一人口的印度阿薩姆邦於2015年2月率先重修「國家公民登記」,惟要求必須有祖先居留證明,結果近190萬名以穆斯林為主的土生土長者因未有保存紀錄及不識字等因素,在國民名冊被剔除,面臨像羅興亞人般的「無國籍」。

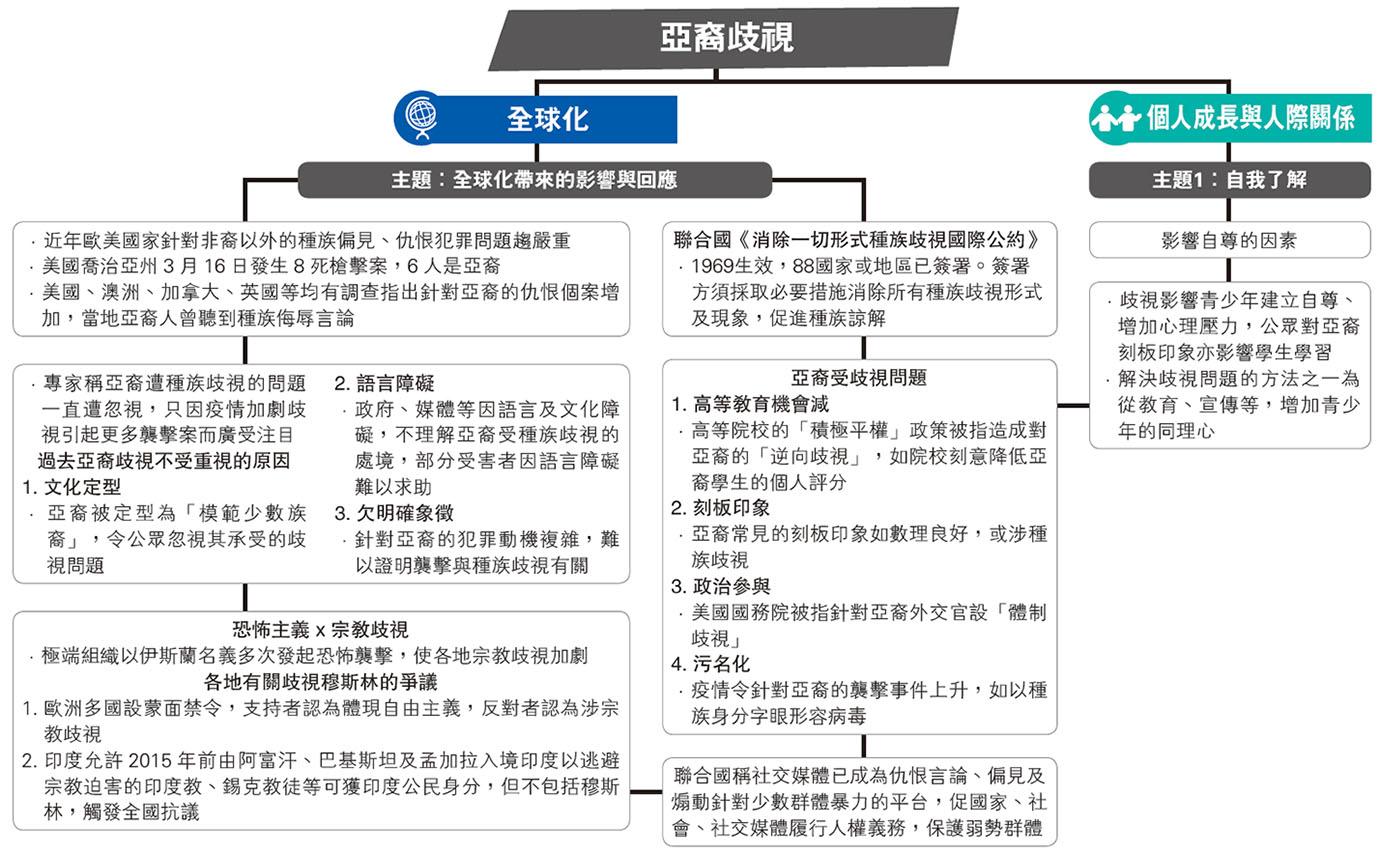

.亞裔歧視(圖)

■模擬試題

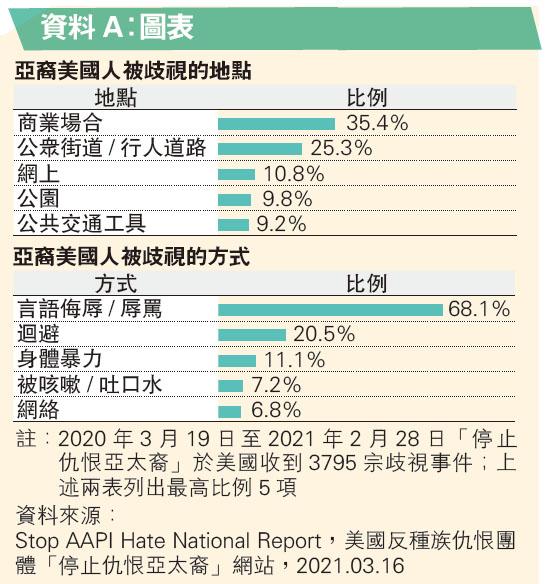

◆資料A:圖表

.亞裔美國人被歧視的地點

.亞裔美國人被歧視的地點

◆資料B:評論(經刪減)

有人說種族歧視源自無知。其實不完整或錯誤資訊也會導致種族歧視。很多人不認為自己存有種族歧視。他們基於自己沒有參與種族歧視活動,便會以非種族歧視者自居。然而,他們沒有察覺自己對於某些種族抱有偏見,亦沒有意識到自己因這偏見而產生的行為、語言或行動,也可能帶有歧視成分。這方面的例子比比皆是:不歡迎某種族的人參與活動、避免坐在看似少數族裔旁邊,拒絕把房屋出租予少數族裔群體,全部是種族偏見和歧視的行為。

為何我們只待種族歧視演化為暴力時才驚覺、才發聲呢?在日常生活中,假若我們看到少數族裔同事遭受輕度冒犯、或某人僅因膚色外表而遭無禮對待,我們應同樣感到不滿才對。只有「杜漸防微」,才可以杜絕種族歧視及其所可能衍生的暴力行為。

資料來源:平等機會委員會主席朱敏健〈「停止仇恨亞裔運動」帶來的反思〉,2021.04.12

◆資料C:新聞報道

近年平機會接獲的種族及殘疾中傷投訴顯著增加,每年宗數由兩三年前的單位數,急增至2017年的逾70宗,當中逾七成涉及facebook帖文和留言。有服務本港少數族裔的機構表示,他們的fb專頁帖文不時有涉及歧視的惡意留言,內容有違反歧視條例之嫌。平機會按法例要求fb提供涉及歧視者的資料,fb並不合作,導致平機會無法跟進投訴,被迫終止調查。fb表示為保障言論自由,亦有既定處理歧視政策,本地用戶資料屬美國總公司管理,平機會需向當地法院申請法庭命令才可獲有關信息。

資料來源:綜合《明報》報道

■資料回應題

(1) 描述資料A所反映的歧視現象。

(2) 參考資料B,指出及說明平機會主席對社會的一項關注。

◆延伸回應題

(3) 為減少種族歧視問題,你是否同意應加強監控網上言論?

(答題指引見另文)

■相關概念

種族歧視(racial discrimination)

宗教自由(freedom of religion)

少數族裔(ethnic minorities)

人權(human rights)

[通通識 第711期]