觀點與角度:文化保育方式

【明報專訊】聯合國教科文組織在2003年10月17日的大會上通過《保護非物質文化遺產公約》,並於2006年生效,目的為保護各國的非物質文化遺產。公約生效後,本港亦展開全港非物質文化遺產普查工作,並於2008年成立非物質文化遺產諮詢委員會負責普查與提供意見。

◆事件背景

本港首份非物質文化遺產清單於2014年公布,共分5個類別,分別為:1)口頭傳統和表現形式;2)表演藝術;3)社會實踐、儀式、節慶活動;4)有關自然界和宇宙的知識和實踐;5)傳統手工藝,合共480個項目。康樂及文化事務署(下稱康文署)於2015年升格香港文化博物館內的非物質文化遺產組,成為非物質文化遺產辦事處,負責處理相關事宜,並於2017年公布本港首份非物質文化遺產代表作名錄。

除了保育與展覽外,康文署2019年起開始「伙伴合作項目」及「社區主導項目」,前者為現有非物質文化遺產的研究與推廣、增補項目調查及研究等提供資助,後者則為必須涉及最少一項香港非遺代表作名錄或非遺清單內項目的相關活動提供資助。

.非物質文化遺產代表作名錄(表)

■評論摘要

保育方式與需求(經編輯刪節)(圖)

希望年輕人嘗試本地飲食文化

「獲列入非物質文化遺產代表作名錄,可見港式奶茶製作技藝值得保留,同時代表它有可能消失。現時人們主要受媒體影響,希望年輕人不要只被潮流牽着走。好不好吃沒有對錯,但大家了解到當中的材料、製作方法,再到歷史文化,才可把奶茶等港式食品保留,甚至令它變得更好。批評也可以,但你要嘗過才可講出原因。」——飲食文學及文化研究學者、嶺南大學中文系講師蕭欣浩

保育傳統需年輕人關注

「感到舊香港文化逐漸消失,決定以文字作見證,以《夕陽餘暉》一書記錄包括線面、上海理髮在內的30個夕陽行業,亦自組每月兩次的本地遊,帶團走入舊舖。希望成為橋樑,助在港外國人打破語言隔閡,亦令青少年欣賞傳統,只有他們關注,這些行業才有機會繼續下去。」——自由身記者、《夕陽餘暉》作者華蓮絲(Lindsay Varty)

疫下更需保障粵劇界

「如果一年一度各區各鄉『神功戲』演出的傳統中斷及消失,相信對粵劇能否保留在聯合國教科文組織的非物質文化遺產名單上會有直接的影響。再者,若『神功戲』演出台前幕後的演職人員因長期失業而不得以轉職,更會直接危害『神功戲』的存活。」——八和會館主席汪明荃

中醫傳承需各方配合

「中醫傳承至今仍取得市民的信任,有賴業界推動專業發展以及政府支持,例如以強制註冊形式象徵一門新生專業誕生、政府資助中醫學位課程的開辦。專業組織廣納新血,讓不同背景的中醫師,一起投入中醫專業的政策討論和推動。近年大學畢業的中醫師數目快速增加,令中醫發展年輕化,年輕中醫師在立法會、媒體討論中醫發展政策,在專業化過程裏會扮演愈來愈重要的角色。」——香港教育大學社會科學系社會學講座教授趙永佳(圖)、新華中醫中藥促進會會立中醫學院院長梁秋容、嶺南大學中醫診所經理鍾偉楊

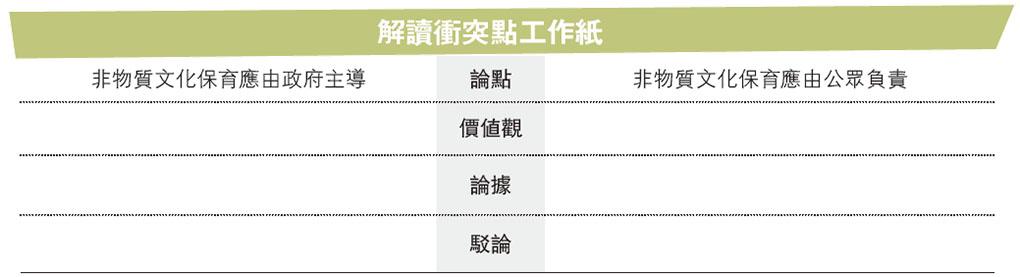

◆解讀衝突點工作紙(表)

◆網上工作紙另設概念闡釋及延伸問題:life.mingpao.com/htm/dl/20210429BY.doc

[通通識 第711期]