大狀稱為免損公眾利益 「合理解釋」仍可作辯護

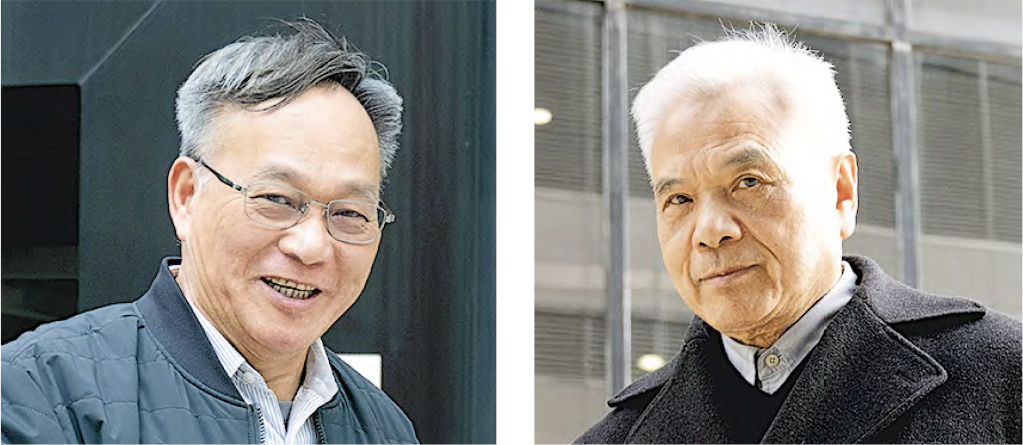

【明報專訊】終院法官昨大多數裁定,只要披露特定對象受調查,足以招致刑責,駁回林卓廷因公眾利益披露資料的說法。曾任廉署總調查主任的大律師查錫我稱,法律目的是保障廉署調查不受干預,避免因泄露而影響蒐證和調查;他認為,若日後有人披露廉署受查人身分或調查內容,以免公眾受損害,仍可引用「合理解釋」(reasonable excuse)為辯護理由。

指既要維護立法原意 又要保障市民知情權

立法局1996年修訂《防賄條例》第30條,訂明有人披露他人因第II部所訂罪行接受調查,就是犯禁;事隔29年,終院昨裁定即使沒披露調查細節,單純披露調查存在,已足夠招致刑責。查錫我分析,法官除閱讀條文表面意思,更要推論立法原意,終院認為若定義太狹窄,無法達至立法原意;他指當局一方面要保障市民知情權,同時要有效對付貪污,從中取得平衡。

終院提及假設情况,若有人捲入兩宗獨立事件,涉第II部罪行受查,同時受並非第II部的罪行調查,不知披露身分會否墮入法網。本案而言,游乃強因7.21事件接受兩罪調查。首席法官張舉能明言議題與案無關,「不表達任何意見」。查錫我認為法院應釐清問題,讓公眾清楚理解法律。

《明報》1996年被指披露調查後得直 立法局修例

翻查資料,《防賄條例》第30條在本港回歸前遭法律挑戰,源自「明報訴律政司」(Ming Pao Newspapers Ltd v Attorney-General of Hong Kong)案。當時《明報》報道廉署就地產商涉聯手投地蒐證,被指披露調查。案件上訴至英國樞密院,樞密院1996年裁定條例不牴觸人權法,但同時指出,因廉署當時的調查僅屬初步,無具體調查對象,裁定《明報》上訴得直。

經樞密院終極裁決,立法局不久修訂第30條字眼,明文禁止向公眾披露疑涉第II部罪行受查人的身分、其受查的事實或任何調查細節。過往違反此例入獄的案例不多,較為人熟知是社民連前主席吳文遠2016年披露廉署調查「馮程淑儀案」,判囚4個月。