奇趣中華:吃魚禁忌

【明報專訊】俗語「無魚不成席」意指設宴不能無魚。因此,凡是中菜宴席,不論普通酒樓,還是高級菜館,菜單均必有魚。如果吃過一邊魚肉後翻轉魚身,小心被長輩責備「無禮」。

吃魚不翻魚

翻魚會被指「無禮」,這與語言避忌有關。根據明代陸容的《菽園雜記》:「民間俗諱,各處有之,而吳中為甚。如舟行諱『住』、諱『翻』,以『箸』為『快兒』,『幡布』為『抹布』。」

吳中即江蘇省蘇州一帶,是著名魚米之鄉,河流、湖泊遍佈,古人習慣划船捕魚、運輸。划船時不但怕駛得慢,更怕翻船,故避諱「住(停滯)」、「翻」等字眼,吃飯時用的「箸」由於與「住」同音,就改稱「快兒」,即今天的「筷子」;用來擦桌子的布原名「幡布」,「幡」與「翻」同音,便改稱「抹布」。翻魚有「翻」字,故有「食魚無反」的古訓,吃魚不把魚身翻轉。

除了蘇州,在山東、福建、廣東、香港等沿海地區,靠海為生的漁民、「蜑家人」也忌諱「翻」字,吃魚不翻魚身;亦有俗語「客不翻魚」,意指到別人家中作客吃飯,切忌翻魚。

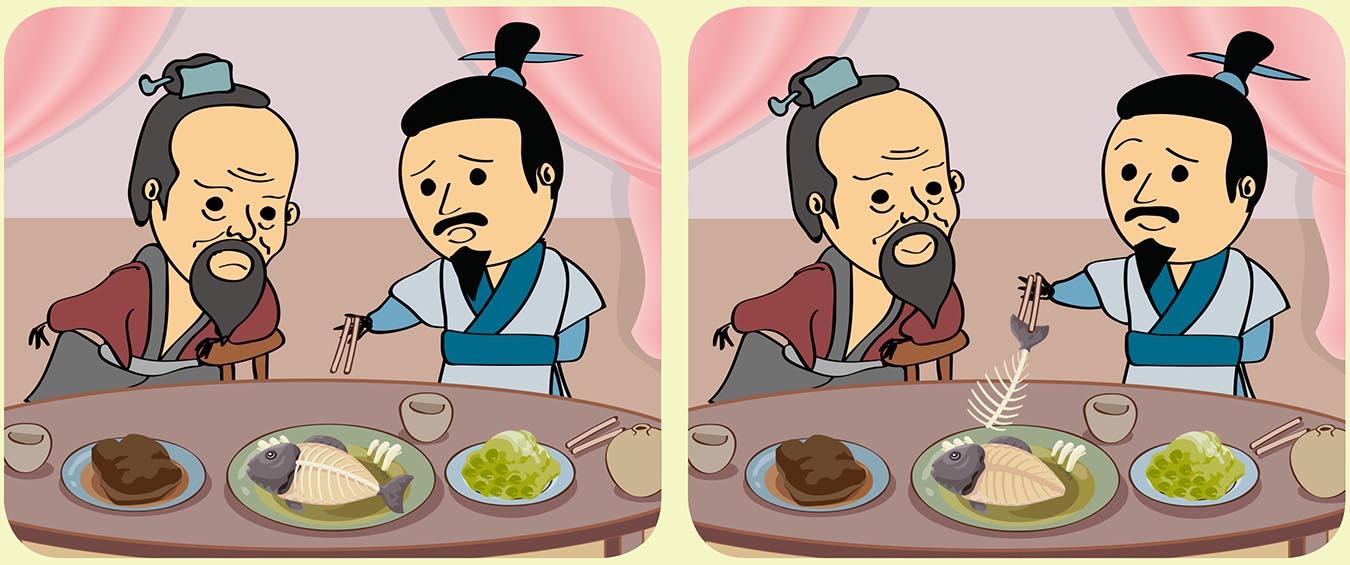

那麼,怎樣才吃到另一邊的魚肉?各處鄉村各處例,有人以委婉語取代避忌詞,邊翻轉魚身邊說「順過來」、「划過來」或「正過來」代替「翻過來」;又有人用筷子夾去魚骨,或以筷子或長鐵匙挑起魚骨,再用湯匙刮出魚肉,避免翻魚。

現在漁民減少,已漸少人講究「食魚無反」。(圖)

■學一學

蜑家人(蜑,粵音「但」)

蜑家人泛指以船為家,常年居住船上,於海上漂泊,捕魚為生的社群。他們主要分佈於廣東、福建、廣西、海南等區域。現時大部分人已到岸上生活,水上人傳統逐漸式微。

「好頭好尾」

除了不能翻魚,團年飯桌上必定有魚,取「魚」和「餘」的諧音,象徵年年有餘,各人只吃魚身,魚頭和魚尾留待第二天才吃,寓意來年「有頭有尾」或「好頭好尾」。

■語文知多點

鯉躍龍門

團年飯的魚也有寓意。吃鯉魚寓意如意吉祥、魚躍龍門。魚躍龍門又名「鯉躍龍門」、「鯉魚跳龍門」,是古代民間傳說。傳說中,黃河的鯉魚只要跳過龍門(即山西和陝西之間的黃河峽谷),便能「進化」為龍,升天飛翔。後來,這故事用作比喻人成功後飛黃騰達。

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[中華小學堂 第002期]