讀通文言:反對偃旗息鼓的先聲〈唐河店嫗傳〉——〈六國論〉的延伸閱讀

【明報專訊】讀〈六國論〉,不能單看六國和秦的時代背景,要同時了解作者蘇洵的寫作背景。北宋仁宗年間,面對西夏和遼國兩大強敵,朝廷為免戰爭爆發,向兩國贈予大量歲幣,以換取短暫的和平。作者蘇洵為免直斥朝廷,表面上討論六國滅亡的原因,其實借古諷今,借六國賂秦而亡,暗諷北宋的統治者苟且偷安,令邊患更為嚴峻。這種論調,早在宋太宗時已經存在,王禹偁的〈唐河店嫗[粵音「瘀」(jyu2)]傳〉就是當中的先聲。

■〈唐河店嫗傳〉

寫作背景

在北宋初期,宋太祖和宋太宗積極北伐,降服北漢。太宗乘勢攻遼,劍指燕雲之地,但其間損兵折將,宋軍被擊退。朝廷防守為重,不會主動挑釁敵人,以歲幣換取和平。

宋太祖去世後,太宗繼續統一天下大業,後來揮軍燕雲十六州,但多次被遼軍擊退,精銳盡失,太宗的箭患又未癒,軍隊唯有改為原地防守。當時正直的諫官王禹偁被召入京,寫一〈唐河店嫗傳〉講述對戰爭的看法。

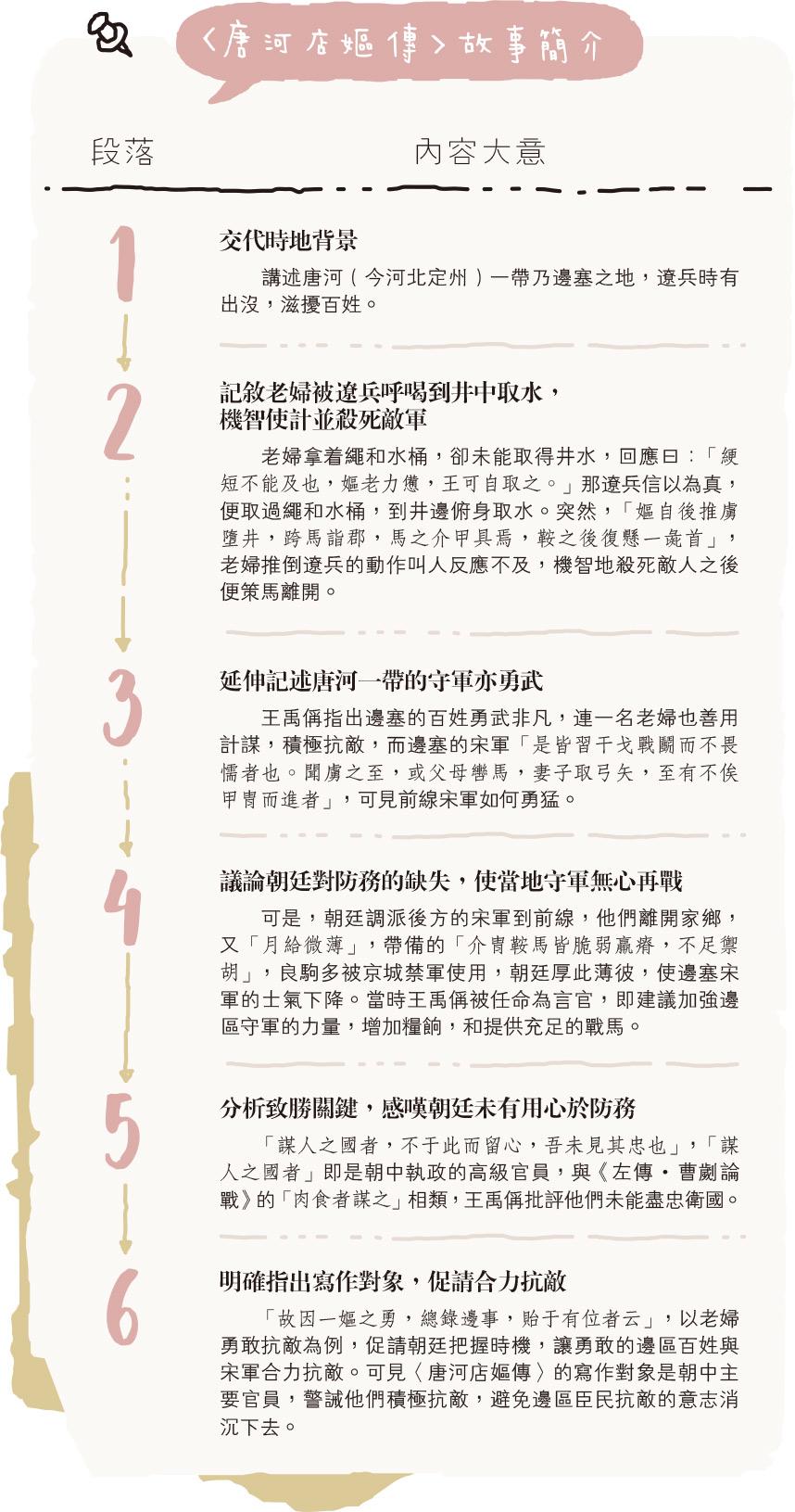

■〈唐河店嫗傳〉故事簡介

(圖一)

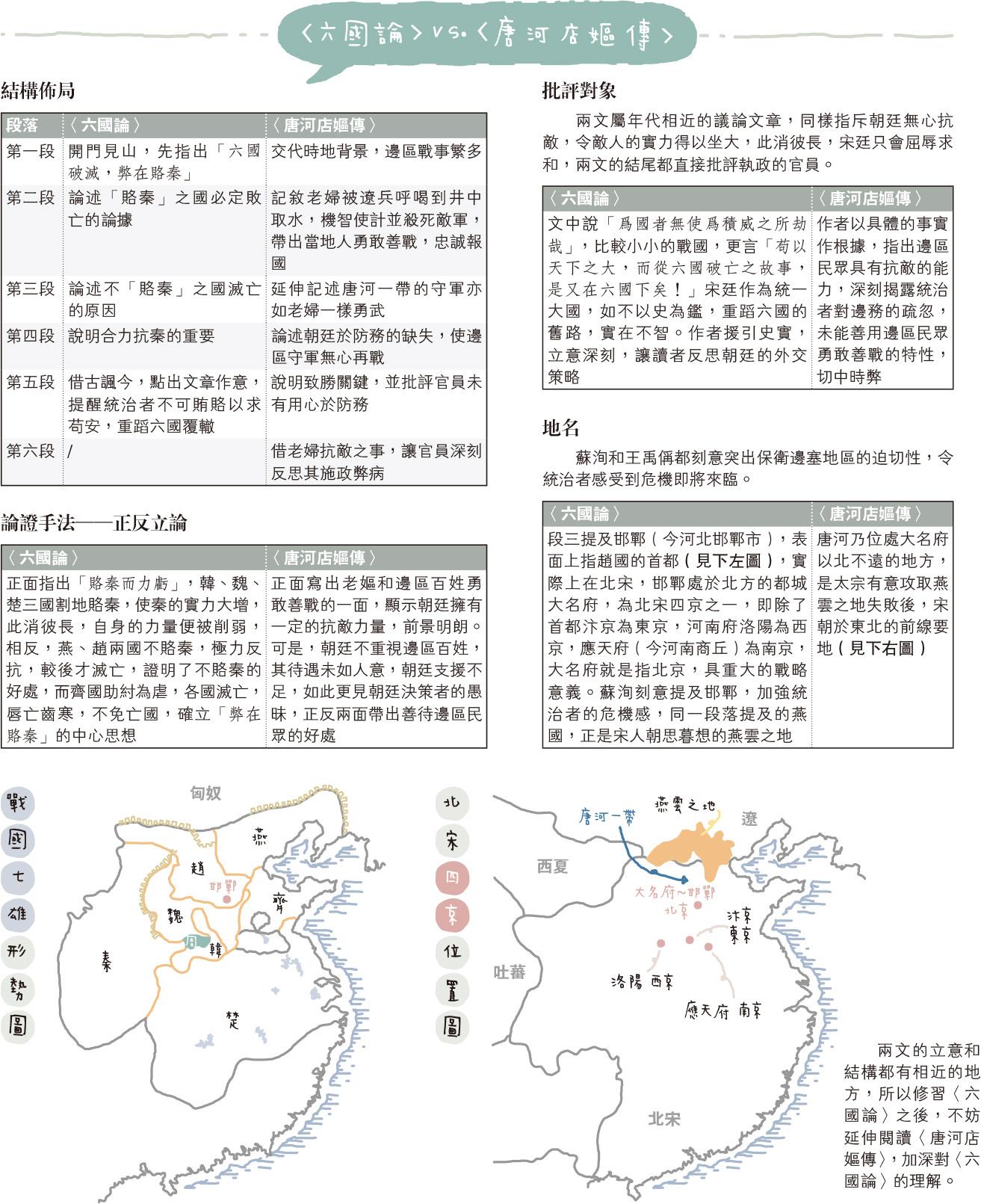

■〈六國論〉vs.〈唐河店嫗傳〉

(圖二)

■思考題

問:〈唐河店嫗傳〉段二提及的「彘首」是指什麼?作者運用這個詞語的用意是什麼?

答:「彘首」解豬的頭部,實貶指該遼兵的首級。老婦殺死敵人之後策馬離開,馬身上鎧甲已備,馬鞍後還懸着遼兵的首級。作者流露出愛國抗敵之情,亦具有敵我不兩立的報國情懷,所以貶斥敵方,抒其不憤。

文:麥宇翰博士

(香港大學中文學院哲學博士。從事教育工作近二十年 於喇沙書院任教中國語文及中國歷史科達十六年 現為香港教育大學講師)

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[星笈中文 第073期]