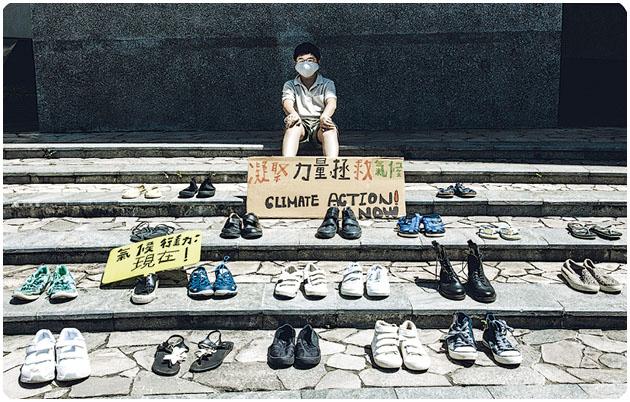

議題close-up:年輕力量救氣候

【明報專訊】環保對你而言是什麼?是潮流、麻煩、還是社會責任?年紀輕輕的劉衍一(Lance)從小關注氣候變化,曾經在香港發起「為氣候罷課」,在社區推廣環保。儘管現時他舉家移民英國,仍然不忘宣揚環保信息。同樣關注氣候問題的陳天藍(Hermia)及張剛維(Mark),更遠赴英國格拉斯哥參與第26屆聯合國氣候峰會(COP26),直接向各國官員提出減碳措施的建議。

.答:

.低碳想創坊青年代表陳天藍(Hermia)

.低碳想創坊青年代表張剛維(Mark)

.氣候行動家劉衍一(Lance)與父親劉錦邦(Gabriel)

.問:《通通識》

問:你們因何關注氣候危機?

Lance:曾看瑞典環保少女通貝里(Greta Thunberg)的影片,她提到「若你還不為地球行動,這個世界會大亂」,我立即想到:若我們不行動,淺水灣、尖沙嘴、機場等會因海平面上升而淹沒,而且會出現極端天氣,如山火、海嘯等,因此令我更關注氣候變化問題。

Hermia:一開始是接觸素食主義,讀大學時留意到香港護鯊會等關注保育的團體,結果就如滾雪球效應一般,因而認識到更多環保議題。

Mark:高中時曾到斐濟做義工,斐濟是深受氣候變化影響的島國,近年海平面升高,面臨下沉危機,這些情况是身處香港的我們難以經歷的。加上在大學認識一班來自世界各地的朋友,彼此聊天時常談起環保議題,便更關注氣候問題了。

問:平日會如何實踐綠色生活?

Gabriel:我們購買了混能車(Hybrid Car,即傳統汽油車加入電池及摩打)代步,走短程、日常出行時可以選擇充電,長途車程則用汽油。我們取車時(英國)剛出現汽油短缺,當其他人都(在油站)排隊等待入油時,我們很慶幸能「避過一劫」。

Hermia:我現時是蛋奶素食者,除了吃素,平日亦會做垃圾分類和購買二手衣服。

Mark:我也會做垃圾分類,而且出外時會自備容器盛裝餐點或飲料。

問:如何看香港的綠色文化?與其他地區有分別嗎?

Hermia:我是素食者,所以特別關注綠色飲食,發現英國餐廳的素食選擇比香港多。以我在香港所讀大學飯堂的餐廳為例,有時只提供一款素菜選擇,而且味道和賣相都不討好。

Mark:我發現各地區的文化特性會影響當地綠色文化發展,如香港着重考試文化,環保議題在中學生心目中或許只是考試內容,他們不太會關心環保資訊。但在外國,不少推行氣候行動的人正正是中學生。旅途中我們遇見一個17歲波蘭女生,她有參與COP的經驗,這次更是以政府名義到場,我們發現政府取態、文化,深深影響氣候變化行動的進程。

Lance:在香港街頭請願時,發覺港人對環境保育的知識較貧乏,我通常會跟他們談論近期熱門的議題;英國人普遍環保意識較高,不必跟他們講解氣候變化的由來、嚴重程度等,反而較多談及政府的環保政策,而且當地商家流行以可持續發展理念作生意招徠。

問:Mark與Hermia曾參與COP26,你們是如何編排行程?

Mark:我們以觀察員身分參與峰會,每天工作是參加氣候談判,了解各國對議題的取態後與國家代表聯絡並提交意見書,以及見證簽署條約的過程,每天會有12小時留在會場整理文件。當天才會得知即日大會流程,若遇到感興趣的議題演講便去留意。

問:COP26中有什麼令你們印象深刻的事?

Hermia:這趟旅程真令我大開眼界,見識到「有膽識」是非常重要。有其他觀察員會親自到各國領事的房間敲門要求談判,我們一直沒想到能這樣做。另外,在會場很少看到亞洲面孔,所以我們組織了亞洲氣候青年聚會,與來自韓國、台灣等地的年輕人交流。台灣代表說他們曾舉辦以「高碳排產業的畢業典禮」為題的遊行活動,發表氣候宣言及呼籲民眾關注氣候問題,啟發我們思考日後宣傳活動的方向。

Mark:最印象深刻的環節,是最後一天舉行的人民會議(Conference of People)。會議讓各民間代表表達想法,例如原住民的演講中提到,他們向來與大自然共存,卻深受氣候危機的影響。他們的訴求很單純,只想擁有最基本的人權、能在安穩的環境下生活,然而他們的權益不受重視,亦未能獲得在談判桌上發言的機會。

問:如何計劃接下來的環保宣傳活動?

Lance:來到英國後,我也曾到街頭請願數次,但會再深入了解英國的環保政策才計劃行動。

Hermia:我認為大學應正視剛才我所提到的素食問題,(我正)考慮在大學向學生派發問卷,了解他們對素食的看法,收集數據後再與學校商量如何推廣素食文化;其次希望爭取讓本港大學團隊帶領年輕人參與如COP等不同的國際氣候事務會議。最後是積極發展我和Mark有份創建的Network of Environmental Student Societies(NESS),鼓勵年輕人關注氣候變化。

問:你們認為香港政府在環保節能方面的工作做得足夠嗎?

Mark:港府的環保政策主要圍繞基建工程,較少注重教育。我認為政府應保障大眾有學習環保知識的權益,教育大眾環境保育的重要,例如參考意大利的做法,把氣候變化納入各個年級的必修課程。

Hermia:《香港氣候行動藍圖2050》中,我們發現政府很少計劃以人為本的措施,例如沒有推出能夠協助基層和弱勢社群適應氣候變化的新措施。在COP26,我們看見各國談判員、環境團體會通過談判或游說先保障人權,繼而再討論。

Gabriel:與港府相比,英國的環保政策較為全面。以住屋政策為例,英國所有樓房會因應房子的節能裝置給予節能分數(Energy Efficiency Rating),分為A至G評級,如安裝太陽能發電板、雙層玻璃窗提升保暖功能等,可提高樓房的節能分數,分數評級將影響樓房按揭的比率和所支付的能源費用。

問:你們對「環保」這議題有何期望?

Mark:希望香港政府做好青年議會,給予青少年更多發聲機會。

Lance:期望全球氣溫盡量不會上升超過2℃。

Hermia:希望能建立亞洲關注氣候變化問題的青年網絡,增加亞洲國家之間的合作,或會共同舉辦關注氣候活動。我最大的期望是:當我們活到50歲時,不需再擔心環境問題,可以安心養老。

文:曾卓盈

圖:受訪者提供

(本刊發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[通通識 第741期]