時事中文:長者互助的力量

【明報專訊】新聞事件

聖公會福利協會屬下將軍澳安老服務大樓2017年起在區內推動「織福:長者互助發展計劃」,引入「時間銀行」概念,長者為其他長者提供陪診、家居維修等義工服務,可換取時分,亦可憑時分兌換照顧服務。年逾八旬的家興伯伯憑着手藝及開班教學掙取不少時分,曾以時分換取有木工經驗的長者協助修理廁所門、郊遊,也主動捐時分予有服務需要的長者。發起織福計劃的社工柯明蕙表示,時間銀行扭轉長者傳統受助角色,就像家興透過才幹兌換照顧服務,受助之餘亦助人,達至老有所為,「他們會開心及活得有尊嚴」。

〔節錄自〈靠手藝掙時分換服務 長者藉「時間銀行」互助〉《明報》2021.08.31〕

■知多點

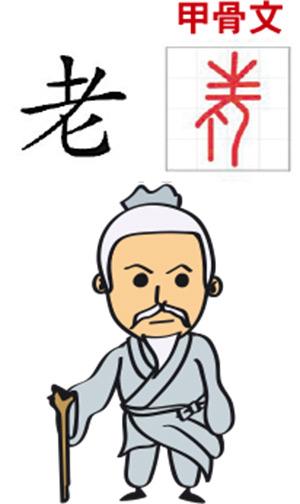

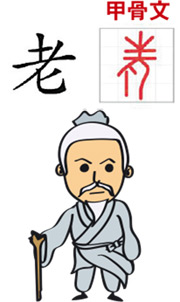

三隻腳是老?

如果要以一件物品代表長者,同學會想到什麼?白髮還是老花眼鏡?希臘悲劇《伊底帕斯王》中有一條謎題「什麼東西早上用四條腿走路,中午用兩條腿走路,到了晚上用三條腿走路?」謎底是人,當中以三腿走路是象徵老人撐着拐杖的樣子。中文字「老」亦是如此造出來。「老」的甲骨文本義是老人,是象形一個駝背、長髮、持杖的儀態,左下的「丨」就是手杖,可見手杖是耆老有代表性的物品。(圖一)

古代「長者咭」

年滿六十五歲或以上的香港居民均可以申請長者咭,方便長者享用政府部門、公共機構等優先服務。漢朝也有「長者咭」,但它不是一張卡片,而是一支杖。

漢朝時,每逢秋天的第二個月,各地區都會進行「案比」(類似現今的人口普查),凡是年滿七十歲的老人,朝廷會授予玉杖,長九尺,頂端有斑鳩鳥裝飾,所以又被稱作「鳩杖」。此外,也為老人提供飲食,八九十歲的老人,還會有額外的賞賜。其實早在先秦時期已經有「賜杖餔糜粥」的做法,可見古人敬老養老的儀俗。

■小遊戲

阿迪伯伯因年紀老邁,老眼昏花,看不清楚報紙上的字,他以時分換取了讀報服務,請同學圈出正確讀音,為他讀出報道。(圖二)

(答案見另文)

[智叻中文Smarties' 第471期]