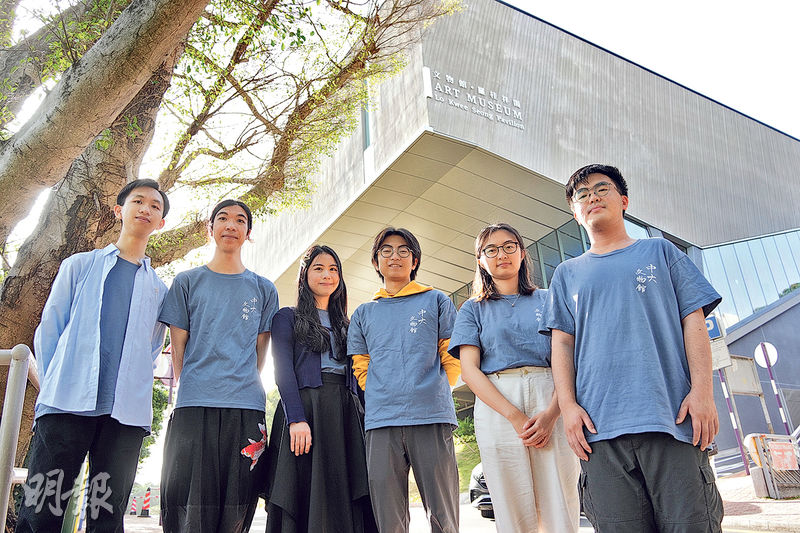

中大文物館更新 面向年輕人 多推校園活動 261人申做學生大使

【明報專訊】沿斜坡走上中大本部校園,途經文物館新翼,學生相聚館內咖啡廳。「以前訪客年紀較大……好多學生可能4年都無踏足文物館」,中大文物館助理主任林潤恒說這非館方樂見,遂趁新翼「羅桂祥閣」3月底開幕,舉辦一系列面向年輕人的活動。他稱,今屆學生大使計劃報名達破紀錄的261人,背景橫跨傳統文科、人工智能、物理等,盼跨界推廣傳統文化。

「以前外界思考個館入唔入得㗎」

中大文物館以往多舉辦學術講座。林潤恒說,該館近月新推校園活動,包括建築導賞、生活市集、戶外解謎遊戲、音樂表演。當中「神秘巴士校園遊」邀請記錄老香港的攝影專頁「香港遺美」、「散步學」城市研究學者黃宇軒等帶學生探索中大角落,貼近年輕一代喜好,也嘗試加深與校園連結,接觸年輕中大人。林形容迎來「新氣象」,「以前(外界)會思考,我哋個館入唔入得㗎」,但館方期望文物館不止做傳統文化,也歡迎學生發掘新體驗,日後將延續這些活動。

今屆文物館大使計劃接獲261份報名。林潤恒說以往着重讓學生幫忙,現在加入講座、工作坊等體驗,例如展覽空間和視覺設計、拍攝展品,吸引來自67個課程的中大同學報名,包括修讀人工智能(AI)的趙梓充。趙熱愛逛展覽,曾以文物館璽印展品的紋理為靈感,用AI製出一副象棋。他形容AI「獨木難支」,需配合應用場景,文化工作有豐富潛力結合科技。

報名者涉67課程 AI生盼助提升遊館體驗

趙梓充認為AI價值超越單純提供搜尋結果,可創造嶄新博物館體驗,「會否用AI生成一個動畫?互動式體驗時,用家畫一個字,會否變成王羲之字體?」他又舉例可設計詩詞「懸浮」在館內,生成虛擬李白吟詩作對。他說重點是掌握文化價值,平衡古今美感。

計劃也吸引傳統文科生。修讀人類學的梁泳欣稱,她在館中學會瓷器知識,正好在本科實習時派上用場;歷史系學生黃皓峰則說文物助他了解文獻。現今社會提倡AI融合文化,要文科生追上科技潮流辛苦嗎?黃直言「有少少」,始終傳統學科出身;梁則說科技豐富思考面向,「傳統學科着重研究文物資料,但研究完無人睇,係無意思」,要以創新讓人看懂艱澀知識。

讀物理的何善瑋則透過計劃接觸主修以外的知識,增進溝通技巧。他即席示範玉璽展的導賞開場白,翻出新亞書院等印章並分析箇中特色,將日常融入導賞。