港大研究尋染色體三體症與胃癌關連

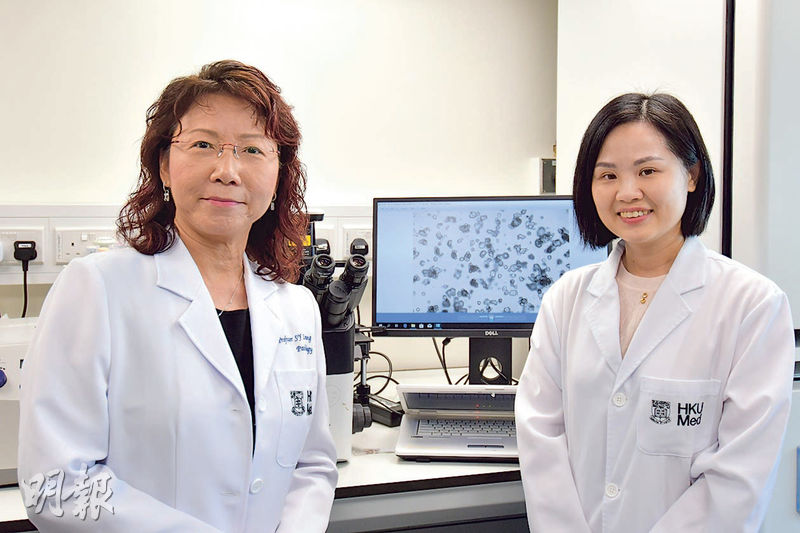

【明報專訊】胃細胞出現腸細胞形態(又稱「腸化生」)是胃癌高危因素。港大醫學院2015年起分別透過類器官及基因測序研究,均發現有「腸化生」病人出現染色體增加的情况,並發現本地胃癌患者較常人多一套染色體,即「染色體三體症」。港大醫學院病理學系主任梁雪兒指出,若腸化生與染色體三體同時存在,患胃癌風險特別高。團隊正繼續研究,長遠冀透過快速測試界定腸化生患者的風險水平,並開發逆轉腸化生藥物,預料需時或長達10年。

腸化生兼三體 患癌風險增

中國人有兩成有腸化生徵狀,即胃黏膜演化成類似腸黏膜上皮細胞,此徵狀一直被視為胃癌癌前病變階段之一。港大病理學系2015至2025年透過47名胃癌患者組織培養70個類器官,觀察腸化生演變過程,發現患者的胃細胞組織演變成混合型細胞。

港大病理學系助理教授甄凱寧稱,這些混合型細胞靈活多變,適應力強且十分混亂,會出現其他器官細胞的基因特徵;這些細胞不需細胞膠質,可自行懸浮及生長,其表徵就如癌細胞,相信是處於癌前狀態。研究又發現,腸化生患者細胞中,約三分之一出現第20號染色體增加。團隊解釋,普通人細胞一般擁有父親及母親兩套染色體,但如基因被驗出額外有一套染色體,便是染色體三體症。

團隊進而於2017起聯同英美的研究所做另一研究,以1000個胃黏膜組織做全基因測序及靶向測序,在部分胃癌患者組織中發現較常人多一套染色體,當中一名64歲本港胃癌病人的75%胃細胞,包括第13號及第20號染色體均出現「三體」情况。

有胃癌患者疑12歲已現「三體」

梁雪兒相信,病人從少年時期已出現染色體三體症,其中第20號染色體於12歲出現,估計部分人可能接觸過感染性的病原體,並相信患者有慢性發炎。甄凱寧補充,一直已知的幽門螺旋菌可能是病原體之一。

研究團隊認為,任何人如同時帶兩個特徵,即腸化生及第20號染色體出現三體症,患胃癌風險特別高。團隊長遠冀透過快速測試界定患者風險水平,開發逆轉腸化生藥物。

研快測篩查料尚需10年

冀開發藥物逆轉腸化生

目前本港並無大規模、由政府提供的胃癌篩查計劃,今次研究成功識別甚高危患者,被問及是否有助為高風險重點群組人士精準篩查,梁雪兒稱認同可為篩查提供依據,但相信由尋找胃癌「標誌物」去到轉化成簡單測試,或需長達10年。

另外研究發現,一般60歲人士的胃腺體中,基因細胞有約1800個出現突變,但腸化生患者突變數目可達4000至6000個,進一步印證腸化生可令患癌風險增加。

明報記者 陳展棋