議題close-up:電影《焚城》探討電子垃圾危害

【明報專訊】香港每年產生約7萬噸電子廢物。電子廢物含輻射物,近日上映的電影《焚城》以電子廢物引發輻射事故為題材。該片導演潘耀明認為,每個人均有責任妥善處理電子廢物,盼電影能使電子廢物議題獲更多關注。

文:方綺婷

圖:劇照、資料圖片

電影《焚城》故事講述香港是全球電子廢物主要回收點,有不法商人把有害的電子廢物送至香港牟利,最終電子廢物回收場意外發生大火,導致輻射泄漏。同時因颱風即將吹襲香港,由於銫-137可溶於水,若不及時處理,颱風可能使輻射擴散至全港。

電影提及的軟金屬銫-137,可釋放伽瑪射線,主要可用於放射治療、校對輻射檢測設備,但它同時具龐大破壞力,在環境半衰期長達逾30年,生物半衰期則約70至100天,意即環境需要30年、人體需要70至100天才能把銫-137的輻射減半;人體接觸過量銫-137會導致急性輻射綜合症,並出現噁心、嘔吐、皮膚燒傷、內出血等症狀,大部分倖存者亦會患上白血病和其他癌症等併發症。

巴西戈亞尼亞事故 250人現輻射污染症狀

《焚城》電影部分橋段參考巴西戈亞尼亞事故,電影亦有提及事故帶來的危害。1987年,巴西放射治療中心搬遷期間,兩名賊人偷走含有銫-137的放射治療儀器組件,並轉賣予回收商。回收商發現銫-137的粉末在黑暗中會發出藍光,邀請親屬、鄰居及好友到家中參觀,眾人以手觸摸並塗抹在身上,又贈送給自己的兄弟,回收商的女兒更吃掉沾有粉末的雞蛋,最終眾人出現輻射污染症狀。經專家檢驗證實粉末為輻射物,巴西約11.2萬人接受檢測,近250人出現幅射污染症狀、4人罹難,該地區亦發現大範圍輻射污染,需要拆除高污染區的房屋,並移除泥土表層。

香港曾遺失銫-137 至今未知去向

《焚城》電影監製何韻明出席座談會時表示,縱使香港未曾發生輻射事故,但香港曾發生銫-137遺失事故,電影劇情並非沒有可能發生。

2008年聯合醫院遺失一支用來檢查放射同位素測量儀器準確度的銫-137液體,該放射性液體原本存放在醫院內一上鎖房間中,當部門職員檢查時,發現該放射性液體已經遺失,至今未知去向。

導演潘耀明出席同一座談會時稱,人人都要為處理電子廢物負責,如在更換電器、手機時可多想一步,關注衍生出來的電子廢物及後續處理方式,不要隨意棄置舊電器和手機,做好電子廢物回收。

◆「四電一腦」舊產品強制回收

本港設廢電器電子產品生產者責任計劃,市民購買「四電一腦」新產品(即空調機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器)時,法例要求銷售商須為他們安排免費上門回收同類舊產品的服務。2024年7月1日起,容積不超過900公升的雪櫃、洗衣量不超過15公斤的洗衣機、獨立式乾衣機及抽濕機已納入「四電一腦」計劃。

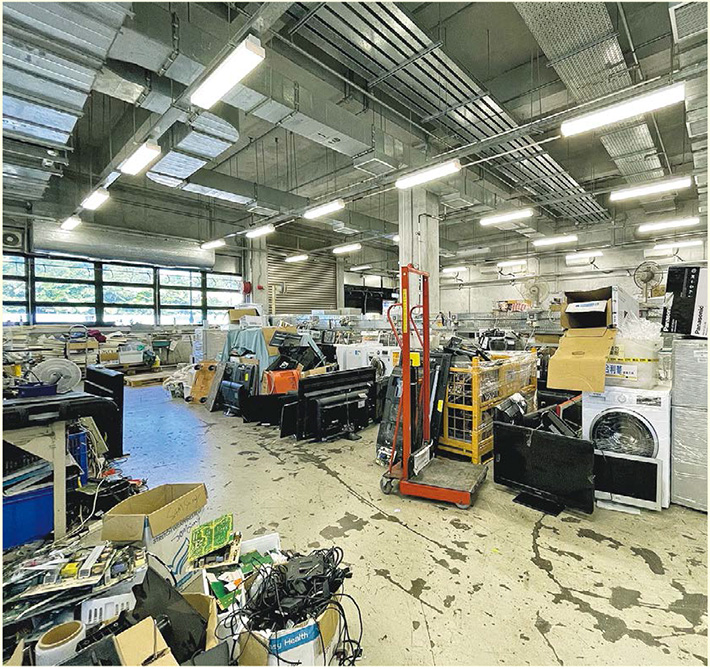

位於屯門環保園的WEEE·PARK(廢電器電子產品處理及回收設施),除設有復修工場,將收集到而仍可運作的電器修復成「再生電器」,以轉贈給有需要的家庭外,並採用先進工序,將「四電一腦」透過除毒、拆解和循環再造等工序,轉化為有價值的二次物料。2023年WEEE ·PARK共處理21,344噸廢電器電子產品,總物料回收量18,472噸。

◆環保署海關打擊非法進口有害電子廢物

《焚城》電影監製何韻明說,電影拍攝前曾蒐集資料,有本地傳媒2016年報道,美國環保組織Basel Action Network(BAN)於2015年將約200個追蹤器裝在美國有毒電子廢物包括打印機、LCD顯示屏及CRT顯示屏上,最終有51件,近八成的離境電子廢物入境香港,主要分佈在元朗及粉嶺的偏遠鄉郊。

環團曾揭美電子廢物流入港

環保署於2016年6月發聲明回應該報道稱,已聯絡BAN,要求提供其掌握的資料協助調查,並促請其同步將相關資料提供予美國的執法部門,以加強從源頭堵截有害廢物出口。環保署亦會與美國環保當局聯繫,以了解其跟進有關報道的情况等。

就打擊非法進口有害電子廢物,環保署發言人於2021年3月稱,自2018年內地逐步禁止進口多種廢物,以及香港「四電一腦」電器廢物進出口管制生效後,環保署與香港海關不斷加強抽檢經船運及空運到港的可疑貨物,並於2020年下旬將相關執法工作逐步伸展至各陸路口岸。據環保署紀錄,2019年及2020年分別成功檢控53宗及52宗非法進口有害電子廢物,較2018的36宗顯著增加47%及44%。

未經許可進出口有害廢物屬違法

廢手機顯示屏、廢手提電腦顯示器、廢平板電腦顯示屏和廢電池等有害電子廢物,含多種重金屬和其他有毒化學物質,受《廢物處置條例》規管,不當處置會危害環境及公眾健康。根據《廢物處置條例》,除非事先領有有效許可證,任何人進口或出口有害廢物即屬違法,初犯者最高可被判罰款20萬元及監禁6個月,再犯者更可被判處罰款50萬元及監禁兩年。

(主要學習重點:可持續發展)

■基礎知識

Q:什麼是電子廢物?

A:《巴塞爾公約》將電子廢物分為有害及非有害。非有害的電子廢物,如電腦主機等,國際間一般都視為無害的回收物料,准許進出口作循環再造及回收用途。至於有害電子廢物,如液晶顯示屏等,被本港《廢物處置條例》列為受管制的有害廢物,其進出口受到許可證制度嚴格監管。

政府政策是嚴禁有害電子廢物進口,本地出口有害電子廢物須按《巴塞爾公約》的原則考慮,申請者在取得相關進口國家的批准下,可以運到外地例如日本或韓國,並透過合適處理設施循環再造這些有害電子廢物。

Q:什麼是《巴塞爾公約》

A:《巴塞爾公約》於1989年訂立,旨在保障公眾健康,保護環境,以免受到有害廢物影響,其主要措施包括規定在開始越境移運有害或其他受管制廢物之前,必須事先知會所有有關國家,並徵得當地主管當局的書面同意,防止非法轉移廢物。中國是《巴塞爾公約》締約國之一,這公約亦適用於香港特別行政區。

(本刊發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[公民學堂 第082期]