書到用時:杜斯妥也夫斯基 在人身上尋找人

【明報專訊】這個世界,有人美心善的氣質美女,也有文質彬彬的謙謙君子,但社會上有更多毫不華麗、活在暗處的人,例如病人、窮人、罪人、「白癡」……而這些人反而正正是杜斯妥也夫斯基筆下的重要題材,他的作品《罪與罰》、《白癡》、《窮人》、《地下室手記》,無不以這些「邊緣人」為主角,正因處在生活的邊緣,苦難和掙扎特別多,能激發出的人生大哉問亦龐大深刻。在《卡拉馬助夫兄弟們》的故事中,同樣面對複雜的人性理解及道德判斷。

【大師之評】

「我們所說的善良,是指那種看到非常悲慘的情形時不忍直視的感情。但杜斯妥也夫斯基不會移開視線,而是直視他,並與受難者一起痛苦。」

——日本名導黑澤明,曾改編其作《白痴》為同名電影,於1951年上映。

「這四個人:格里帕策、杜斯妥也夫斯基、克萊斯特、福樓拜,我認為他們都是和我有血緣關係的親人。」

——《變形記》作者、獲譽為20世紀最具影響力的捷克作家卡夫卡,於1913年寫給戀人的信提到。

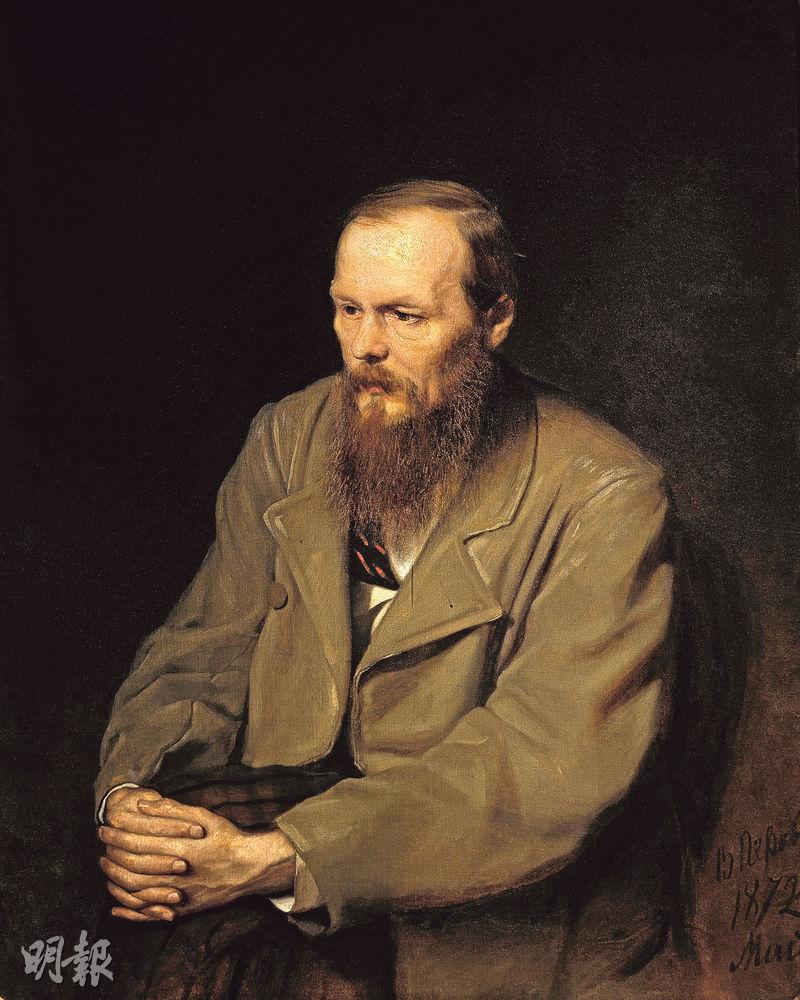

死裏逃生被流放的「死刑犯」

杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoevsky,1821-1881,又譯陀思妥耶夫斯基),出生於俄羅斯莫斯科,自小患有癲癇。雖屬貴族之後,然而家世並不特別顯赫,在他青少年時期,母親病故,身為軍醫同時是酒鬼、有暴力傾向的父親也被殺身亡。他求學時期於軍校就讀,畢業後曾任軍事工程師,退伍後開始寫作,第一部小說《窮人》20多歲寫成,諷刺的是他寫這作品正是因為「窮」——過於揮霍、加上賭癮,故為了掙錢而寫小說。《窮人》讓他一鳴驚人,陸續有作品面世,卻沒有讓他愈來愈富有,而是死刑在等着他。

他加入一個當時被政府評為有激進思想的文學組織,及後遭拘捕並判處死刑。在聖彼得堡的廣場上,杜斯妥也夫斯基在宣讀判詞後等着處決——但原來沙皇早已赦免他的死罪,只是為了樹立君威,繼續按死刑的流程,直至最後一刻才宣布流放西伯利亞。流放近10年後,他雖恢復身分,但財產被沒收、期望以賭賺錢照顧家人等原因令他再次陷入財困,更一度要出國避債。最終他回國,並持續寫作至病逝。

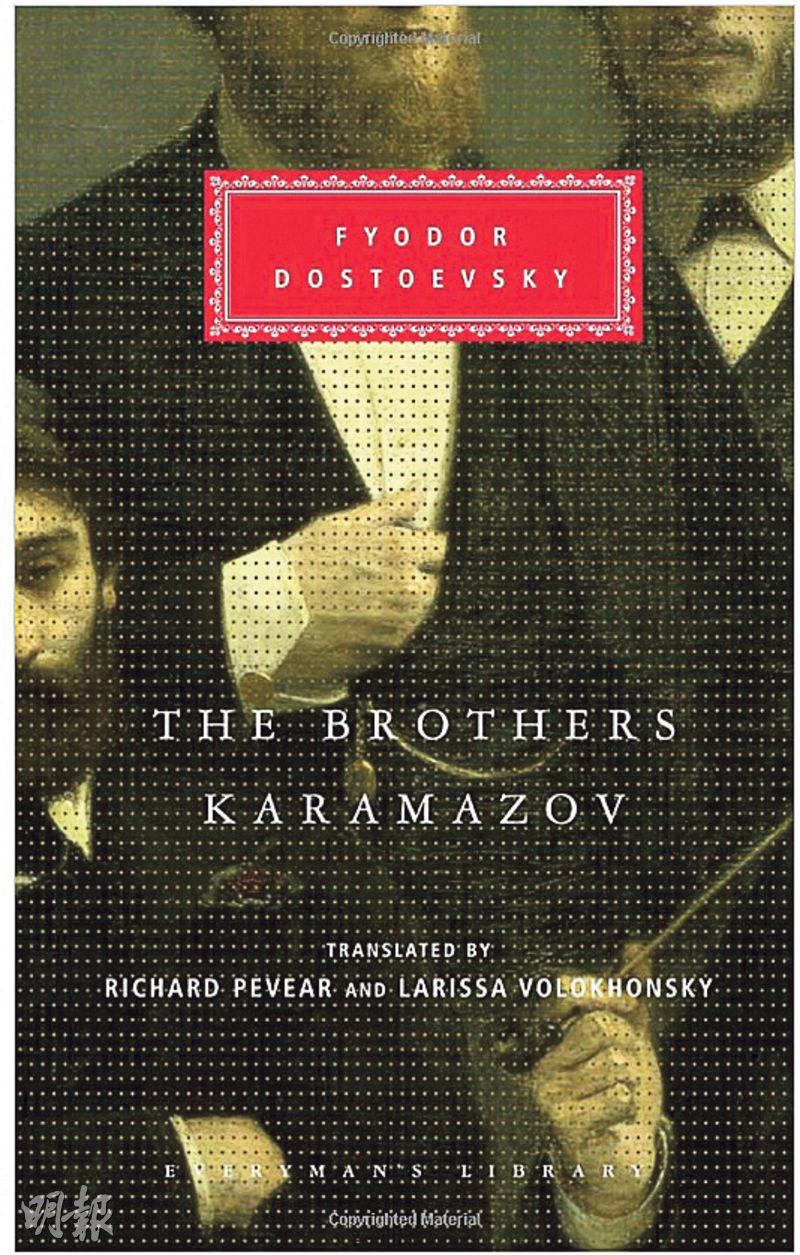

誰殺了父親?

《卡拉馬助夫兄弟們》是杜斯妥也夫斯基經歷死刑及流放後寫成的故事,亦是他人生最後的作品。最先於俄羅斯的文學雜誌The Russian Messenger連載,及後獨立成書出版,為其一生巔峰之作。故事主線簡單,內容涉及人性道德探討、宗教哲學思辯,著名心理學家佛洛伊德(Sigmund Freud)稱之為「史上最偉大的小說」。俄國另一文豪托爾斯泰(Leo Tolstoy)在離世前的最後一次離家出走,就是帶了此書伴他度過人生最後時光。

故事講述一個叫卡拉馬助夫的地主,是個醜惡又好色之徒,長子同樣好色,與父親戀上同一女子,二人常有衝突;次子是個經常思考宗哲的知識分子,相當痛恨父親;三子則是見習修道士,心懷美善。此外,地主還有一個因性侵婦女而誕下的私生子。一天,老卡拉馬助夫被謀殺了,這4個兒子中究竟誰是真兇呢?

節錄:

※「人類是個謎,如果必須花一輩子才能找出答案,也不能說是浪費時間。我忙着解開這道謎,就是因為想成為『人』。」

※「……重要的是,不要再對你自己說謊。一個對自己說謊並相信自己謊言的人,將無法分辨自己或他人的真理,終將失去對自己及他人的尊敬。若對任何人皆無敬意,就再也無法愛人……」

※「……因為人類存在之謎,不僅只在於活下去,還要找到為何而活。」

※「……但有些時候,我們也必須清醒,深思熟慮地面對現實生活,審視自己也審視社會,試着理解面對這個社會時會有的問題,或至少認真探討這些問題。」

家庭倫常案為什麼是經典?

故事中邪惡又劣行多多的老卡拉馬助夫,即使被殺也似乎有其「原因」,與大熱韓劇《黑暗榮耀》因受欺凌而展開的復仇故事相若。既獲譽為偉大小說,曾遭受苦難的杜斯妥也夫斯基,其目光並非想要「替天行道」的「大快人心」,而是通過故事在人身上尋找人,不斷思考究竟什麼是「人心」,道德掙扎是怎樣的一回事?面對苦難,人又是如何看待?究竟信仰之於人,是虛無還是真實?兒子們的性情、思想造成了怎樣的命運……種種人生難題、陰暗人性及苦難社會,在此故事中一一揭露,並且有深入思考,是故此書雖然「重口味」、並非人人能輕易接受,卻能成為不朽經典。人對於世間的惡行總感到悲憤,甚至想報復,書中的佐西馬長老卻說要耐心忍受,「正直的人逝去了,他的光明仍將留存下來」。

事實上,面對過死刑的杜斯妥也夫斯基,對苦難、信仰有着相當複雜的探討,奧地利精神科醫生弗蘭克(Viktor E. Frankl)在《活出意義來》(Man's Search for Meaning)引述杜斯妥也夫斯基一句名言:「我只恐懼一件事,就是我配不上所受的苦難(There is only one thing that I dread: not to be worthy of my sufferings.)。」——生活中也有惡習的杜斯妥也夫斯基,因其「邊緣」的生活經歷,讓他的作品有深刻的反思,即使這些反思並非人人認同。

【必學】

存在主義是什麼?

著名作家卡夫卡說杜斯妥也夫斯基是他的「血親」,意思是看其作品就覺得二人思想相近,而卡夫卡的小說,被認為充滿「存在主義」色彩,這和杜斯妥也夫斯基的小說方向的確相近。

「存在主義」是指以人類作為生命個體,即以「我」的存在、自我意識為出發點,重視人的存在與價值,思考的角度往往為「我」在世界的事。存在主義文學作品有大量內心剖白、思辯過程,思考「我」的活動背後所涉及的原則、價值觀等——即「我」為什麼要這樣做、「我」之為「我」在世界上存在是何種意義等思想,都屬存在主義思考一部分。如《卡拉馬助夫兄弟們》其中一小段:

「……假設我遭遇極大痛苦,別人不可能知道我有多痛,因為他們不是我。再者,人很少願意承認別人在受苦,彷彿受苦能給人優越的地位。為什麼不願承認?也許是因為那個人不對味,或因為曾被他踩到腳。而且,苦難的種類很多。……」

內容並非描述苦難,而是講述「我」在苦難中的體會和思考,例如他人不會知道我對痛的感受等,是存在主義的特色之一。

文•鄭惠霞

圖•fcscafeine@iStockphoto、資料圖片

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[星笈中文 第097期]