時事點對點:警方投訴 頭條新聞誤導

【明報專訊】新聞撮要

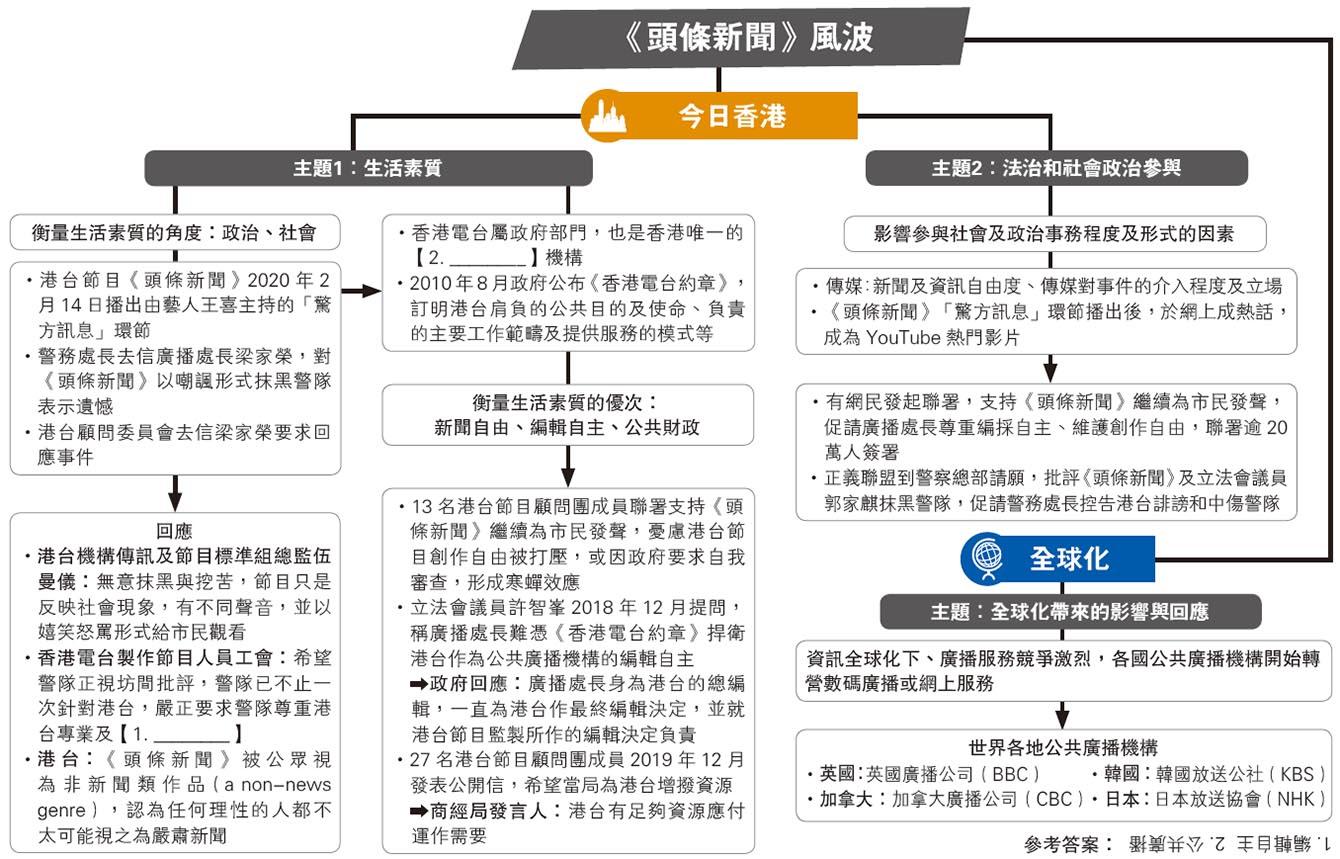

港台節目《頭條新聞》於2020年2月14日播出由藝人王喜主持的「驚方訊息」環節,他化身主持「忠勇毅」,以幽默諷刺形式介紹「驚方」招募的筍工、其抗疫工作的表現等。廣播處長梁家榮同月16日收到警務處長(郭嘉銓代行)的投訴信,指對該環節多次以嘲諷形式抹黑警隊於抗疫期間的工作,表示極度遺憾;並反駁節目中隱喻警方積存大量抗疫裝備與事實不符;又指節目完全漠視警方的抗疫工作和努力,顛倒是非,要求廣播處長跟進。港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀表示,節目只是反映社會現象,有不同聲音,並以嬉笑怒罵形式給市民觀看,又強調無意抹黑與挖苦。

香港電台顧問委員會(顧委會)其後去信梁家榮,關注《頭條新聞》有內容或不符《香港電台約章》準確持平的要求,要求解釋。港台回信稱欣賞所有政府部門(包括警隊)在抗疫的付出,又稱《頭條新聞》是諷刺時弊節目,自1989年啟播以來一直被公眾視為非新聞類作品(a non-news genre),認為任何理性的人都不太可能視之為嚴肅新聞。信中補充,稱港台一直以來提供各類型節目履行《香港電台約章》中公共目的及使命或編輯方針,包括提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析。

顧委會主席陳建強稱,該會不滿港台只在信中稱有履行準確持平的編輯方針,「但沒有清楚解釋如何做到」,又質疑回信由助理廣播處長區麗雅代行,而非處長梁家榮親自解釋,對回應態度和內容「不滿和遺憾」,顧委會會盡快開會商討跟進。

13名港台節目顧問團成員2月19日向處長梁家榮發表公開信,包括大律師公會執委石書銘、資訊科技界立法會議員莫乃光等,佔131人顧問成員約一成。聯署表示憂慮港台節目創作自由被打壓,或因政府要求自我審查,形成寒蟬效應。聯署成員支持《頭條新聞》繼續為市民發聲,並要求梁家榮秉持言論自由,支持節目創作人員編輯決定。

警務處長鄧炳強3月初再去信廣播處長梁家榮,投訴港台節目《頭條新聞》「驚方訊息」環節,質疑其內容誤導,並表明會向通訊事務管理局投訴。港台發言人稱會按既定投訴機制處理。——綜合《明報》報道

◆知識增益:《香港電台約章》

香港電台於1928年啟播,屬政府部門,也是香港唯一的公共廣播機構。政府於2010年8月公布《香港電台約章》,訂明港台肩負的公共目的及使命、負責的主要工作範疇及提供服務的模式等。

《約章》列明,港台須提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析,而港台擁編輯自主,其編輯方針包括發放準確並具權威的資訊、持平地反映意見,並公平地對待有意在公共廣播平台上發表意見者;不受商業、政治及/或其他方面的影響;以及秉持最高的新聞專業標準。

立法會議員許智峯2018年12月於立法會向商務及經濟發展局長邱騰華提問,稱就廣播處長於2018年8月禁止港台新聞部電視直播香港民族黨召集人的演講,有市民質疑該事件反映廣播處長身為部門首長,難憑《約章》捍衛港台的編輯自主。邱騰華回應稱,廣播處長身為港台總編輯,一直為港台作最終編輯決定,並就港台節目監製所作的編輯決定負責。

.《頭條新聞》風波(圖)

■模擬試題

◆資料回應題

(1) 根據資料,指出及說明港台節目《頭條新聞》的「驚方訊息」環節播出後,可能引起的兩個社會衝突。

↑可留意不同持份者的價值觀,找出當中的衝突

衝突1:抹黑警方 vs. 反映社會現象

根據資料,《頭條新聞》「驚方訊息」環節播出後,警務處長致函廣播處長,認為該環節以嘲諷形式抹黑警隊於抗疫期間的工作,亦稱環節內容與事實不符,有顛倒是非及傳播虛假資訊之嫌。相反,港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀認為《頭條新聞》只是反映社會現象,如表達社會不同聲音,並以嬉笑怒罵形式表達,無意抹黑與挖苦。可見警方重視警隊公眾形象,港台重視表達社會現象,就該環節內容的判斷,雙方立場有衝突

衝突2:諷刺時弊 vs. 準確持平

港台於回覆顧問委員會的信中稱《頭條新聞》是諷刺時弊節目,自1989年啟播以來一直被公眾視為非新聞類作品,認為任何理性的人都不太可能視之為嚴肅新聞,港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀亦說,節目是以嬉笑怒罵形式表達社會不同聲音及現象。就「驚方訊息」環節,顧委會去信廣播處長梁家榮,關注《頭條新聞》有內容或不符《香港電台約章》準確持平的要求。可見兩者就《頭條新聞》作為公共廣播機構製作的節目,對其定位及製作標準有衝突

◆延伸回應題

(2) 哪些因素(A)可能影響香港的新聞自由(B)?解釋你的答案。

(A)↑需將論點歸納成因素,再分析說明

(B)↑《基本法》第27條訂明,香港居民享有言論、新聞、出版的自由。此外,新聞工作者能以專業知識、公眾利益和知情權作編輯決定,使媒體能充分發揮第四權

?政府政策

《基本法》第27條列明香港居民享有言論、新聞、出版的自由,本港媒體的新聞自由受保障。以公共廣播機構港台為例,《香港電台約章》訂明港台擁編輯自主,官員也指出廣播處長身為港台的總編輯,可就港台節目監製的編輯決定負責。不過,政府的政策及行動可能影響新聞自由,如反對修訂《逃犯條例》衝突期間,警員與記者多次衝突,在圍封理大校園事件中,警方更限制記者出入採訪,僅容許在場的傳媒機構以「一換一」輪換記者,連串限制削弱傳媒對警方的監察,影響記者的採訪權,不利新聞自由

?媒體立場

近年有指本地媒體有自我審查,香港記者協會2019年4月公布調查,顯示516名受訪記者中,有112人表示上級有就關於香港獨立的討論向他們施壓,顯示個別媒體就特定題目自我審查,新聞媒體未必做到以專業知識、公眾利益和知情權為依歸的編輯自主,有損新聞自由。此外,個別媒體或因商業利益影響立場,如國際組織無國界記者2019年的報告指出,香港不少媒體持有人在內地有商業利益,亦是全國人大、政協等中國政治機關的成員;中聯辦在港亦持有《文匯報》、《大公報》等媒體,可能影響其只作官方喉舌報道,影響新聞自由

?市民尊重程度

市民是否認識、尊重新聞機構的工作,也影響本港的新聞自由。就反對修訂《逃犯條例》風波,示威者認為媒體有不同立場,未必尊重取態不同的媒體及記者,如2019年的示威中,有市民喝罵某電視台記者、以手袋遮擋鏡頭、以電筒照射該台記者面部及眼睛。香港記者協會譴責這類行為嚴重干預新聞自由,促請不應阻礙傳媒採訪。上述行為削弱記者的採訪權,或繼而影響市民的知情權

顧問教師:鄧婉君老師

[通通識 第637期]