公眾諮詢10年減半 平均日數縮短 政府稱採不同方式聽意見 學者憂官民矛盾加劇

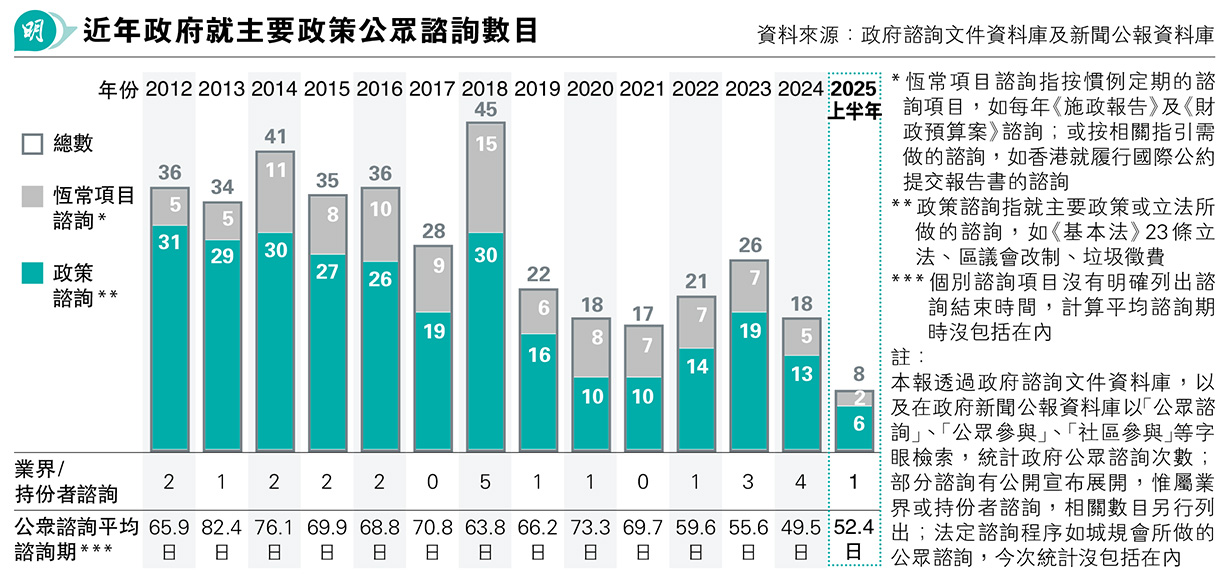

【明報專訊】政府及民間以不同方式匯集民意,本報將報道隨社會環境轉變,近年蒐集民意工作有何變化。近年政府就主要政策進行的公眾諮詢數目呈下跌趨勢。本報統計最近3屆政府的諮詢項目,公眾諮詢數目由2014年的41次減至2024年的18次,跌幅逾半,同期平均諮詢期亦由76日縮短至50日。政府回應稱,有採取不同方式廣泛聽取意見。政治學者卜約翰分析,政府近年強調施政效率,導致諮詢減少,擔心加劇官民矛盾。全國港澳研究會顧問劉兆佳稱,以往諮詢「過多、過長」拖慢施政,最重要是沒有政策因諮詢不足導致民意反彈。

明報記者 鄭啟智

本報透過政府諮詢文件及新聞公報資料庫,統計最近3屆政府就主要政策進行的公眾諮詢及公眾參與項目,由2016年之前每年諮詢逾30次,跌至過去4年平均每年諮詢20次(見圖)。撇除《施政報告》、《財政預算案》等恆常諮詢項目,就新政策或立法的諮詢由2016年之前每年逾25次,跌至過去4年平均每年14次。政府諮詢數字在2020年至22年新冠疫情期間明顯下跌,之後略有回升,惟與疫情前的次數仍有差距。

比較往屆政府 政制議題近絕迹

按3屆政府劃分,前特首梁振英及林鄭月娥任內分別展開至少185次及117次諮詢,平均每年37次和23次。特首李家超上任兩年半,至今諮詢至少68次,平均每年27次。部分政策範疇的諮詢近年明顯減少,如政制議題早年諮詢較頻繁,包括2012年就取消區議會委任制諮詢、2013及2015年就政改進行兩階段諮詢等,近年幾乎絕迹。

公眾諮詢期亦縮短,平均諮詢日數由2022年之前平均超過60日,跌至去年不足50日。

政府發言人回覆查詢,表示政府一直以開放包容的態度收集市民意見,除公眾諮詢外,亦會通過民調、焦點小組、地區諮詢會、聯繫相關組織或人士等廣泛聽取意見。發言人稱,各政策局和部門會因應政策或計劃的性質和需要,決定是否及如何諮詢公眾,諮詢期長短的一般原則是有足夠時間讓市民表達意見。

學者稱2019後管治思維變

港大社科院前院長卜約翰分析,北京要求施政盡快見效,令當局推行政策較趕急,惟公眾諮詢耗費時間。他續稱,2019年反修例運動後,政府管治思維改變,或視公眾為「麻煩和阻礙」,也是諮詢減少的原因之一。他認為制訂政策需要公眾參與,因應社會意見調整,才能有效實施,憂慮諮詢減少致政府與市民之間出現矛盾,「會失去市民的合作,他們會置之不理,認為與他們無關」。

立法會議員謝偉俊稱,諮詢期太短影響政府解說與政策討論,稱諮詢過程讓市民感覺政府透明度高、尊重民意、認真嚴肅處理問題。他並說,市民對公共政策的關注度降低,亦可能令政府減少諮詢。但謝認為,部分政策以往因長時間諮詢,「積了很久都沒機會做」,如修訂《保護海港條例》,在新諮詢模式下能迅速上馬是好事,又稱政府近年加強就法案聯絡議員,「積極過以前」。

劉兆佳:以往高度政治化 今屆重經濟民生

劉兆佳表示,以往社會高度政治化,政策容易演變成政治問題,政府透過公眾諮詢解說和爭取支持,今屆政府聚焦經濟民生,爭議議題不多,所以諮詢較少。他並稱,部分政策未必適合諮詢,如調升急症室收費,應平衡社會整體利益,「這類事肯定很多人反對,諮詢是自找麻煩」。

工聯會立法會議員鄧家彪認為,關鍵在於政府能否「拿準民意」,舉例中九龍幹線收費水平沒正式諮詢,當局仍聆聽民意將收費由10元下調至8元,並稱立法會審議法案時會反映業界和社會意見,當局有按建議修訂法案。他以調整長者兩元乘車優惠為例,雖然不設諮詢期,但政策研究和醞釀時間長,各界提出意見,市民亦有心理準備,反映政府有不同方式推動政策討論。

本研:民間需另尋新路發聲

本土研究社成員陳劍青稱,政府有責任盡量開放諮詢渠道,惟民間亦要適應並尋找新方式發聲,如政府去年就「農業優先區」展開持份者諮詢,本研便設立「意見轉寄網上平台」,收集並轉交公眾意見予政府。綠色和平資深項目主任譚穎琳倡政府提高諮詢透明度,解釋不採納意見的原因,又建議分階段諮詢,舉例垃圾徵費由諮詢到實際推行相隔10多年,進行多輪諮詢可收集最新意見。

(蒐集民意系列之一)

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676