奇趣中華:古代貢品珍珠

【明報專訊】成語「合浦珠還」比喻物品失而復得,也用於比喻人離開後復返。合浦位於現在的湛江一帶,盛產的珍珠是古代貢品。

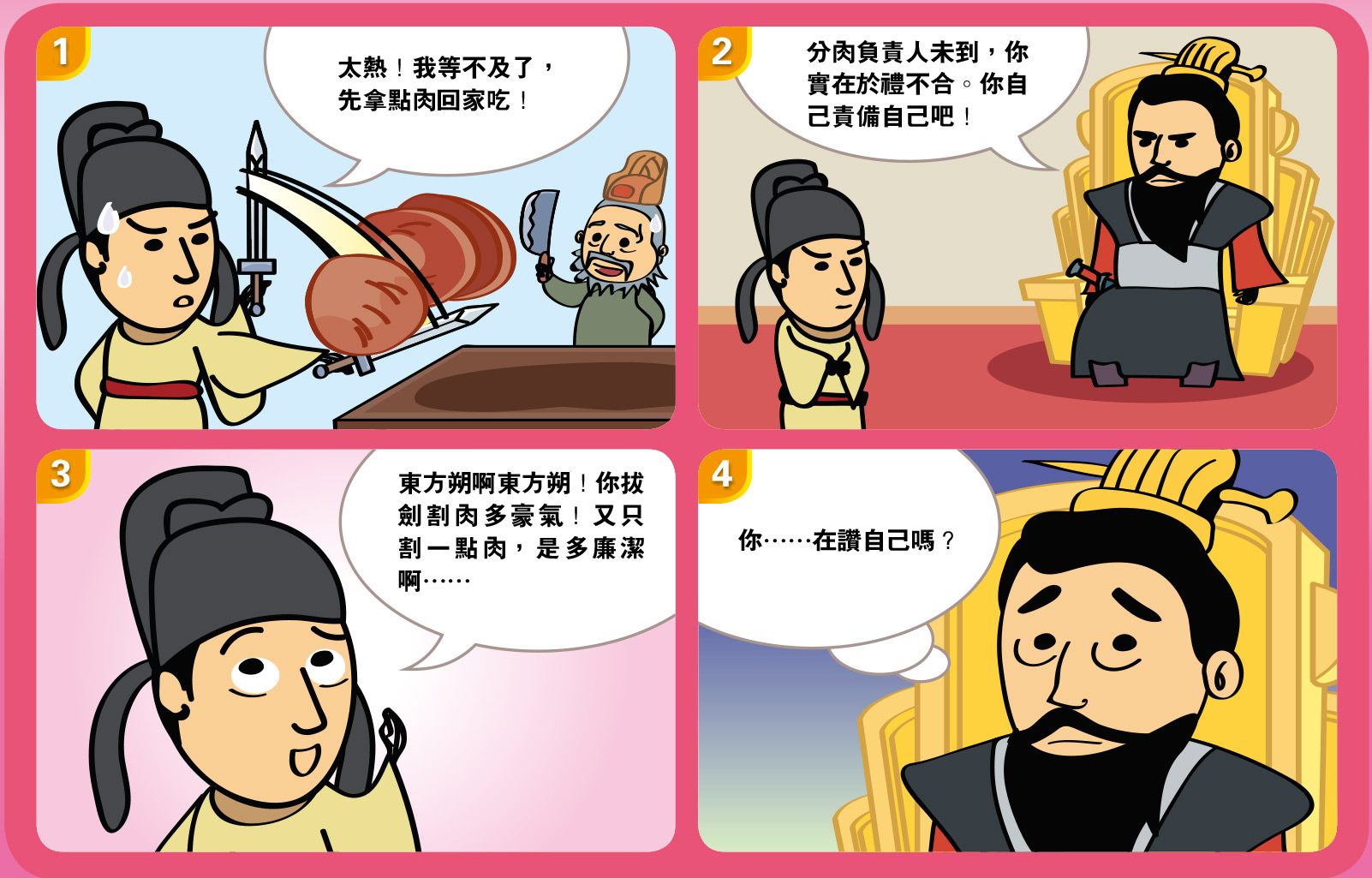

合浦珠還典故

合浦珠還出自《後漢書?循吏列傳》一段典故,東漢官員孟嘗曾出任徐縣縣令,後遷任至合浦當太守。然而,上一任的官員大多貪穢,要求民眾採珠,不知限度,最終珠蚌都遷移到別處,導致合浦再沒有珍珠出產,民不聊生。孟嘗來到合浦後一改之前的弊端,逾一年後珠蚌就回來合浦。

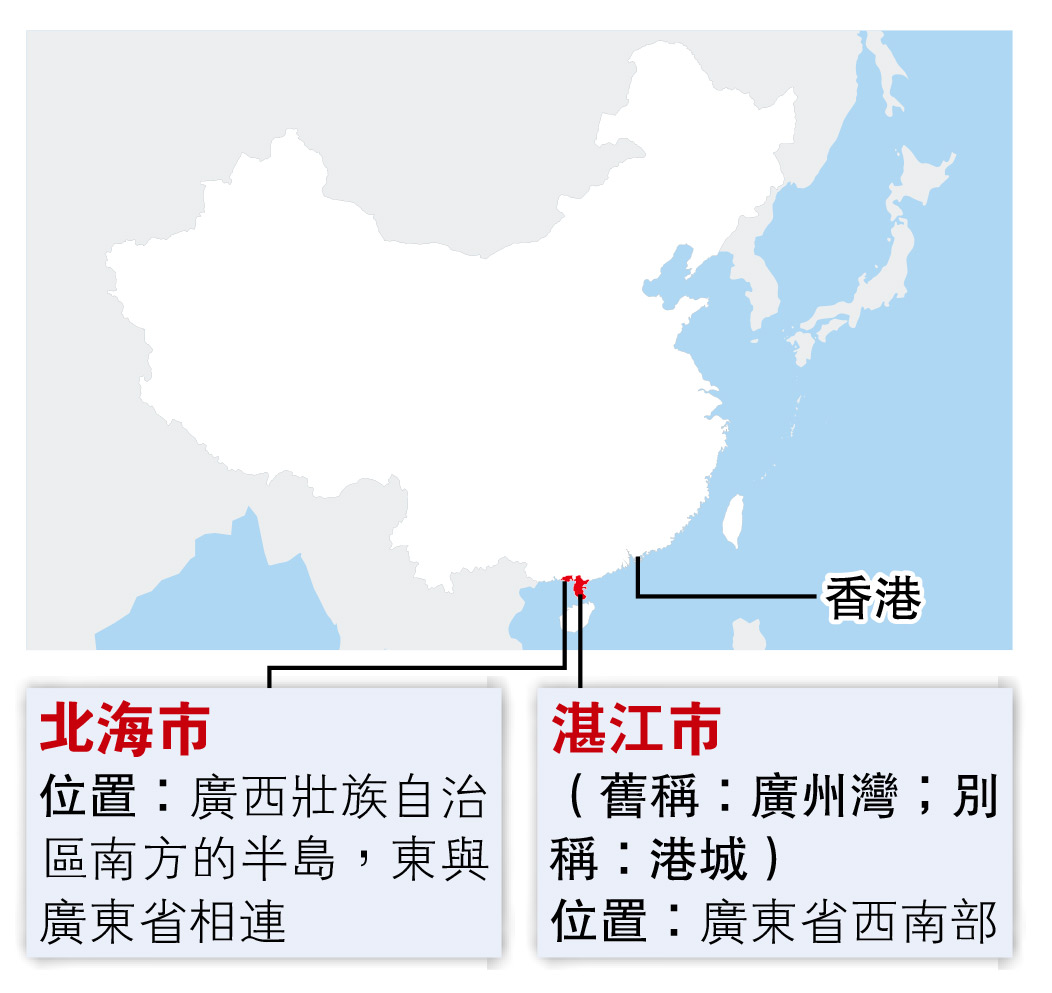

合浦在哪裏?

合浦現今的位置有兩種說法,其一指現時的廣東湛江市,另指鄰近湛江的廣西北海市的合浦縣,湛江市與北海市距離不遠,兩地夾着北部灣,現在同樣以出產珍珠成名。

東珠不如西珠

西珠不如南珠

合浦出產的珍珠稱為「南珠」,清代屈大均《廣東新語》記載「其出西洋者曰西珠,出東洋者曰東珠。東珠豆青白色,其光潤不如西珠,西珠又不如南珠。」西珠指來自西方的珍珠,東珠則是日本珍珠。坊間又有「東珠不如西珠,西珠不如南珠」比較珍珠質素之說。

南珠美麗,據《逸周書》記載,商朝伊尹受命向四方命令,提到「正南甌鄧、桂國、損子、產里、百濮、九菌,請令以珠璣、珻瑁、象齒、文犀、翠羽、菌鶴、短?為獻」,可見南方的珍珠在商朝已屬於貢品。

古代採珠屬高風險工作

採珠在古代是一項高風險工作。明代科學技術著作《天工開物》記載當時採珠方式,採珠人在船上先用長繩綁腰,再用錫造的彎管將口鼻罩住,並將罩子的皮帶纏在耳項之間以便呼吸,然後帶着籃子潛入水中,「極深者至四五百尺,拾蚌籃中。氣逼則撼繩,其上急提引上,無命者或葬魚腹,凡沒人出水,煑熱毳急覆之,緩則寒慄死」。採珠人最深能潛至四五百尺,將珠蚌放進籃中,如果呼吸困難就搖動綁腰的繩,船上的人便趕快把他拉上來,但仍有人會葬身魚腹。採珠人上水後要立即用煮熱的毛皮氈蓋身,否則會凍死。

採珠工作危險,易生意外,但由於南珠是貢品,地方官員爭相進貢,最終禍及平民百姓。《明史?志第五十八》記載明代弘治十二年、正德九年及嘉靖五年均有採珠,其中引述兩廣巡撫林富言提到「五年採珠之役,死者五十餘人,而得珠僅八十兩」,嘉靖五年因採珠失去性命的超過50人,卻只得珍珠80両。

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[中華小學堂 第056期]