有價講:跟顏淵學情緒管理——不遷怒,不貳過

【明報專訊】在整部《論語》裏,號為「仁人」的有七位,只有顏淵一人是孔子的學生。孔子學生眾多,只有一人可堪稱仁,一則可以看到顏淵的出類拔萃,二則可以得知為仁一點也不容易。顯而易見,要做到顏淵的程度,有一定的難度。

易怒不好 遷怒更甚

人有七情六慾,「怒」便是七情之一。顏淵能夠做到「不遷怒」,相關記載見於《論語.雍也》:

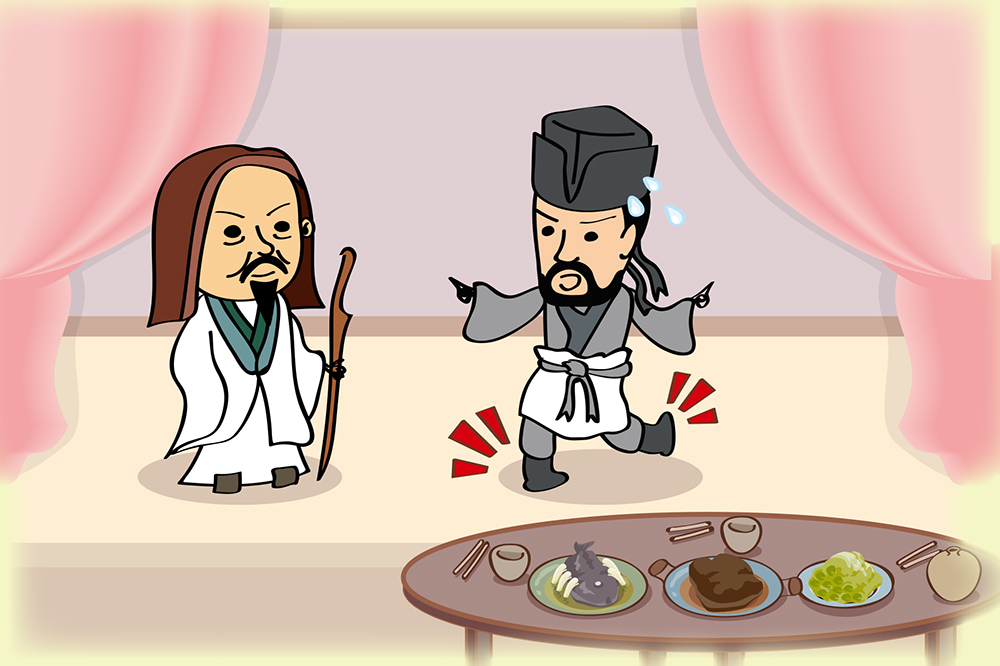

哀公問:「弟子孰為好學?」孔子對曰:「有顏回者好學,不遷怒,不貳過。不幸短命死矣,今也則亡,未聞好學者也。」

在這章,魯哀公向孔子查問,學生之中哪個最為好學?我們也不知道其他學生是否在場,但孔子指出昔日有個名叫顏淵的學生愛好學習,「不遷怒,不貳過」,卻不幸短命死了,現在已經沒有這樣的人了,再也沒聽過誰是好學的。

什麼是「遷怒」呢?錢穆《論語新解》的解說十分清晰:「怒於甲,遷及乙。怒在食,遷及衣。」因為一件事情而生氣,卻因這件事情而將憤怒遷徙到別的事情上面。這當然是不好的,簡言之,別人與你沒有過節,卻白白要受你的氣,不單影響了人際關係,易於遷怒的人情緒不穩定,也難成大事。

可以做錯,但不要再犯

孔門儒家容許犯錯,「過則勿憚改」,這裏也說顏淵可以「不貳過」。錢穆的解說特別通達,此處再度援引:「偶犯有過,後不復犯,是不貳過」,又說「非謂今日有過,後不更犯。明日又有過,後復不犯。當知見一不善,一番改時,即猛進一番,此類之過即永絕」。如此理解十分重要,否則每日犯錯,但求改過,到了第二天又再犯,如此「不貳過」,便有過錯許多,一點也不理想。

賈誼〈過秦論〉云:「前事之不忘,後事之師也。」前車可鑑,成為了後世的參考對象。常言道:失敗乃成功之母,有了過去的經驗,包括了失敗、做錯事等,再次做相類的事情便不會重複犯錯了。「不貳過」,給予了人們可以做錯一次的機會,可一而不可再。例言之,考試成績差,大多出於沒有把握有限時間溫習,知道了原因,不想再次犯錯,便當早日展開溫習計劃,以爭取佳績。

孔門模範生

顏淵是孔子最欣賞的學生,可惜的是,他英年早逝,令老師悲慟不已。孔子曾經這樣評論顏淵:「惜乎!吾見其進也,未見其止也。」顏淵大抵每天都在進步,因此孔子以為自己只看見他的不斷進步,從沒看見他停留。天天向上,從不停步,只要是老師都必定對顏淵厚愛有加。

「不遷怒」的學生,意即時刻可以好好管控個人情緒。如此修行,一點也不容易。放諸今日社會,要求學生讀書取得佳績尚算容易,但要他們精神健康、情緒穩定,則難度頗大。其實,讀書成績要好,心理狀態上佳乃是必備條件,不容忽視,也至為關鍵。孔門有着「完人」的教育理念,對學生的教導是多方位、多角度的。能夠「不遷怒」的顏淵,自然也是值得其他學生所學習。

「不貳過」的難度也很大,只有一次犯錯的機會,轉瞬即逝。犯錯一次,可以累積得多少的經驗呢?一般人可能要多犯幾次錯才累積足夠經驗,但顏淵畢竟天資敏悟,錯一次便不再犯錯,這完全是資優生的表現。在孔門的學生裏,資優生有兩名,子貢是聞一而知二,顏淵是聞一而知十。聞一可以知十,無怪乎唯有他可以做到「不遷怒,不貳過」,實在值得我們學習。

文:潘銘基

圖:Viorika@iStockphoto

■潘銘基:香港中文大學中國語言及文學系教授,著有《孔子的生活智慧》、《孟子的人生智慧》、《字書裡的動物世界》、《孔孟以後的孔孟》等。

(本刊刊出的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[語文同樂 第676期]